SEHR GERNE! AUF JEDEN FALL SPANNEND EIN BISSCHEN SO SOZUSAGEN

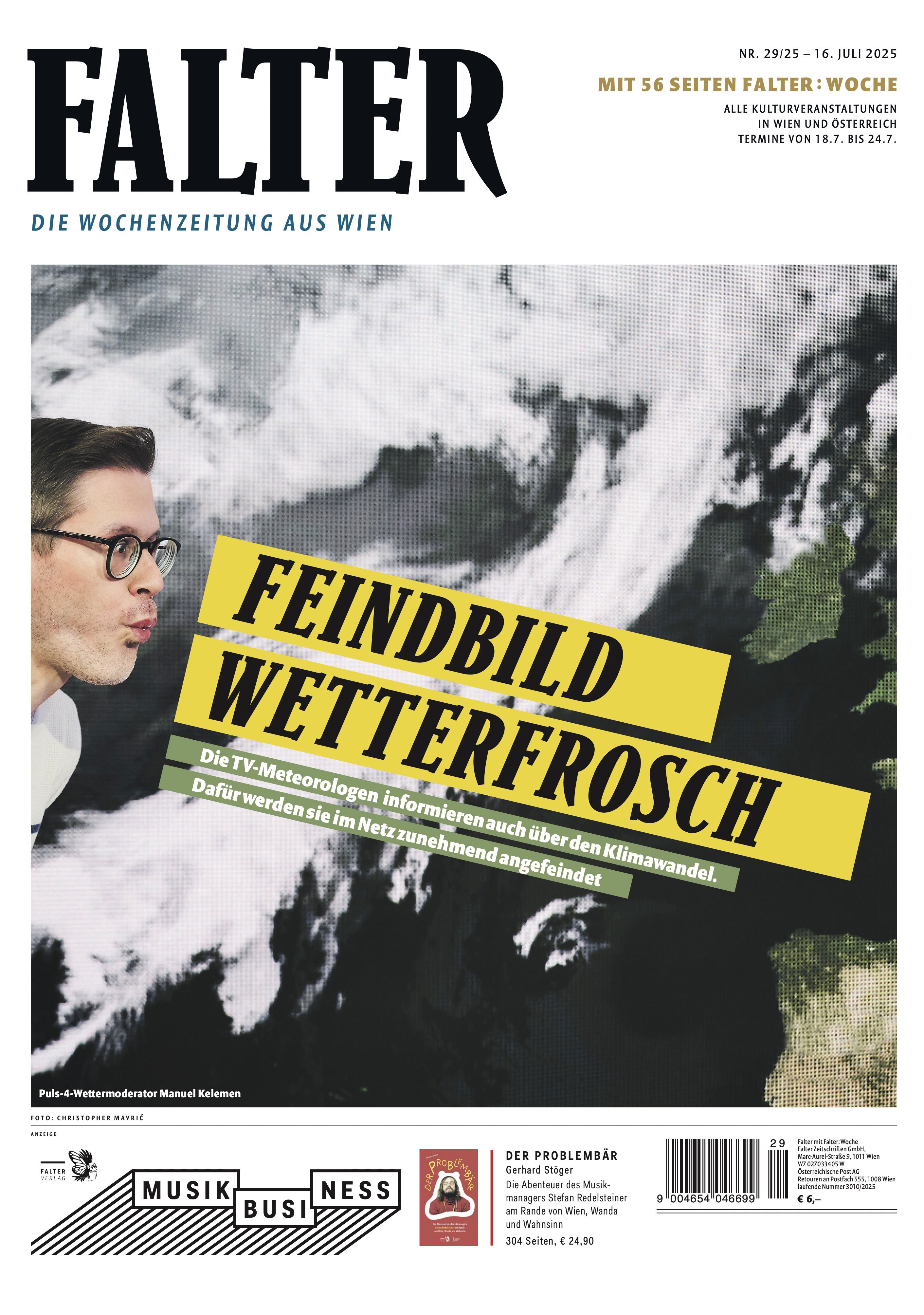

Stefanie Panzenböck in FALTER 29/2025 vom 16.07.2025 (S. 30)

Der Titel sagt viel: In seinem Essay "Irgendwie so total spannend" schreibt der Kunsthistoriker Wolfgang Kemp über eine groteske Entwicklung im Gebrauch der deutschen Sprache: Wir verwenden immer öfter "verbale Weichmacher", wie Kemp es nennt. Dazu gehören Füllwörter wie "so", "sozusagen","ein bisschen". Damit schwächen wir Aussagen ab, bis sie am Ende gar nichts mehr ausdrücken.

Gleich zu Beginn des schmalen Bandes bringt Kemp ein Beispiel. In einem Podcast von Deutschlandfunk Kultur sagt eine Literatursoziologin: "Ich komme so ein bisschen von der Kritischen Theorie." Diese Art des Sprechens bezeichnet Kemp als "Umgehungsdeutsch", eine "unscharfe wie devote Sprachspur".

Kemp schreibt dazu: "Die Sprecher vermeiden das ,Äh' oder ,Ähm', sie halten den Sprachfluss am Laufen." In weiterer Folge entschieden sie sich "für eine anspruchslose, nicht autoritäre Geste, sie wollen etwas nur andeuten."

Neben diesen Weichmachern existieren, sagt Kemp, "Floskeln der Absolutheit". Er identifiziert Trendwörter wie "auf jeden Fall","ganz" und "total". Im Gegensatz zum "Umgehungsdeutsch" nennt Kemp den inflationären Gebrauch dieser Wörter "Ultradeutsch". Beides trifft im täglichen Sprachgebrauch aufeinander. Warum das so ist, darauf hat Kemp keine abschließende Antwort. Sein Essay bietet jedoch tiefgründige, amüsante Beobachtungen und Analysen.

Den "schönen, neuen Sprachgebrauch", wie es im Untertitel des Buchs heißt, findet Kemp auch in der Art des Genderns. Die Zeichen, die für geschlechtergerechte Sprache verwendet werden, wie das Sternchen oder den Doppelpunkt, lehnt er ab. Im Interview mit dem Falter erklärt er, warum.

Dem Kunsthistoriker geht es nicht um Jugendsprache, Dialekte oder die Sprechweise bestimmter Milieus. Es geht ihm um Floskeln und Füllwörter, die auch unter Intellektuellen grassieren. In seinen Recherchen arbeitete er sich durch viel Material, vor allem unzählige Podcasts und Postings auf Social-Media-Plattformen.

Kemp endet mit Karl Kraus und schreibt: ",Sinn dem Sinn vermitteln', diese höchste Anforderung, die Karl Kraus dem Stilisten abverlangte, gelingt, wenn jedem Satz und jedem Teilsatz eine treibende Kraft innewohnt."

Falter: Herr Kemp, was ist gute gesprochene Sprache?

Wolfgang Kemp: Es beginnt damit, sich etwas zu überlegen, bevor man es sagt. Man sollte einen Moment verharren und darüber nachdenken, welches Ziel man mit seinem Satz verfolgt, ohne ihn zum Schluss einfach nur formlos auslaufen zu lassen.

Warum weichen wir unsere Aussagen mit den von Ihnen benannten Floskeln auf?

Kemp: Das Problem ist, dass immer mehr geredet und -vor allem in den sozialen Netzwerken - immer mehr geschrieben wird. Dadurch entsteht Druck auf die Mitglieder dieser Plattformen, noch mehr zu produzieren. Um die erwartete Menge liefern zu können, behelfen sie sich mit Nullwörtern, Floskeln. Diese Entwicklung hat sehr viel mit Quantifizierung zu tun. Mein Großvater, der sehr eifrig die Frankfurter Allgemeine Zeitung las, hat in seinem Leben 50 Leserbriefe verfasst. Das tun manche Blogger in zwei Tagen.

Als weitere Weichmacher in der Sprache identifizieren Sie Demutsgesten.

Kemp: Die spielen mit einer unterwürfigen Haltung, einem Entgegenkommen, einem ewigen Entgegenkommen.

Damit meinen Sie Formeln wie "Interessant, dass du das ansprichst", "Ich bin ganz bei Ihnen" und "Sehr gerne".

Kemp: Ohne "sehr gerne" geht es nicht mehr. Wenn man einen Kaffee bestellt und sich bedankt, erwidert die Kellnerin mit Sicherheit "sehr gerne".

Ziehen solche Sätze und Einschübe nicht auch eine Ebene der Höflichkeit in ein Gespräch ein, auf der Kommunikation einfacher, aber deshalb nicht weniger kontrovers stattfinden kann?

Kemp: In dem Moment, wo wir diese Worte aussprechen, wissen wir, dass sie Floskeln sind, die durch ihre schiere Häufigkeit wertlos geworden sind. Aber von all den Sprachmoden ist "sehr gern" diejenige, die ich noch am ehesten goutieren kann. Das geht mir nicht so sehr gegen den Strich wie das ewige "ein bisschen" oder "so".

Gibt es Medien, wo Sie gutes gesprochenes und geschriebenes Deutsch finden?

Kemp: Ein großer Teil des geschriebenen Deutsch im Journalismus und vor allem in der Belletristik folgt diesem neuen Sprachmodus nicht. Umso erstaunlicher ist das Wachstum all dessen in den sozialen oder asozialen Medien, also in denen, die ohne berufliches Ethos ihren Dienst an der Sprache leisten.

In Österreich ist der Konjunktiv verbreitet. Ist das auch ein Weichmacher?

Kemp: Darüber müsste ich nachdenken. Mir teilte mal ein sprachsensibler Mensch mit, er hätte eines Morgens einen Anruf des Portiers in dem Hotel, in dem er in Österreich weilte, bekommen. Der Portier sagte zu ihm: "Ihr Freund wäre jetzt da." Obwohl der schon da stand. Ich halte so eine Formulierung nicht von Anfang an für falsch. Hier eröffnet sich ein Möglichkeitsraum in der Zukunft. Während Floskeln wie "oder so" das Gesagte einfach platt machen. Das ist eine Möglichkeit, die ich ablehne.

Im Untertitel Ihres Buches steht "Unser schöner neuer Sprachgebrauch". Können Sie sich an eine Zeit erinnern, die ohne Füllwörter ausgekommen ist? Oder hat man auch in den 1970er-Jahren "sozusagen" gesagt?

Kemp: "Sozusagen" ist nicht zu killen. Das gab es damals schon. Aber es ist häufiger geworden. "Quasi" ist auch alt. Es gibt dieses wunderbare digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, wo man die Frequenz von Wörtern -allerdings nur in gedruckter Form -nachverfolgen kann. Da habe ich herausgefunden, dass "sozusagen" nicht nur immer häufiger wird, sondern auch immer mehr Wörter anzieht.

Was meinen Sie damit?

Kemp: Diese Wörter bilden dann Schwärme um sich. Am besten kann man das bei "spannend" zeigen. Daraus wird dann "total spannend","absolut spannend","halt spannend" und so weiter. Das ist neu.

Die häufige Verwendung von "total","auf jeden Fall" bezeichnen Sie als Ultradeutsch. Wie kam es zu dieser Paarung aus dem immer mehr Verschwommenen und dem absolut Gesetzten, also dem "irgendwie" und dem "total"?

Kemp: Das weiß ich nicht. Es ist mir nur aufgefallen. Ein Beispiel, mit dem ich am Schluss des Buches operiere, übersetzt diesen neuen Sprachgebrauch in die beiden Grundbewegungen des digitalen Zeitalters: Wischen und Tippen. "Wischen" entspricht "irgendwie" und "oder so"; Tippen, das ist "absolut","total","auf jeden Fall". Es könnte sein, dass man das frühe 21. Jahrhundert eines Tages durch solche Figuren beschreibt.

Sie zählen in Ihrem Essay viele Trendwörter auf, wie "vulnerabel", "spannend","schwierig","toxisch". Ist da auch etwas dabei, was Ihnen gefällt?

Kemp: Nein, aber da können die Wörter auch nicht viel dafür, sondern das ist nur ihr sinnloser Gebrauch. Auch hier ist "spannend" ein gutes Beispiel: Sie müssen nur darauf achten, wenn jemand "spannend" sagt, dann sagt er es wieder und nochmal und nochmal und nochmal. Er ist sofort in einem Automatismus gefangen. Das geschieht auch bei "ein bisschen","irgendwie" und so weiter und so fort. Das ruiniert die Sprache und ruiniert auch diese im Grunde harmlosen Wörter.

Nutzen Sie Podcasts oder soziale Medien, abgesehen von der Recherche?

Kemp: Podcasts durchaus. Über die großen Social-Media-Plattformen habe ich nur geschrieben, ich bin dort nicht registriert. Das ist möglich. Sie können sich eine Menge auf X anschauen, ohne Mitglied zu sein. Privat nutze ich nur E-Mail.

Ein Abschnitt Ihres Buches widmet sich dem Gendern in der deutschen Sprache, nämlich den Zeichen, die dafür verwendet werden, wie zum Beispiel Sternchen oder Doppelpunkt. Sie lehnen diese Zeichen ab.

Warum? Kemp: Für mich sind diese Zeichen nach wie vor Satz-und keine Sprachzeichen. Alles, was ich in diesem Buch tue, ist, zu bedenken zu geben, ob man zufrieden sein kann, indem man solche zentralen Gegenstände wie Identität durch Großbuchstaben, durch Satzzeichen, durch Löcher und so weiter ausdrücken kann. Das ist zwar sehr praktisch. All diese Zeichen, bis auf das Sternchen, waren schon auf der Schreibmaschine vorhanden. Aber es ist auch sehr hart und sehr unzufriedenstellend.

Was schlagen Sie vor?

Kemp: Es ist möglich, sich zu erklären. Sprache kann inklusiv sein, indem man einfach etwas sagt, etwas ausführt und nicht nur den Glottisschlag verwendet, um anzudeuten, dass hier ein Doppelpunkt oder ein Sternchen stehen sollte.

Global gesehen steht Gendern nicht hoch im Kurs. US-Präsident Donald Trump will alle Diversitäts-und Gleichstellungsprogramme abschaffen. Wie beurteilen Sie diese Vorgänge?

Kemp: Donald Trump ist ein falscher Freund, wenn man diesen Phänomenen kritisch gegenübersteht. Denn er geht gegen alles vor, was er als woke erkennt. Trump benutzt diesen Kampf als Hebel, um gegen die Wissenschaft und die Intellektuellen vorzugehen, von denen er weiß, dass sie nicht auf seiner Seite sind. Und wenn es irgendetwas gibt, an dem man die Größe Amerikas festmachen könnte, dann ist es die Wissenschaft. Ich war so oft dort und war jedes Mal inspiriert und glücklich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jemand zerstören will.

Danke für das Gespräch.

Kemp: Ich sage nicht "sehr gern", sondern ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Aber wirklich.