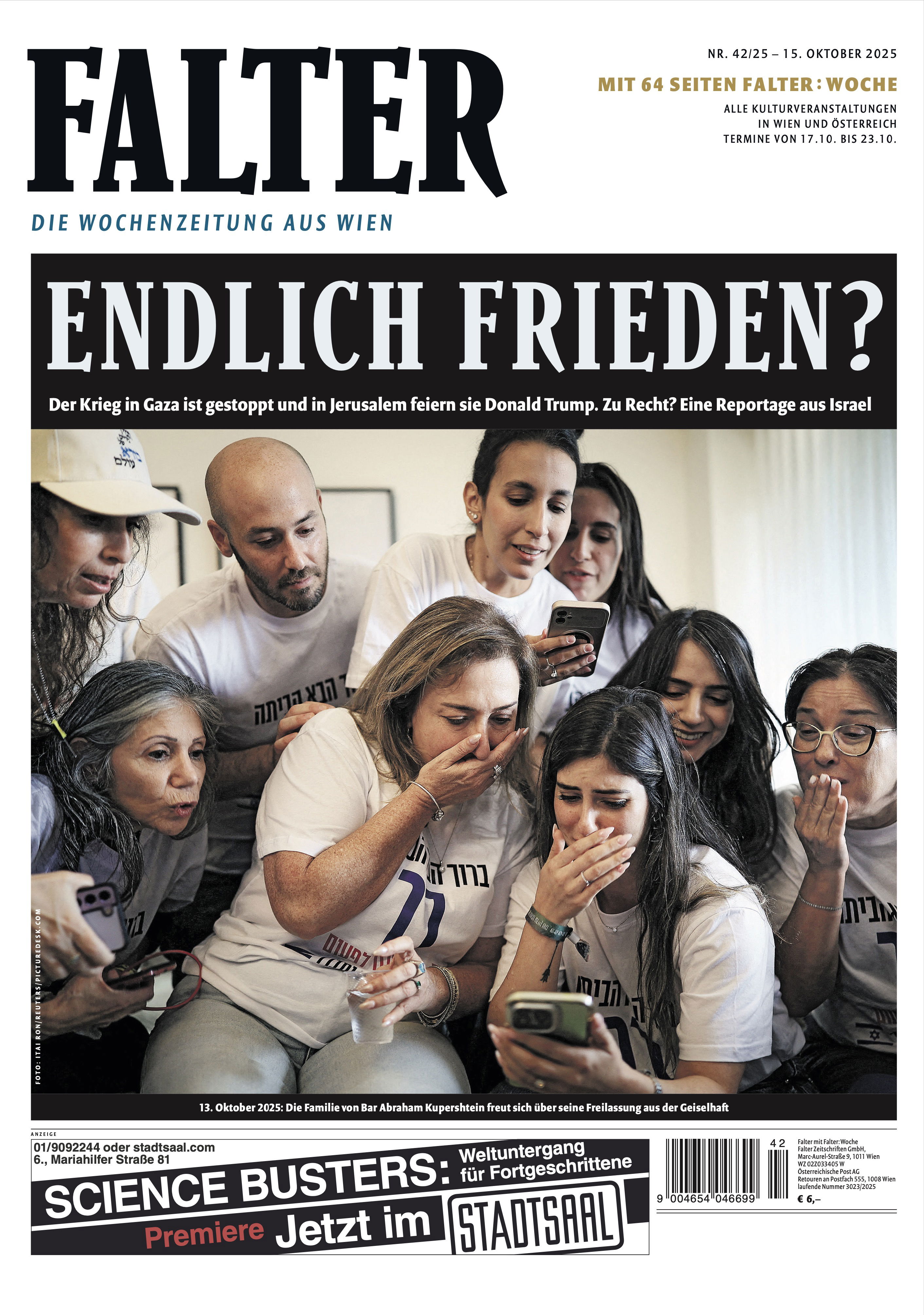

Gaza – Chronik des Grauens

Tessa Szyszkowitz in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 28)

ie hätte auch in Trondheim bleiben können. Eine Stadt an einem Fjord in Norwegen. Bunte Fassaden von Fischerhäusern. Eine Kathedrale aus dem 11. Jahrhundert. Ein friedlicher Ort.

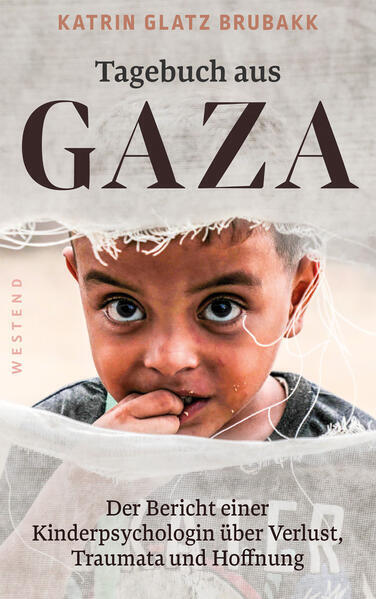

Aber Katrin Glatz Brubakk packt ihre Sachen, drückt ihre Söhne und ihren Mann noch einmal fest an sich und zieht los. In den Gazastreifen. Sie ist Kinderpsychologin und auf Trauma spezialisiert. Ihre Expertise ist im Küstenstreifen, den Israel nun seit bald zwei Jahren bombardiert, gefragt. Die NGO Ärzte ohne Grenzen versucht zu helfen, wo sie kann. Die meisten Spitäler sind zerstört. Rund 1500 palästinensische Ärztinnen und Ärzte sind getötet worden.

Die deutsch-norwegische Psychologin Glatz Brubakk führt über die Wochen, die sie im Gazastreifen verbringt, ein Tagebuch; gerade ist es im Westend-Verlag erschienen. Es ist nicht der erste Einsatz der Traumaspezialistin. Sie war auf der griechischen Insel Lesbos im dortigen Flüchtlingslager, sie war in Ägypten, sie arbeitete nach dem großen Erdbeben 2023 in der Türkei. Aber was sie im Gazastreifen sieht, als sie im August 2024 mit einem Konvoi im Kriegsgebiet ankommt, überfordert sie: „Es ist, als würde man in einen grobkörnigen Schwarz-Weiß-Film eintreten, in dem nichts wiedererkennbar ist.“ Es gebe nicht einmal Trümmer, schreibt sie: „Alles ist pulverisiert.“

Der Konvoi kommt wohlbehalten in einem ehemaligen Strandhaus an der Küste in der humanitären Zone westlich von Khan Younis an, in einem Gebiet namens Al-Mawasi. Früher konnten Familien das „Beach Chalet“ für Urlaube innerhalb des Gazastreifens mieten – schon vor dem Krieg konnte kaum jemand aus dem Gazastreifen ausreisen. Jetzt dient die Villa Ärzte ohne Grenzen als Hauptquartier. Im Pool sind Wasserbehälter eingelagert, im Esszimmer schlafen die Männer, im Wohnzimmer die Frauen.

Die Neuankömmlinge bekommen ein „Hemorrhage-Kit“. Nicht für Patienten, sondern für sich selbst. Falls sie Blutungen stoppen müssen, wenn ihnen bei einem Angriff der israelischen Armee ein Bein weggerissen wird.

Dann geht es los Richtung Nasser-Krankenhaus. Es ist das ehemals größte Krankenhaus im südlichen Gazastreifen. Zur Zeit von Glatz Brubakks Aufenthalt ist es nur noch teilweise in Betrieb.

Ein Jahr nach ihrem Einsatz, im August 2025, tötete ein doppelter Bombenangriff der israelischen Armee hier 20 Menschen an einem Tag, darunter viele Journalisten. Mitte September hat die israelische Armee ihre Großoffensive zur Einnahme von Gaza-Stadt begonnen – eine Million Menschen wurden dazu aufgefordert, in den Süden zu ziehen. Wieder schickte das Ärzteteam im Nasser-Spital Hilferufe in die Welt: Schon jetzt sei das Krankenhaus vollkommen überfordert, weitere Patienten könnten einfach nicht mehr aufgenommen werden.

Katrin Glatz Brubakk beschreibt den Alltag in den weitläufigen Gebäuden des Nasser-Spitals. Sie trifft Massa, ein achtjähriges Mädchen mit schweren Verbrennungen an beiden Beinen. Sie wurde mit Mutter und kleinem Bruder direkt nach dem Bombeneinschlag in ihrem Wohnhaus eingeliefert. Vom Vater keine Spur. „Das Gold, das die Mutter als Sicherheit zusammengespart hatte, ist geschmolzen und unter den Trümmern begraben.“

„Gazas Antwort auf Uber ist ein Esel“, schreibt die Psychologin. Er zieht einen Karren, eine simple Holzpalette, auf die man auf- und von der man wieder abspringen kann, während der Esel langsam die Straße entlangtrottet.

Vor dem Nasser-Krankenhaus hat sich eine Zeltstadt entwickelt – obwohl gerade hier besonders oft bombardiert wird, weil Israel sagt, die Hamas verstecke sich in den Spitälern. Zwischen den Zelten sind Latrinen. Wenn ein Loch voll ist, wird der Verbau ein paar Meter weiter versetzt. „Die Glücklichsten haben einen Eimer, den sie im Meer ausleeren können“, schreibt Glatz Brubakk. Auf der Straße verkaufen junge Männer Essen, Rettungswagen schieben sich durch die Menge Richtung Noteingang.

In einem abgedunkelten Zimmer des Nasser-Spitals trifft die Psychologin auf den fünfjährigen Adam. Er seinen Vater hat sterben sehen, bei einem Besuch im Haus der Großeltern schlug eine Bombe ein. Adam überlebte schwer verletzt. Aber er reagiert nicht auf Zurufe, hält den Kopf zur Wand gedreht. Er kann, glaubt Glatz Brubakk, das Erlebte nicht verarbeiten.

In der Nacht wird fast immer um ein Uhr und um fünf Uhr früh bombardiert. Brubakks Kollegen verwenden die zweite Bombenserie als Wecker. Der Operationsleiter auf der orthopädischen Station erzählt ihr zwischen zwei Eingriffen, dass er in seinem Leben schon zweimal in Norwegen war. Er hatte vor dem Krieg Fußball in der Gaza-Liga gespielt. „Spielst du noch?“, fragt sie ihn. Er sagt: „Es gibt keinen Platz zum Spielen mehr.“

Die Tagebucheinträge sind persönlich, aber trocken im Ton. Die Deutsche aus Norwegen versucht, das System der Bombenangriffe zu verstehen. Gaza wurde von der israelischen Armee (IDF) in nummerierte Kuchenstücke aufgeteilt. In Block 107 ist das Nasser-Krankenhaus. In Block 90 ist das Strandhaus in Al-Mawasi, in dem die ausländischen Ärztinnen und Ärzte untergebracht sind. Wenn die IDF bombardieren will, schickt sie SMS an alle Handys in der Gegend. „Warnung: An alle Bewohner der Blöcke 45, 50, 200, 219. Sie befinden sich in einer gefährlichen Kriegszone! Die IDF wird umfangreiche Operationen gegen Terrororganisationen durchführen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir, sofort in die humanitäre Zone zu evakuieren.“

Wenn der Bildschirm von Brubakks Handy aufleuchtet, flattern die Evakuierungsbefehle herein. „Die sachliche Aufzählung der Blocknummern lässt mich fast vergessen, worum es hier wirklich geht: dass womöglich ganze Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht werden. Dass Kinder, Jugendliche und Alte in Panik fliehen müssen. Dass einige sterben und viele verletzt werden. Erst wenn ich diese nüchternen Meldungen in menschliches Leid übersetze, verstehe ich wirklich, was ich da lese.“

Die Kinderpsychologin erzählt auch von den psychischen Folgen des Krieges auf das Familienleben der palästinensischen Flüchtlinge, die oft in Zelten auf engstem Raum unter großem Stress zusammenleben müssen. Die Kinder gehen nicht mehr in die Schule. Die Eltern versuchen, Nahrung für die Kinder aufzutreiben und herauszufinden, wann sie wohin wie weiterfliehen müssen, wenn Israel eine neue militärische Operation ankündigt.

„Eine 14-Jährige klopft leise an die Tür, um zu fragen, ob wir Zeit für ein Gespräch haben“, schreibt Glatz Brubakk. „Sie schaut auf den Boden und hat das Kopftuch fest um das Gesicht gewickelt. Doch sie ist mutig.“ Sie erzählt, dass der Vater oft explodiere und sie schlage. Sie habe große blaue Flecken am ganzen Körper und fragt, was sie tun solle. Die Psychologin ist hilflos: „Zu Hause in Norwegen würde ich den Fall dem Jugendamt melden und der Mutter gegebenenfalls die Nummer eines Frauenhauses geben, wenn sie Schutz suchen möchte.“

Doch all das gibt es in Gaza nicht. Sie versucht mit dem Mädchen herauszufinden, was den Vater triggert, um so zu vermeiden, dass er explodiert und sie schlägt. Und sie schreibt: „Es ist, als würde man ihr einen Fingerhut voll Wasser reichen, während sie in Flammen aufgeht.“

Brubakks Tagebuch ist, wie könnte es anders sein, ein verzweifelter Aufruf. „Jetzt töten die Bomben dreifach.“ Die Einschläge bringen ganze Gebäude zum Einsturz und begraben Menschen unter sich, verwandeln Kinder in verkohlte Leichen. Die Bombardierungen der Krankenhäuser bedeuten auch, dass Medikamente und Behandlungsmaterialien zerstört werden. Und auch das Personal selbst getötet wird. Krankenpfleger und Ärzte, die vom Völkerrecht besonders geschützt werden, haben im Gazastreifen einen der lebensgefährlichsten Jobs der Welt. Das bedeutet: Die Unfallversorgung bricht zusammen. „In der Notaufnahme gibt es jetzt eine eigene Ecke, wo schwer verletzte Kinder zum Sterben untergebracht werden“, schreibt Glatz Brubakk lapidar.

Das Leid ihrer Patientinnen und die Situation, in der sich die Zivilbevölkerung um sie herum befindet, überfordert die Ärztin. Wenn sie die weiße Weste von Ärzte ohne Grenzen anzieht, um ins Spital zu fahren, ist es für sie wie eine Verwandlung. „Es ist, als würde ich mir den notwendigen psychologischen Schutzschild anlegen, bevor wir die Tore zur Außenwelt öffnen.“ Ihr Team versucht auf dem Weg durch die Trümmerlandschaft über Alltägliches zu sprechen: „Wir müssen das tun. Wenn wir das Ausmaß dieses Leids vollständig an uns heranließen, würden wir wahrscheinlich zusammenbrechen. Niemand kann oder sollte das aushalten müssen.“ Sie spürt aber nach einigen Wochen: „Das Gefühl von Übelkeit, das sich aufgebaut hat, ist ein Zeichen dafür, dass diese Strategie ihren Preis hat.“

Jeden Abend macht sie sich Notizen und mailt sie an sich selbst – für den Fall, dass sie und ihr Gepäck nicht heil aus Gaza nach Norwegen zurückkehren. Sie schreibt an eine Freundin, mit der sie schon einmal ein Buch verfasst hat: „Würdest du aus meinen Notizen ein Buch machen, falls ich nicht nach Hause komme?“

Katrin Glatz Brubakk kehrt unversehrt nach Trondheim zurück. Ihr Buch erscheint trotzdem. Es ist keine leichte Lektüre. Aber diese trocken erzählte Chronologie des Grauens ist wichtig, um zu verstehen, unter welchen Umständen die israelischen Angriffe im Gazastreifen nicht nur die Hamas zerstören.

Pulverisiert werden auch die Menschenrechte und die Chancen der gesamten Bevölkerung auf eine Zukunft in Sicherheit und Frieden. An den Schluss des Buches stellt Brubakk eine Nachricht der palästinensischen Laborleiterin Hanan aus dem Nasser-Spital, die ihr im Juli 2025 noch einmal geschrieben hat: „Ich bin eine hilflose Zeugin, wie die Zukunft meiner Söhne zerstört wird. Wie ihnen grundlegende Rechte genommen werden – sie haben keinen Frieden, keine Nahrung, keinen Ort zum Leben und keine Bildung. Keine Zukunft. Und sie könnten in jedem Moment sterben.