Psychogramm aus Österreichs Asyl-Beamtentum

Erwin Zorn in FALTER 13/2017 vom 29.03.2017 (S. 18)

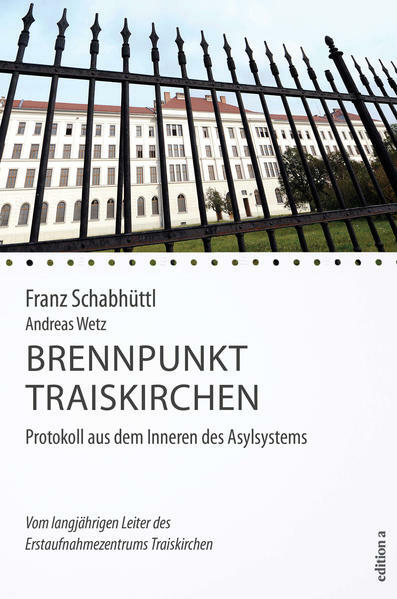

Das Aufreger-Buch der Stunde: Franz Schabhüttls Bilanz seiner Traiskirchen-Zeit verspricht Differenziertheit, aber verharrt in Polemik

Der Autor Franz Schabhüttl hat 26 Jahre seines Berufslebens in Traiskirchen, im größten Flüchtlingsheim Österreichs, verbracht, 13 Jahre davon als dessen Leiter. Aus Anlass seiner Pensionierung legt er, mit dem Journalisten Andreas Wetz als Co-Autor, einen Rückblick auf seine Amtszeit vor und verspricht eine „Erhellung über den Alltag im Asylsystem“.

Einleitend beschreibt Schabhüttl darin die Krise des Jahres 2015, als tausende Menschen obdachlos in seiner Wirkungsstätte strandeten. Nach einem daran anschließenden Überblick zur allgemeinen Geschichte des Flüchtlingslagers befasst sich der Autor kurz mit einer Kritik der Genfer Flüchtlingskonvention, mit einer Betrachtung des Phänomens Schlepperei, mit unbegleiteten Minderjährigen und mit der Kriminalität von Asylwerbern.

Schließlich wendet er sich dem Hauptteil seines Buches zu, nämlich der Kritik anderer Akteure im Krisenjahr 2015. In einer Aneinanderreihung zahlreicher Anekdoten trifft er fast durchgängig negative Bewertungen für die Stadtpolitik, für NGOs, für Medien, für die Volksanwaltschaft und für den damaligen Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung. In all diesen Betrachtungen liefert Schabhüttl wenig Neues an bedeutsamen Fakten. Worin sich sein Buch von vielen anderen Veröffentlichungen zweifellos unterscheidet, das sind die Perspektive und die Bewertungen von Ereignissen und Personen.

Schabhüttl beklagt die fehlende Sachlichkeit im Asyldiskurs und verspricht Differenziertheit, löst genau dieses Versprechen aber nicht ein. Stattdessen liefert er eine Art Gegenerzählung, die genau so wenig Differenzierung bietet wie jene Erzählungen, die Schabhüttl in seinem Buch kritisiert.

Es sind dann eben nur andere Verkürzungen und andere inhaltliche Lücken, die seine Erzählungen prägen. Es sind nur andere Bewertungen, perspektivisch geprägt aus der persönlichen Betroffenheit, wenn nicht aus der persönlichen Gekränktheit.

Wenn Schabhüttl die Geschichte einer „korpulenten Roma-Frau aus Rumänien“, die aus ihren „großen Brüsten“ Milch auf erschrockene Exekutivbedienstete verspritzt, erzählt, dann ist weniger daran zu zweifeln, dass sich das in Schabhüttls 26 Dienstjahren einmal so zugetragen haben mag. Aber repräsentativ für den „Alltag im Asylsystem“ wird dies wohl genau so wenig sein wie die Anekdote über einen anerkannten Flüchtling aus Uganda, auf dessen Hutkrempe „nicht selten Kakerlaken hin und her liefen“ und der den Rasentraktor „Tacker-Tack“ genannt habe.

Auch in einem Kapitel über unbegleitete Minderjährige sollte vor dem Anspruch, den „Alltag im Asylsystem“ zu beschreiben, wohl eine breitere Differenzierung Platz finden als die bloße Reduktion auf Extrembeispiele wie einen 51-Jährigen, der sich als 17-Jähriger vorstellt, oder eine allein zurückgelassene Einjährige.

Die Spendenfreudigkeit Privater anlässlich der Krisensituation im Jahr 2015 würde viele verschiedene Betrachtungen möglich machen. All das alleine als von einer Hilfsorganisation angetriebene „öffentliche Eskalationsspirale“ zu beschreiben, und als Ergebnis nicht mehr als „149 Tonnen Müll im Monat“ sehen zu wollen, ist eine mehr als zu bedauernde Verkürzung der Gesamtbetrachtung.

Schabhüttls Bewertungen bedienen ein simples, leider nur allzu bekanntes Freund-Feind-Schema. Für sich selbst und all jene, die den ihm eigenen Blick auf die Dinge teilen, findet er Wertschätzung, während er hingegen all jenen, die je Kritik geübt haben, Kompetenz, Redlichkeit oder zumeist beides abspricht.

Er zeigt sich völlig kritikfrei gegenüber seinem früheren Dienstherrn, auch eine kritische Reflexion des eigenen Tuns sucht man vergebens. Für die Glaubwürdigkeit einer differenzierten Betrachtung wäre dies aber wohl viel mehr vonnöten als die vielen Polemiken, die seine Erzählungen tragen.

Loyalität und Verbitterung

Der Autor hinterlässt damit einerseits den Eindruck tiefer beamteter Loyalität gegenüber seinem vormaligen Dienstherrn Innenministerium, andererseits den eines gekränkten, sogar nahezu verbitterten Mannes, der nun endlich einmal öffentlich gegen jene auftreten möchte, die seinem Eindruck nach ansonsten den öffentlichen Diskurs prägen.

Es ist schwer, in diesem Buch inhaltlich substanziell Neues zu erkennen, was die Betrachtung der krisenhaften Ereignisse im Flüchtlingslager Traiskirchen verändern würde. Leider ist dieses Buch alles andere als das, was es vorgibt, zu sein. Es bietet keinen substanziellen Zugewinn an Sachinformation, sondern reiht sich allzu erwartbar und entbehrlich ein in die Reihe einseitiger, von Emotion und Polemik getragener Diskursbeiträge.

Aber dennoch löst dieses Buch Nachdenklichkeit aus, wenn auch eine andere, als der Autor vielleicht beabsichtigt hat. Es erinnert nämlich durch sein eigenes Beispiel daran, wie verfahren der öffentliche Diskurs tatsächlich ist. Wie sonst, wenn nicht auch aus einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Asyldiskussion wäre dieses Produkt erklärbar? Man muss ja davon ausgehen, dass, auch wenn die Betrachtung nicht differenziert ist, so doch das Erleben des Autors real so ist, wie er es beschreibt. Genauso real sind eben auch die Polarisierungen und die klimatische Vergiftung des Diskurses, der meist in emotionalen Reflexen entlang von Organisationszugehörigkeiten oder vermeintlichen Ideologien geführt wird.

Schließlich erinnert dieses Buch daran, dass in diesem System offenkundig tief gekränkte und frustrierte Menschen arbeiten. Daraus erhebt sich die Frage, was das für diese selbst bedeutet und was das vor allem für jene bedeutet, die diesen anvertraut sind. Über diese Themen nachzudenken lohnt allemal – dieses Buch braucht es dafür aber nicht.