Das Nachbarskind, das zum Judenbub wird

Tobias Schmitzberger in FALTER 45/2019 vom 06.11.2019 (S. 60)

Vor dem Jahr 1938 waren Juden und Jüdinnen in der Region Bucklige Welt – Wechselland bestens integriert, doch ihre Geschichte ist fast vergessen. In einem Buch wurde sie nun aufgearbeitet

Alles, was heute an sie erinnert, ist eine Tafel. Auf vier silbernen Pfeilern steht sie fest verankert neben dem Gehsteig. Eine Glasplatte schützt das weiße Blatt mit der Überschrift „Zur Erinnerung an unsere jüdischen Mitbürger“. Darunter sind das Schwarzweißfoto eines Hauses und ein Text über die Juden und Jüdinnen, die vor 1938 hier lebten, zu sehen.

Hier, das ist Hochwolkersdorf, eine 1000-Seelen-Gemeinde, 20 Kilometer südlich von Wiener Neustadt. In dem unauffälligen ehemaligen jüdischen Wohnhaus befindet sich heute ein Blumengeschäft. Die jüdischen Hochwolkersdorfer flohen, als die Nazi-Herrschaft in Österreich begann. Wie so viele Juden zogen sie nie in ihre alte Heimat zurück und wurden fast vergessen.

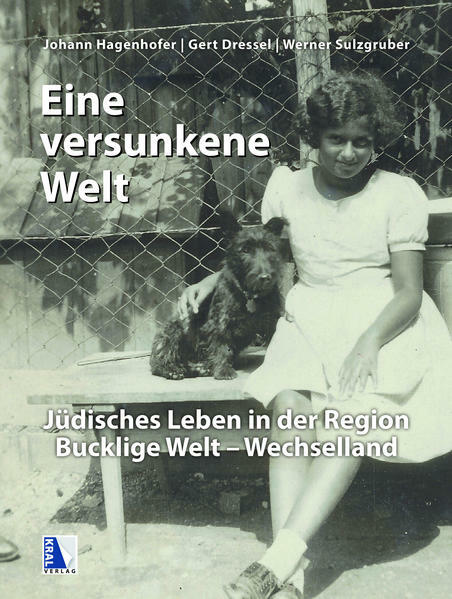

Im neu erschienenen Buch „Eine versunkene Welt“ wurde dieser Teil der Hochwolkersdorfer Geschichte aufgearbeitet, zusammen mit jener von 25 anderen Gemeinden in der Buckligen Welt und im Wechselland, einem Gebiet, das im Dreiländereck von Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark liegt. Die Historiker Johann Hagenhofer, Gert Dressel und Werner Sulzgruber gingen mit Unterstützung von 21 Forschern und Forscherinnen den Schicksalen von etwa 130 jüdischen Menschen in der Region nach.

Aus der Sicht armer Juden, die aus Ungarn hierherzogen, war die Bucklige Welt eine Art Austro-Amerika, ein „Land voller Chancen“, erzählt Hagenhofer. Sie trafen auf bereits ansässige, wohlhabendere Jüdinnen und Juden. „Es gab hier auch erfolgreiche Händler und Großindustrielle. Als Sommerfrischler kamen sogar Intellektuelle aus Wien hierher.“ Meistens waren sie gut in die örtlichen Gemeinschaften integriert, was aber nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass es auch Antisemitismus gab.

Weil jeder jeden kannte, Opfer und Täter Tür an Tür wohnen, fällt das Erinnern und Aufarbeiten schwer. „Man spricht nicht von anonymen Schreibtischtätern, die Täter sind bekannt. Oft leben ihre Nachkommen noch am selben Ort“, erklärt die Historikerin Heidemarie Uhl von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

In der Gemeinde Hochwolkersdorf etwa lebten im Jahr 1938 zwei jüdische Familien, die je ein kleines Geschäft unterhielten. Beide hießen Winkler und waren eng miteinander verwandt. Auch Kurt entstammt einer dieser Winkler-Familien. Im Buch erinnert sich der Zeitzeuge Karl Kornfeld an seinen alten Spielkameraden: „Der Kurt hatte einen Handwagen und lud uns oft zum Spielen ein. Er hat sich dann hineingesetzt und wir zogen ihn rund ums Dorf.“ Kurt Winkler bezahlte die Kinder dafür mit Schokolade aus dem Geschäft seiner Eltern.

Für alle Juden, auch für jene in Hochwolkersdorf, änderte sich die Situation mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im März 1938 dramatisch. Aus Ortsansässigen wurden Ausgegrenzte. Das Geschäft der Winklers wurde von Nachbarn und guten Bekannten geplündert, die Waren zum Teil auf Pferdewagen verladen und weggebracht.

Der damals zwölfjährige Kurt Winkler erinnert sich im Buch an ein weiteres Schlüsselerlebnis. Einmal seien mitten in der Nacht Hochwolkersdorfer in ihr Haus eingebrochen und hätten die Familie abgeführt. „Zwei SA-Leute, stellen Sie sich vor – mit Gewehr und Bajonett! Die Namen möchte ich nicht nennen. Die Kinder oder Enkelkinder sind ja unschuldig“, sagte Winkler. Nur dem Historiker Hagenhofer vertraute er sie an, aber er bat ihn gleichzeitig, „sie mit ins Grab zu nehmen“.

Auch Winklers Cousine, die damals rund 20 Jahre alte Martha, erinnert sich, wie ein Mob mit Ketten, Stöcken und Prügeln auf die metallenen Rollläden ihres Geschäfts schlug. Zusammen mit ihren älteren Geschwistern verbarrikadierte sie sich in ihrem Haus, am ganzen Körper zitternd.

Die Winklers entschieden sich sehr bald, zu fliehen. Diese Voraussicht rettete ihnen das Leben. Ungefähr die Hälfte der Juden und Jüdinnen aus der Buckligen Welt und dem Wechselland, deren Lebensgeschichten die Historiker nachgingen, wurden im Holocaust ermordet.

Martha Winklers Tagebuch, in dem sie ihre Flucht festhielt, ist erhalten geblieben. Von Wien aus machte sie sich im September 1940 nach Palästina auf. Nach zweieinhalbmonatiger Odyssee erreichte sie Haifa. „Die Freude war groß und alles in bester Stimmung, endlich doch im Heiligen Land gelandet zu sein“, schrieb sie. Die Freude währte nicht lange. Die britische Mandatsregierung wollte die Flüchtlinge nicht aufnehmen und schickte sie in ein Lager auf der Insel Mauritius im Indischen Ozean. Die Lebensumstände waren schlecht, bald brach eine Typhusepidemie aus, es gab Tote. „Mit Zittern erwartete man täglich die Nachrichten aus dem Spital“, steht im Tagebuch. Martha Winkler überlebte und kam erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Palästina an. Sie starb 1994 in Tel Aviv.

Kurt Winkler durfte noch erleben, wie seine Heimatgemeinde die Geschichte der Winkler-Familien aufarbeitete. „Als wir im Jahr 2012 die Tafel aufstellten, war Kurt Winkler schon schwer krank“, sagt Hagenhofer. „Deshalb konnte er sie sich leider nie selbst ansehen. In einem unserer letzten Telefonate sagte er, nun könne er in Ruhe gehen. Weil die Gedenktafel errichtet wurde. Es hatte ihn geärgert, dass die Erinnerung der Familie Winkler so lange völlig ausradiert war“, sagt Hagenhofer. Winkler starb 2016.

Dass seine Familiengeschichte weiterlebt, verdankt sie einem großen Zufall, wie er nur schlagend wird, wenn Regionalhistoriker wie Hagenhofer zu wühlen beginnen und einen Puzzlestein zum anderen fügen. Hagenhofer begann 2009 mit seinen Nachforschungen. „Am Anfang sagte man mir, unsere Juden seien einfach weggezogen. So, als ob sie freiwillig gegangen wären.“

Hagenhofers Tochter war zu jener Zeit Reiseleiterin in Wien und kam mit einem Amerikaner ins Gespräch, dessen Vorfahren aus der Nähe von Hochwolkersdorf stammten. Es waren Verwandte von Kurt Winkler, Hagenhofer nahm sofort Kontakt auf. Es entwickelte sich ein intensiver Austausch, Hagenhofer besuchte Winkler und dessen Familie in deren neuer Heimatstadt Tel Aviv, Winkler kam nach Hochwolkersdorf.

Hagenhofer und sein Team fanden aber auch ganz andere Geschichten, manche skurril, andere tragisch. Denn bei weitem nicht alle Juden in der Buckligen Welt konnten – so wie die Winklers – dem Holocaust entkommen und sich in fremden Ländern eine neue Existenz aufbauen.

Maximilian Mautner etwa war eine schillernde Gestalt. Der reiche Wiener Bankier mit einer Leidenschaft für historische Bauten hätte sich selbst wohl nicht als Jude bezeichnet. 1905 wurde er in die k.u.k. Armee eingezogen und kämpfte später im Ersten Weltkrieg. Dort wurde ihm der Titel Rittmeister a.D. verliehen, er führte ihn stolz vor seinem Namen. Während dieser Zeit konvertierte er vom jüdischen zum evangelischen Glauben, 1922 kaufte er die Burg Feistritz, nach und nach folgten drei weitere Burgen. Er war Mitgründer eines Burgenvereins. Nachdem seine erste Ehe in die Brüche gegangen war, heiratete er 1932 erneut und ließ sich katholisch taufen. Der Ortspfarrer von Feistritz am Wechsel schrieb in der Pfarrchronik: „Möge dieses frohe Ereignis segensbringend sein, nicht bloß für den Herrn Patron selbst, sondern für die ganze Pfarrgemeinde.“

Der Wunsch des Ortspfarrers erfüllte sich nicht. 1932 wurde ein Konkursverfahren gegen Mautners Bank eröffnet, auch im Ort verlor er an Ansehen. Gerüchte kamen auf, dass er die Burg Feistritz verkaufen wolle. Dann kam die Machtergreifung der Nazis, seine Neider nutzten die Gelegenheit. In einem Bericht der Kirchberger Gendarmerie an die Geheime Staatspolizei wurde er als „jüdischer Verbrecher der übelsten Sorte“ verleumdet. Enteignet, gelang es ihm noch, über Frankreich in die USA zu fliehen, wo er 1943 starb.

Der reiche Exzentriker Mautner hat viele Spuren hinterlassen. Schwieriger ist es, Lebensgeschichten von Menschen aufzuzeichnen, die kaum Spuren hinterlassen haben – Menschen wie Samuel Daniel.

Auf dem schwarzweißen Gruppenfoto sieht er aus wie alle anderen. Er trägt eine dunkelgraue Uniform mit einem Abzeichen, dazu einen Helm mit kleinem Pickel. Das Gesicht ziert ein weißer Bart: Unter der Nase prangt ein dicker Schnauzer, am Kinn ein dichtes Ziegenbärtchen. Er sitzt auf einem Sessel, erste Reihe, und blickt gelassen in die Kamera. Das Mannschaftsfoto der Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg am Wechsel ist das letzte Bild, das von Samuel Daniel erhalten ist. Es stammt von 1923. Er war hier schon lange aktiv, 1918 wurde Daniel sogar für seine 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Laut Zeitzeugen waren er und seine Frau Franziska sehr religiös. Trotzdem waren die „alten Daniels“ im Ort gut integriert. Dies führte dazu, dass das Ehepaar auch nach dem „Anschluss“ ungewöhnlich lange in Kirchberg bleiben konnte – bis zum Frühsommer 1942, als der Großteil der österreichischen Juden und Jüdinnen längst nicht mehr im Lande war.

Am 27. Juli 1942 wurden auch Samuel und Franziska Daniel deportiert. Sie kamen ins Ghetto Theresienstadt im Nordwesten der ehemaligen Tschechoslowakei, wo ihre Leben endeten. Sie waren zwei von 15.891 Menschen, die in diesem Jahr von den Nazis ermordet wurden.

Heute lebt in der Buckligen Welt und dem Wechselgebiet nur mehr eine jüdische Familie, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrem südamerikanischen Exil in die Region zurückkehrte. Eine Nachfahrin dieser Familie schrieb sogar an „Eine versunkene Welt“ mit. Der Rest der etwa 130 Juden von 1938 zog nie in die alte Heimat zurück oder wurde im Holocaust ermordet.