Der Innenstadtdichter an den Rändern

Leopold Federmair in FALTER 41/2014 vom 08.10.2014 (S. 12)

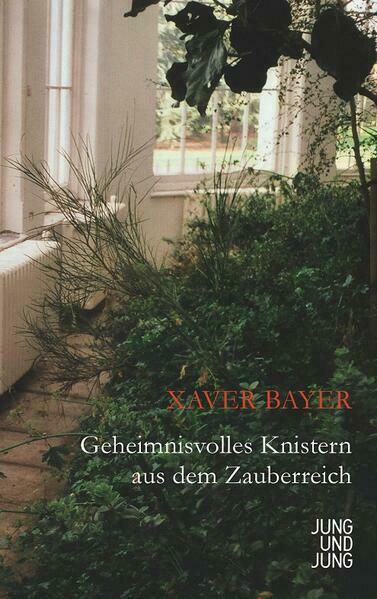

Schreiben am Unort, zur Unzeit: Xaver Bayer und sein Buch "Geheimnisvolles Knistern aus dem Zauberreich"

Treffpunkt: eine Art Unort. Ein Café, eingerichtet eher wie ein Wirtshaus, an einem samstags ungeheuer belebten Markt an der städtischen Peripherie von Wien. Im halbdunklen Raum des Cafés während der zwei Stunden kaum Gäste: eine andere Welt, in der sich gut reden – und schreiben lässt, denn Xaver Bayers Bücher entstehen handschriftlich an Orten wie diesem. Wohnen tut er im Zentrum, in einer von der Großmutter übernommenen Wohnung mit einem Mietzins, der so niedrig ist, dass ihn die Besitzer hassen, weil er immer noch nicht ausgezogen ist.

Schon als ich ihn das erste Mal traf, wirkte er wie eine Gestalt aus einer anderen Zeit. Einer, der ein wenig danebensteht, räumlich wie zeitlich daneben, dies aber mit vollem Selbstbewusstsein. Einer, der durch die Zeiten geht. Paul Jandl hat ihn vor mehr als einem Jahrzehnt, als Bayer ein junger Newcomer war, der Generation Golf zugeordnet und damit auch die Autos gemeint, die in Bayers frühen Büchern, wo der Held meistens auf Achse ist wie in einem Roadmovie, fast emblematisch wirken.

Ein eigenes Auto, Flugreisen, Computerspiele – das sind für Bayers Helden Selbstverständlichkeiten (wie für jeden mittlerweile), es sind Realien und Utensilien einer Zeit, aber Bayers Literatur zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie all das, was aktuell ist und von Journalisten verehrt und beredet wird, begutachten und von seiner Aktualität befreien. Auf der Suche nach dem Leuchten, das oft genug das Zufällige und Flüchtige, ja, das Verächtliche birgt. In Gesprächen über Literatur, fremde wie eigene, zielt Bayer oftmals auf das, was "Bestand hat", und schenkt dem, was keinen hat, ein müdes Lächeln. Das ist auch der Grund, warum er Auftragsarbeiten ablehnt. Sie würden ihn in Denk- und Schreibrichtungen zwingen, die nicht aus ihm selbst kämen. Es gibt heute nicht mehr viele Autoren, die mit solcher Reinheit dem Sinn ihrer Existenz nachkommen – ihrer Berufung, um es altmodisch auszudrücken. Einem Sinn, der seine eigene Fraglichkeit in sich trägt, dem der Schreibende in vielen Momenten aber auch vertrauen kann.

Im neuen Buch "Geheimnisvolles Knistern aus dem Zauberreich" rührt Bayer an beide Seiten, eine Pendelbewegung beschreibend, ein sanftes, zuweilen unmerkliches Hin und Her zwischen Vanitas und der Hoffnung, man könne dem Leben, auch diesem hier, zustimmen. Das Wort "Vanitas" habe ich ins Gespräch geworfen, weil in "Geheimnisvolles Knistern" mehrmals von Vergeblichkeit die Rede ist. Vergebliches Tun: Definition von Sisyphusarbeit, aber im Sinn des fröhlichen Sisyphus, wie ihn Albert Camus propagierte – nicht mit der hochgespannten Dramatik des Barocks, zu dem Bayer dennoch eine gewisse Affinität hat.

Auf Doppelbödigkeit und Manierismus verweist auch das italienische Motto des Buchs, das aus dem Park der Ungeheuer von Bomarzo stammt, einem Freilichtmuseum des Grotesken, im 16. Jahrhundert für den Adeligen Vicino Orsini errichtet. Der Besucher des Parks (und des Buchs) soll sich fragen, ob all die unheimlichen oder komischen Wunderwerke durch Täuschung oder durch Kunst hervorgebracht sind; und weiters, ob jene Kunst, die mit Sinnestäuschungen, mit Verzerrungen arbeitet, nicht an Wahrheiten rührt, die auf geradem Weg nicht ohne weiteres zugänglich sind. Auf Bayers "Zauberreich" angewandt ließe sich fragen, ob die manchmal tatsächlich monströsen Sprachbilder Ausgeburten einer verschrobenen Fantasie sind oder doch eher Beschreibungen von Wirklichkeit, die der Normalbürger (Bayer: "Spießer") in seinem Alltag lieber nicht sehen will.

Bayer zieht einen Vergleich zum Free Jazz, um die Machart des Buchs zu erläutern. Nicht im Sinn eines Programms, das er erfüllt habe, sondern als Parallele, die ihm irgendwann aufgegangen ist. Einen Ton finden, einen Funken zünden, den man eine Weile wachhält und zum Brennen bringt, bevor er verlöscht. So etwa gestalten sich diese Prosastücke, bald mit größerer, dann wieder mit verhaltener Intensität. Träume, ja, Verformungen und Verzerrungen, Höhenflüge und kleine Kunststücke, der freie Lauf der Fantasie – aber auch Sorge um die Darstellbarkeit einer Wirklichkeit, die unwirklich, virtuell, hybrid, surrealistisch geworden ist.

Altmodisch innovativ wirkt dieses Verfahren und Gebaren, getragen auch von der Vermutung, dass in irgendeiner, vielleicht nicht allzu fernen Zukunft die technischen Regulierungen, die unser Leben bestimmen, hinterfragt und ausgesetzt werden, weil sie ausgesetzt werden müssen, genauso wie die Rücksichtslosigkeit gegen die Umwelt – darauf weist Bayer hin – revidiert werden musste, nicht zuletzt auch, damit die Ökonomie, von der die Rücksichtslosigkeit ausging, überleben kann.

Was will ein reiner Dichter überhaupt mit seiner luxuriös bescheidenen Existenz? In einer Hinsicht ist es kein Wollen, sondern Bestimmung, die Bayer schon in der Volksschule empfand, als er die Wortwiederholungen in einem Text von Erich Kästner verteidigte. Abweichungen vom "guten", vom ordentlichen Stil – da kam kein Kompromiss infrage, kein Zurückweichen, das musste so sein. Die Abweichung wurde per se zum Merkmal der Dichterexistenz, das Danebenstehen, die Zeitlosigkeit. Abweichung als ästhetisches und innovatives Potenzial. Freilich ohne große Erfolgshoffnung, jedenfalls, was die Zeitgenossenschaft betrifft.

Der Innenstadtdichter tut sich an den Rändern um. Was aber will er damit? Vielleicht nur "die Spießer" ärgern? Bayer sammelt Treibgut zwischen Vor- und Postmoderne, er bewegt sich frei, wägt ab, nimmt oder verwirft, von Bomarzo nach Favoriten, vom Barock in die dunkle Romantik, von der Tradition in die unbekannte Zukunft.