"Nicht einmal die Kinder weinten"

Klaus Nüchtern in FALTER 31/2023 vom 02.08.2023 (S. 20)

Als am 6. August 1945 um 8.16 Uhr Ortszeit die erste Atombombe über Hiroshima detoniert, sind geschätzte 70.000 bis 80.000 Menschen sofort tot. Diejenigen, die zunächst überleben, haben keine Ahnung, was ihnen da zugestoßen ist. In einer knappen Meldung des japanischen Rundfunks am nächsten Tag erfährt man nur, dass vermutlich "eine neue Bombenart" zum Einsatz gelangt ist.

Lediglich das Personal des Rot-Kreuz-Spitales der rund eine Viertelmillion Einwohner starken Hafenstadt der japanischen Hauptinsel Honshū beschleichen Vermutungen, die in die richtige Richtung weisen, als der stellvertretende Chef die im Keller aufbewahrten Röntgenplatten alle belichtet vorfindet. Aber selbst wenn sie die wahren Ursachen gekannt hätten, sind die meisten Betroffenen "doch zu beschäftigt oder zu müde oder zu schwer verletzt, um sich darum zu kümmern, dass sie die Opfer des ersten großen Experiments bei der Verwendung der Atomenergie waren, das [] kein Land außer den Vereinigten Staaten [ ] hätte verwirklichen können."

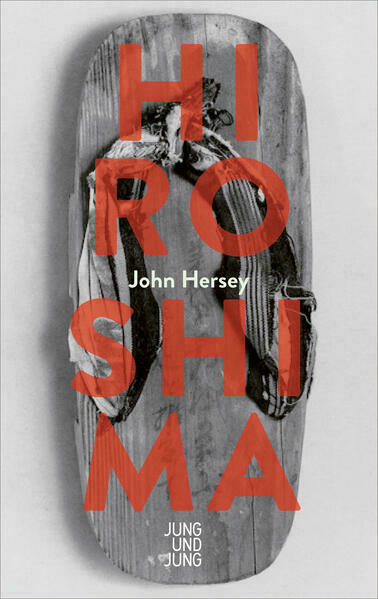

Es ist nicht zuletzt der unverblümte und sachliche Ton, mit denen der Journalist und Schriftsteller John Hersey die grauenhaften Auswirkungen des amerikanischen Atombombenabwurfs beschreibt, der seine Reportage "Hiroshima" zu einem Meilenstein dieses Genres gemacht hat. Sie erschien im August 1946 im New Yorker und ist das einzige Stück in der Geschichte des Magazins, das allein ein ganzes Heft füllte. 40 Jahre später ergänzte Hersey seine Reportage durch das Kapitel "Aftermath", das abermals im New Yorker veröffentlicht wurde und die Schicksale von Herseys japanischen Protagonisten bis in die Gegenwart nachzeichnet. 80 Seiten stark sind die "Nachwirkungen" nun erstmals ins Deutsche übersetzt und in die erweiterte Neuauflage von "Hiroshima" aufgenommen worden.

Vier Männer und zwei Frauen - darunter zwei Geistliche und zwei Ärzte, eine verwitwete Mutter und eine junge Angestellte -sind es, deren Überlebenswege Hersey vom Moment der Explosion an verfolgt, die die meisten der Betroffenen als "Blitz ohne Donner" wahrnehmen. Hatsuyo Nakamura wird durch ihre eigene Wohnung geschleudert und muss ihre drei Kinder dort buchstäblich ausgraben. Der deutsche Jesuitenpater Wilhelm Kleinsorge findet sich in blutiger Unterwäsche im Gemüsegarten seiner Mission wieder, wo er später einen schmackhaften Kürbis verzehren wird, der durch die Hitzeeinstrahlung gegrillt wurde. Dr. Masakazu Fuji wird aus seiner Privatklinik katapultiert und von zwei Balken eingeklemmt, "etwa wie ein Bissen, der von zwei riesigen Essstäbchen festgehalten wird".

Am Schlimmsten trifft es die junge Toshiko Sasaki aus der Personalabteilung der Ostasiatischen Zinnwerke, die, unter Bücherkästen und der herabgefallenen Decke begraben, lange Zeit verschüttet bleibt und deren linkes, zertrümmertes Bein auch nach schmerzhaften Operationen verkrüppelt bleiben wird. Lediglich Dr. Terufumi Sasaki, der junge Arzt aus dem Rot-Kreuz-Spital, kommt relativ glimpflich davon: Er verliert zwar seine Brille, bleibt ansonsten aber der einzig unverletzte Arzt des Krankenhauses.

Die Verluste unter dem medizinischen Personal verschärfen die ohnedies schreckliche Situation noch beträchtlich: Von den 150 Ärzten der Stadt sind 65 tot, von den 1780 Krankenschwestern 1654 ebenfalls umgekommen oder so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht versehen können. Die verbleibenden Einsatzkräfte sind gezwungen, Triagen vorzunehmen, und gelangen an ihre Grenzen. Dr. Sasaki "hörte auf, als geschickter Chirurg und teilnehmender Mensch zu arbeiten; er wurde zu einem Automaten, der mechanisch reinigte, schmierte, verband, reinigte, schmierte, verband".

Die schrecklichen Details physischer Versehrtheit bleiben zwar nicht ausgespart, addieren sich aber auch nicht zu einer spekulativen Schock-und Schauerästhetik. Stattdessen schildert Hersey mit einem wachen Sinn für Details und in ruhigem Erzählduktus, wie seine Protagonisten ihren Alltag meistern.

"Pater Kleinsorge, dem Abendländer, war das Schweigen im Hain am Fluss, wo Hunderte von schauerlich Verwundeten gemeinsam litten, eines der grauenvollsten und furchtbarsten Erlebnisse seines ganzen Lebens. Die Verletzten waren still; keiner weinte, geschweige denn schrie vor Schmerzen; keiner beklagte sich; von keinem der Sterbenden hörte man einen Laut; nicht einmal die Kinder weinten, und nur sehr wenige Menschen sprachen."

Die duldsamen und geradezu schicksalsergebenen Reaktionen der Einwohner Hiroshimas zählen zum Verstörendsten, was Herseys Reportage zu vermitteln hat. Diese selbst bezeichnen sich nicht als "Überlebende", weil der Begriff "das Leben in den Mittelpunkt rückt und die heiligen Toten herabwürdigen könnte". Stattdessen sprechen sie von "hibakusha", was so viel bedeutet wie "von einer Explosion betroffene Personen". Als der Tennō die Niederlage eingesteht und das Ende des Krieges verkündet, ist die Bevölkerung enttäuscht, aber zugleich tief bewegt, dass der Kaiser im Radio zu ihr gesprochen hat. "Sie starben ohne Groll und ertrugen alles mit zusammengebissenen Zähnen. Alles für das Vaterland!", schreibt der Methodisten-Pfarrer Kiyoshi Tanimoto in einem Brief an einen Amerikaner.

Der Mangel an Wut und Groll gegenüber den Aggressoren ist nur sehr schwer nachvollziehbar. Das Geschehene, so Herseys Erklärung, sei für die Betroffenen so unbegreiflich, dass sie gar nicht in der Lage seien, es als willentlichen Akt zu verstehen. "Shikata ga-nai" lautet die formelhafte Redewendung, mit der man dieses Verbrechen zur Kenntnis nimmt: "Da ist nichts zu machen."

Erst nachdem der Fischkutter "Glücklicher Drache V" im März 1954 aufgrund eines Kernwaffentests der US-Armee im Bikini-Atoll verstrahlt wird und zahlreiche Besatzungsmitglieder an den Folgen der Kontamination sterben, kommt Empörung auf, stellt sich erstmals die Frage der Wiedergutmachung. Wenige Jahre davor, während des Koreakrieges, hat Sasaki-san, die Frau mit dem verkrüppelten Bein, eine Arbeit in einem Waisenhaus angenommen -Anlaufstelle für junge Japanerinnen, manche davon Prostituierte, die dort ihre ungewollten Kinder abgeben, aber auch für die jungen US-amerikanischen Soldaten, die dort auftauchen und darum betteln, ihre Sprösslinge sehen zu dürfen.

Sasaki-san empfindet Mitleid für beide und gelangt "zu einer Überzeugung, die für eine hibakusha ungewöhnlich war: [] Sie wusste aus eigener Erfahrung, wie grausam die Atombombe war, aber sie spürte, dass man den Ursachen des totalen Krieges mehr Aufmerksamkeit widmen sollte als seinen Waffen."