Alltag und Verzauberung

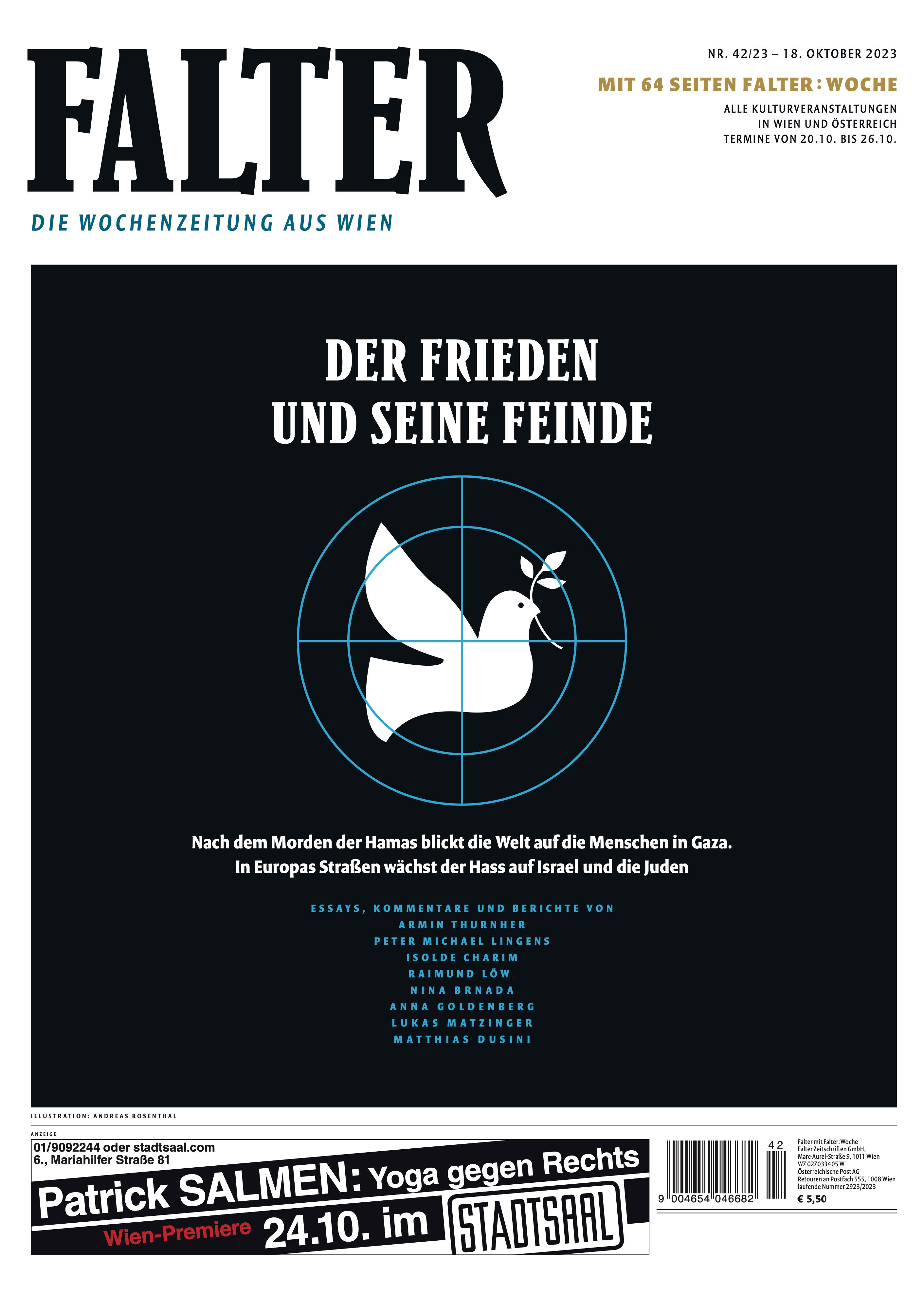

Sebastian Fasthuber in FALTER 42/2023 vom 18.10.2023 (S. 9)

Türkise Haare, Sonnenbrille – der da drüben auf der anderen Straßenseite muss ein Popstar sein. Und richtig: Es ist Bilderbuch-Sänger Maurice Ernst. Er winkt freundlich, der Schriftsteller und sein Begleiter grüßen zurück. Beim Überqueren des Zebrastreifens ein Lächeln, dann ist Ernst auch schon wieder entschwunden und der magische Moment vorbei.

So kann es gehen, wenn man an der Seite von Xaver Bayer scheinbar ziellos durch den 10. Bezirk streift. Woher sich der zurückgezogen lebende Autor und der Musiker wohl kennen? Am nächsten Tag langt ein E-Mail von Bayer ein. Er kenne Ernst gar nicht. „Das ist genau das, was ich meinte – wenn man sich offen treiben lässt, passiert mitunter das Unerwartete.“ Wahrscheinlich haben die beiden Künstler instinktiv den Streuner im anderen erkannt.

Ohne Gehen kein Schreiben. Bayer ist regelmäßig auf den Straßen der Stadt unterwegs. Stets ist er dabei auf der Suche nach Material, das ihm der Tag vielleicht zuträgt, nach Bildern, die sich – und wenn nur durch winzige Abweichungen – vom Alltäglichen abheben.

Er sucht nach Situationen, in dem es „Klick“ macht. „Meine Methode hat etwas von Straßenfotografie“, sagt er. „Im Unscheinbaren möchte ich besondere Momente einfangen.“

Als Treffpunkt haben wir den Hauptbahnhof vereinbart. Beim Hintereingang ist kaum was los, ein paar Pensionisten, einige rauchende Teenager stehen herum – und da ist auch schon Bayer, der einen Spaziergang durch das neue Sonnwendviertel vorschlägt.

Wer sich länger aufmerksam durch die Stadt bewegt, dem bleiben die Veränderungen nicht verborgen. Wenn die Hipster und Bobos kommen, ergreift Bayer die Flucht. Es zieht ihn immer weiter nach draußen an die Ränder, wo die Gentrifizierung noch nicht überall ihre Spuren hinterlassen hat.

Lange war Xaver Bayer im 1. Bezirk zu Hause. Die Wohnung hatte er von seiner Großmutter übernommen. Der Mietzins war so niedrig, dass er einige Zeit intensiv mit sich gerungen hat, bis er letztendlich doch weggezogen ist. Die Innere Stadt sei etwas für Touristen, und Entwicklungen wie die Errichtung des Goldenen Quartiers hätten ihm das Leben dort endgültig verleidet.

Mittlerweile hat Bayer seine Zelte in Margareten aufgeschlagen. Wie lange er bleiben wird, weiß er nicht. Die Neugestaltung der Reinprechtsdorfer Straße macht ihm wenig Freude. Wohler fühlt er sich außerhalb des Gürtels im grauen Teil von Meidling. Inzwischen hat er sich ein beachtliches Wien-Wissen ergangen. Er kann einem sagen, wo in Favoriten es Döner mit hochwertigem Fleisch gibt (Cio’s, Quellenstraße) und welche alte Tschumsn in Gaudenzdorf vor einer Neuübernahme steht (das Arndtstüberl).

Beim Gang durch den 10. Bezirk, zuerst durch die riesigen neuen Wohnanlagen des Sonnwendviertels, dann über die Laxenburger Straße Richtung Matzleinsdorfer Platz, ist vieles nicht nach Bayers Geschmack. Von Jahr zu Jahr fällt ihm vermehrt Schiaches auf.

Läuft Xaver Bayer am Ende Gefahr, zum Kulturpessimisten zu werden? Ja, in der Tat, so antwortet er, kriege er laufend die Krise; allein wenn er im Supermarkt beobachte, welche Massen an Zuckerzeug die Menschen in ihren Einkaufswägen herumschieben; oder wenn ein Kleinkind in der Straßenbahn seinen Vater mit großen Augen ansieht – der aber nur das Display seines Handy im Blick hat.

Umso mehr sucht Bayer auf seinen Streifzügen nach kleinen Ekstasen und Schönheit im profanen Lauf der Dinge. „Dann komme ich in einen anderen Zustand“, sagt er – und muss sofort tätig werden. Er besitzt zwar einen Schreibtisch, nützt diesen aber kaum. Gedichtet wird an Ort und Stelle im Freien oder in einem Café.

Der Titel seines neuen Buches ist ihm etwas peinlich, weil man bei „Poesie“ schnell mal an Poesiealben und schwülstige Gedichte denkt. Verstehe man den Begriff jedoch im Sinne der Antike, kann Bayer damit weit mehr anfangen.

In der Aristotelischen Poetik umfasst die Poesie alle literarischen Gattungen. Sie genoss die höchste Anerkennung. Im Laufe der Zeit habe die Wissenschaft der Poesie den Rang abgelaufen, weil sich aus ihr eben oft ein konkreter Nutzen ziehen lasse, erklärt Bayer und zitiert den längst in Vergessenheit geratenen französischen Dichter Saint-John Perse. In seiner Dankesrede für den Literaturnobelpreis von 1960 hatte Perse darüber geklagt, dass die Poesie „nicht häufig in Ehren“ stehe, weil einer von materiellen Interessen beherrschten Gesellschaft der dichterische Blick auf die Welt fremd sei.

In der Zwischenzeit hat die Poesie im Literaturbetrieb allenfalls noch marginale Bedeutung. Dass er überhaupt einen Gedichtband von nicht einmal 100 Seiten veröffentlichen kann, schreibt Bayer dem Erfolg seines letzten Prosabandes „Geschichten mit Marianne“ zu, der 2020 mit dem Österreichischen Buchpreis ausgezeichnet wurde.

„Poesie“ begreift er als Freispiel. Auf dem Cover, das an das Artwork frickeliger Elektronik-Platten angelehnt ist, steht nicht einmal sein Name, nur der Buchtitel – und zwar aus Kalkül: „Ich habe mir gedacht, dass jemand, der am Büchertisch steht, dann vielleicht doch eher zu meinem greift, weil es raussticht.“ Auf einen großen Verkaufserfolg schielt Bayer dabei nicht – sollte sich die eine oder andere Lesung ergeben, wäre das schon ein Erfolg.

Der Weg endet am Matzleinsdorfer Friedhof, wo aufgelassene Gräber nach dem Vorbild offener Bücherschränke zu Büchersteinen umgestaltet wurden. Bayer findet an dem Tag nichts Brauchbares, aber er wird weiter suchen. Zur Verabschiedung zitiert er Leonard Cohen: Wüsste er, vom welchem Ort die guten Songs kommen, würde er dort öfter hingehen.