Seichter Schlaf, fahles Feuer

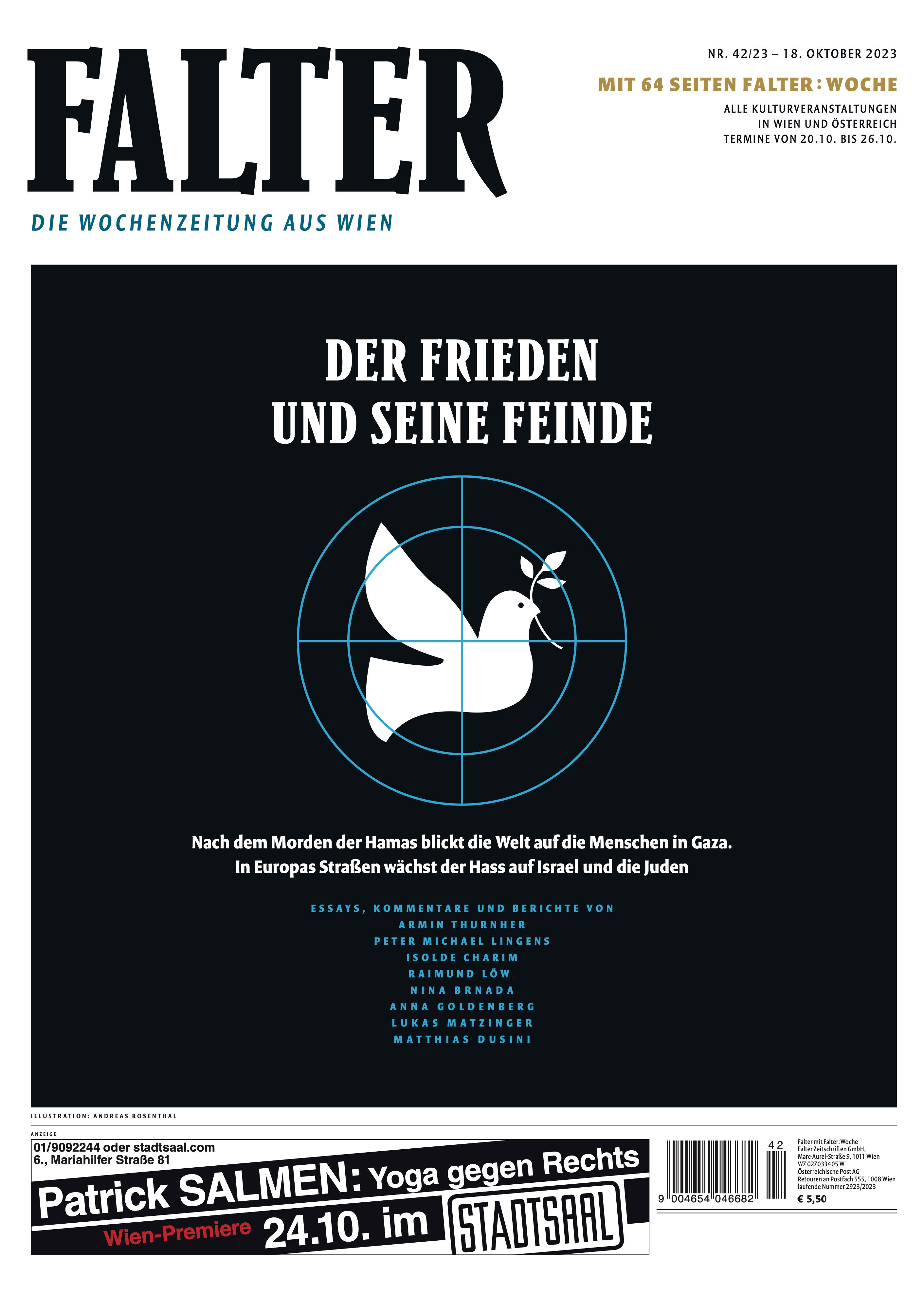

Sebastian Fasthuber in FALTER 42/2023 vom 18.10.2023 (S. 11)

Ständig brennt es irgendwo, die Sirenen von Einsatzfahrzeugen sind zur Dauergeräuschkulisse des städtischen Lebens geworden. Während draußen die Welt aus den Fugen gerät, finden auch die Menschen keine Ruhe – die Protagonistin aus Laura Freudenthalers neuem Roman schläft tief, aber ohne Erholungseffekt, im Gegenteil; ihr männlicher Widerpart wiederum kommt auf höchstens zwei Stunden pro Nacht.

„Arson“ lautet das schöne Wort für Brandstiftung in der englischen Sprache. Überall lodert das Feuer, vor der Haustür wie in den Figuren selbst. Künftige Generationen von Germanistinnen und Germanisten werden genug zu tun haben, um sich am Zusammenhang von Innen- und Außenwelt abzuarbeiten.

Was aber machen wir einstweilen mit dem Text? Ist er Literatur fürs Seminar, oder vermag er auch ein etwas breiter gefasstes Lesepublikum zu fesseln?

Die Antwort ist ein klares Jein. Freudenthalers Art zu schreiben erfordert auf jeden Fall mehr Konzentration als das Gros der aktuellen Romanproduktion. Ihr Stil ist bildreich und nicht unbedingt von Klarheit und Zug zum Tor gekennzeichnet.

Das liegt in der Natur der Sache, denn der Bewusstseinsstrom von Figuren ist nun einmal assoziativ und bisweilen rätselhaft. Manchmal bricht er auch einfach ab. „Arson“ hat etwas Fragmentisches, obwohl die Handlung – von kleinen Schlenkern abgesehen – durchaus linear verläuft.

Bücher wie dieses werden eigentlich nicht mehr gemacht. Sprachlich wie optisch – die kurzen Szenenbilder beschränken sich jeweils auf eine Seite, und viele Seiten bleiben halb leer – wirkt es mehr wie ein Suhrkamp- oder Residenz-Roman von vor 40 Jahren als eine Neuerscheinung von 2023.

Mitunter fragt man sich am Ende eines Satzes, wie dieser begonnen hat oder was zwei Sätze davor mit der Protagonistin passiert ist. Starke Sogwirkung lässt sich dem Text nicht attestieren, man hangelt sich von Satz zu Satz und von Seite zu Seite.

Dabei wäre der Stoff ein ganz und gar aktueller, geht es in „Arson“ doch auch um die globale Erwärmung. Die Protagonistin flieht vor der Hitze aufs Land, doch auch dort sieht es nicht viel besser aus: „Unten auf dem Feld hat es in der Nacht gebrannt, von schwarzen Haufen steigt Rauch auf, den der Wind über die offene Fläche nach Osten treibt.“ Dieser Boden wird nichts mehr hervorbringen.

Die Endzeitstimmung nehmen wir durch die Augen der Ich-Erzählerin immer etwas gedämpft wahr, richtig spürbar wird sie nicht. Auch das Feuer, von dem immer wieder die Rede ist, bleibt vielfach fahl.

Eindringlicher sind die Passagen um den schlaflosen Mann, der plötzlich im Roman auftaucht und nicht mehr verschwindet. Am Institut für Meteorologie hat er über das Feuer zu wachen. Kein Wunder, dass an Schlaf fast nicht zu denken ist. Dafür verfügen die Gespräche, die er mit seiner Therapeutin führt, sogar über eine gewisse Komik.

Ein bisschen Leichtigkeit zwischendurch tut diesem intensiven Stück Kunstprosa gut.