Warum Sie den Autor Egon Christian Leitner lesen sollten

Armin Thurnher in FALTER 16/2021 vom 21.04.2021 (S. )

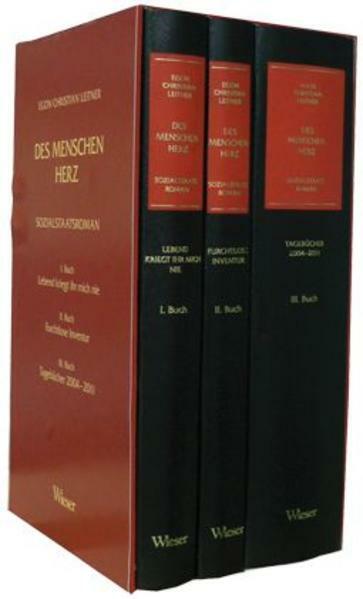

Gestern war Welttag des Buches. Das Buch vor mir ist dick und schwer und hat ein Lesebändchen, das ihm der wagemutige Verleger Lojze Wieser gegönnt hat. In seinem Verlag ist auch der Vorläufer erschienen, der Sozialstaatsroman „Des Menschen Herz“ (drei Bände).

Der Autor Egon Christian Leitner, geboren 1961 in Graz, wo er auch lebt, studierter Soziologe und Philosoph, ist ein ganz besonderer Autor. Er ist einer von denen, deren Werk auf den ersten Blick so wahnwitzig erscheint, dass sich die meisten davon gleich abschrecken lassen. Das sollten sie nicht tun.

Es ist völlig egal, welchen Kriterien ein Werk genügt, oder ob es zwischen allen möglichen Kategorien durchfällt. Dieses fällt übrigens durch, nicht weil es zu arm, sondern weil es zu reich ist. Es ist ein großes Werk.

Hier schreibt eine reiche Seele, ein kluger Autor, der angesichts des Wahnsinns, dem er sich aussetzt und den er aufzeichnet, nicht verrückt wird, nicht zynisch wird, aber auch nicht formelhaft unlesbar wie so manches linke Zeug. „Ich zähle jetzt bis 3 und dann ist Frieden“ ist der vierte und angeblich letzte Teil des Sozialstaatsromans, der kein Roman im herkömmlichen Sinn ist, zumindest fehlt es ihm am Personal, andererseits aber gar nicht, weil die Hauptperson die Gesellschaft ist. Der größere, der untere, der ärmere Teil der Gesellschaft. Obwohl in den ersten Teilen durchaus das Schicksal einer Person erzählt wird, des geschundenen Knaben Uwe, der erst gequält wird und dann, als Erwachsener nicht helfen darf. Aber: „mein Sozialstaatsroman bislang hat 1200 Seiten und berichtet nämlich von zirka 1200 Menschen. Der 4. Teil wird zirka 700 Seiten haben und berichtet von wohl 700 Menschen“ (es sind 924 Seiten geworden), sagt Leitner.

Man kann also behaupten, Leitner schreibt Gesellschaftsromane. Das ist auch insofern wahr, als er ein Anhänger des verstorbenen französischen Philosophen Pierre Bourdieu ist, dessen Lebenswerk darin besteht, die Gesellschaft so zu beschreiben. Er tat dies im Team, in großangelegten Studien und in vielen Publikationen, deren berühmte „Die feinen Unterschiede“ heißt und sich mit sozialem Kapital befasst, also mit dem, worin Menschen sich voneinander abzuheben versuchen. Über Bourdieu hat Leitner zwei Bücher geschrieben.

Im Nachwort zum neuen Buch erzählt er, dass die Bruchmeister in antiken Bergwerken, selber Zwangsarbeiter, Philosophen genannt wurden. Sie kannten die Gefahren am besten und wussten andere vor ihnen zu schützen. „Sie retteten Leben, indem sie wichtige Stellen, Linien, Verläufe und Zusammenhänge flugs erkannten und mitteilten.“ Bruchmeister als Lebensretter oder umgekehrt, das ist eine Rolle, die dem Autor Leitner gefällt, auch wenn er sich dezent zurückhält und hinter einem tastenden, fragenden, vorsichtigen Stil versteckt. Auftrumpfen ist seine Sache nicht.

Das heißt nicht, dass er Drastisches scheut. Frösche zu Beispiel springen aus dem heißen Wasser, wenn man sie zu kochen versucht. Wärmt man das Wasser langsam auf, bleiben sie drin und werden gesotten, wobei sie langsam die Leiter hinaufsteigen. Das sei eine österreichische Erklärung von Bourdieus feinen Unterschieden, wie man uns mit Aufstiegswillen einkocht, schreibt Leitner.

Sein Buch teilt sich in Interventionen und Tagebucheintragungen ein, die jedoch zeitlich unbestimmt bleiben, nur mit „Tag, Monat, Jahr“ gezeichnet sind. Ein Bergwerk an Beobachtungen, Sprüchen, Einsichten, Fragen. „Ich will wissen, ob Leibniz ein guter Mensch war. Nichts sonst interessiert mich.“ Ist natürlich nicht wahr, diesen Autor interessiert sonst auch alles. Ich widerstehe der Versuchung, aufzuzählen.

Das Buch erinnert mich ein wenig an Hugo Balls Denktagebuch „Die Flucht aus der Zeit“.

Auch Leitner versucht die Flucht aus einer Zeit, die er zum Untergang in Unmenschlichkeit verdammt sieht. Er hat eine Rettung: es ist der Sozialstaat. Das beste, das uns widerfahren ist. Ein Sozialstaatsvolksbegehren muss wieder her. Werner Vogt und vor allem Adolf Holl gehören zu Leitners Hausheiligen. Vogt, dessen großartige Autobiografie „Mein Arztroman“ ihn inspiriert, wie er sagt, und Adolf Holl, den er persönlich kannte, mit dem er ein Gesprächsbuch veröffentlichte (wie auch mit Vogt) und von dem er im Nachwort berichtet, wie viel und wie wenig er ihm verdankt.

Holl hatte ein Gespür für besondere Autoren, die nicht ihrem Rang entsprechend wahrgenommen werden. Viele Belege für das Nichtwahrgenommenwerden liefert Leitner selber im Buch. Andererseits las er beim Bachmannpreis 2020 auf Einladung Klaus Kastbergers und gewann den Kelag-Preis. Auch davon erzählt er im Buch, er ist ja selbst einer der Hunderten von Hauptakteuren.

Wie schreibt Leitner? So: „Der springende Punkt nämlich, wissen Sie, was das ist? Das ist das Herz des Vogels im Ei. Das pulsierende Kükenherz, das ist der springende Punkt. Irgendwie der Inbegriff des Lebens. Der kommt von Aristoteles her. Also von vor 2400 Jahren. Aristoteles hat Hühnereier systematisch geöffnet und dadurch die Entwicklung des Embryos kapiert. Und dass die Entwicklung des Individuum die verkürzte Entwicklung der Familie ist, der es zwangsläufig angehört. Der springende Punkt ist das pulsierende Leben. Zerbrechlich zugleich wie nur was. Dass da ein Wesen lebt, das ist der springende Punkt.“

Oder so: „Bonhoeffer: Mitten in der Bewältigung des Alltags jenseitig sein. Darum geht es. Mir nie. (Jetzt habe ich gelogen. Mir geht’s immer nur darum.)“

Das ist einfach schön, und das Buch ist voll von solchen Passagen und von einer zärtlichen Fürsorglichkeit für schwächere Mitmenschen.

Ein „pataphysisches Register“ (ja, Leitner ist gebildet, Pataphysik ist die absurde Wissenschaft des Autors Alfred Jarry) erschließt diesen reichen Steinbruch, in der richtigen Vermutung, dass ihn niemand von vorn bis hinten lesen wird. Das Lesebändchen erweist sich hier als Arbeitsgerät, nicht als Luxus. Die angekündigte Bibliothek ist derweil noch nicht online.

Lesen Sie dieses Buch, es wird Ihr Schaden nicht sein!

Wenn Hilfe tödlich ist

Tiz Schaffer in FALTER 50/2013 vom 11.12.2013 (S. 52)

An "Des Menschen Herz. Sozialstaatsroman" hat

Egon Christian Leitner über 30 Jahre lang gearbeitet. Jetzt hat er dafür den Grazer Literaturförderungspreis bekommen

Des Menschen Herz, es muss geschunden werden, sonst will's und will's nicht sterben", heißt es im zweiten Band der Trilogie "Des Menschen Herz", an der der Grazer Autor Egon Christian Leitner 1979 begonnen hat zu arbeiten. Drei Jahrzehnte ist er, freilich mit Unterbrechungen, daran gesessen. Ende letzten Jahres ist der dreibändige Schuber, insgesamt umfasst er über 1200 Seiten, im Wieser Verlag erschienen. Das Zitat, auf das sich der Romantitel bezieht, stammt aus dem Munde eines alten Mannes, der plötzlich im Wachzimmer des Krankenhauses auftaucht, wo der Icherzähler des Romans, Uwe, seiner erkrankten Mutter zur Seite steht. Es geht in dem literarischen Erstling Leitners um Hilfesuchende, um Menschen, die Hilfe leisten, professionell oder freiwillig, und um die Fehler in diesem System der Hilfe. Also um den Sozialstaat.

Leitner weiß, wovon er erzählt. Er war selbst viele Jahre lang in der Kranken- und Altenpflege tätig, er kennt die Materie, schöpft aus einem Fundus von Erfahrungen, die sich in den genauen – oft sehr genauen und deshalb enervierenden – Schilderungen von Menschen abbilden, die sterben, denen Misshandlungen widerfahren, die Hilfe benötigen. In welchen Hilfseinrichtungen er tatsächlich tätig war, darüber hält er sich bedeckt. Nicht um sich selbst oder andere zu schützen, wie er erzählt, sondern um zu vermeiden, dass der Roman als Schlüsselroman wahrgenommen wird. "Wenn jemand glaubt, er könne da drinnen reale Personen wiederfinden, dann ist das irrelevant", sagt der 52-Jährige. "Es geht um Systeme und Situationen, in die jeder von uns geraten kann. Und sie sind stärker als man selbst. Aber ich beschreibe dennoch, dass es auch anders ginge. Natürlich nur unter großen Anstrengungen, aber es ist machbar."

Der erste Band, "Lebend kriegt ihr mich nie", entspreche noch am ehesten einem "zeitgenössischen Roman-Begriff", schrieb der mittlerweile verstorbene Literat und Sozialwissenschaftler Rolf Schwendter in seiner Buchkritik, er erkennt nicht zuletzt Züge eines "Bildungs- und Entwicklungsromans" (siehe Falter 4/13). Uwe wächst in einer ländlichen Gegend auf, er ist ein gedroschenes Kind, wird von seinem brutalen Vater, einem "Blender" und Beamten, wieder und wieder misshandelt. Die Menschen im Dorf sehen weg. Die eindringlichen und sich wiederholenden Darstellungen von Gewalt gehen dem Leser an die Substanz. Zumal Leitner auch von anderen Familientragödien oder Selbstmorden unter Jugendlichen erzählt. Schwendter befand, das lese sich mitunter wie eine "Synthese aus Innerhofer und Genazino, gewürzt mit einem Spritzer Proust".

"Den Sozialstaatsschuber habe ich geschrieben aus Furcht", so Leitner in einem Vortrag, den er Anfang des Jahres auf der FH Joanneum hielt, "dass alles wieder so wird, wie es gewesen ist und ich es erlebt habe und wie ich es nicht haben will." Etwa dass Uwe im zweiten Teil, "Furchtlose Inventur", seine schwer kranke Mutter, dann seine sterbenskranke Tante auf ihrem Weg durch die Hilfsinstanzen begleiten möchte, das aber oft nicht darf. Seine Hilfe ist nicht erwünscht. Die detailreichen Ausführungen, die konzentrierten Beobachtungen von Abläufen professioneller Hilfestellung verdichten eine ganz wesentliche Behauptung des Sozialstaatsromans: Jene, die von Berufs wegen helfen müssen, können das oft nicht so, wie sie sollten. Jene, die den Hilfsbedürftigen nahestehen, helfen wollen und vielleicht auch könnten, dürfen mitunter nicht. Uwe, der aufgrund der stetigen Begleitung seiner Verwandten sieht, was falsch läuft, stößt nicht nur auf Ignoranz, sondern darf seinen Nächsten auch oft durch bloße Anwesenheit nicht beistehen. "Das halte ich für ein Grundproblem", sagt Leitner, "dass sich Menschen voneinander trennen lassen. Absurderweise oft durch die Hilfssysteme selbst, durch die Berufshelfer." Vor allem vermisst Leitner eine entsprechende Fehlerkultur, wie sie etwa die Anonymen Alkoholiker pflegen. "In einer bestimmten Phase überlegen sie sich, was sie selbst falsch gemacht haben", sagt er. "Und das möchten sie dann in Ordnung bringen."

Im Literaturbetrieb war Leitner bislang ein Unbekannter. Er hat Philosophie und Klassische Philologie studiert, trat als Essayist und vor allem als Experte für den französischen Soziologen Pierre Bourdieu in Erscheinung. Zwei Bücher hat er über ihn veröffentlicht. In diesem Sinne war es ein mutiger Akt von Verlagschef Lojze Wieser, ein literarisches Debüt in dieser Form herauszugeben. "Es war klar, dass es genau dieser Ziegel sein muss", sagt Wieser. Natürlich sei das Werk auch eine "Provokation des Literaturbetriebs", wie Paul Pechmann meint, Jurymitglied für den Förderungspreis und Lektor des Ritter Verlags. Tatsächlich stellt sich die Frage, welcher Kritiker sich die Zeit für 1200 Seiten eines Debütanten nimmt. Die jedenfalls, die es getan haben, waren voll des Lobs für Leitners Konvolut. "Ein Roman von großer sprachlicher Intensität", urteilte die Presse. In den Salzburger Nachrichten stand zu lesen, die Literatur des Grazers stünde in der Tradition der "österreichischen Untergeher von Franz Innerhofer, Elfriede Jelinek und Gernot Wolfgruber". Leitner landet "auf dem harten Boden der österreichischen Wirklichkeit. Dabei räumt er mit allem auf, was uns heilig ist, weil er den österreichischen Sozialstaat auf seine für den Einzelnen mögliche Lebenstauglichkeit prüft."

Auch wenn ein Kritiker bemerkte, dass gerade der dritte Band, diese "mehr als 600 Seiten umfassenden Werk- und Denktagebücher", im Zuge des Lektorats vielleicht einer Kürzung bedurft hätte, so offenbart sich gerade in dem voluminösen Abschlussband der Systemanalytiker Leitner, der gesellschaftskritische Augenzeuge. "Die Tagebuchnotizen", schreibt Birgit Pölzl, Literaturverantwortliche des Kulturzentrums bei den Minoriten, wo die Trilogie nach ihrem Erscheinen präsentiert wurde, "benennen Alternativen, zeigen Auswege, betreiben Fehleranalysen, beschreiben, was bedrohlich falsch läuft in Systemen, vornehmlich in jenen der helfenden Berufe." Pechmann ist der Ansicht, "dass der Roman nur genau in dieser Fülle funktioniert. Dieser Wahnsinn an sozialen Widersprüchen hätte auch dreimal so dick ausfallen können." Und Leitner, der für kommendes Jahr vier Buchveröffentlichungen plant, darunter auch den Nachfolgeroman zu "Des Menschen Herz", bemerkt trocken: "Für so viele Menschen, wie in diesem Roman vorkommen, sind 1200 Seiten gar nicht viel."

Trilogie der tagtäglichen Traumata

Rolf Schwendter in FALTER 4/2013 vom 23.01.2013 (S. 27)

In seinem voluminösen Opus "Des Menschen Herz" beschreibt Egon Christian Leitner die Katastrophen des Sozialstaats

Vor mir liegt ein dreibändiges Konvolut, das zwar den etwas allgemeinen Titel "Des Menschen Herz" trägt, indes mit einigem Recht als "Sozialstaatsroman" bezeichnet worden ist. Dabei ließe sich darüber streiten, inwieweit dieses bemerkenswerte Werk des Autors Egon Christian Leitner noch der herkömmlichen Kategorie des "Romans" entspräche.

Am ehesten entspricht noch der erste Band (circa 400 Seiten) einem zeitgenössischen Roman-Begriff: Der Stil ist zwar fragmentarisch, die Handlung dennoch fortlaufend. Bildungs- und Entwicklungsroman, die verschriftlichte Wut über die üblichen Traumata (die Nazizeit, die Verachtung gegenüber den Kindern, der Vater, die Schule ...) mischen sich mit einer Vielzahl kritischer Sozialdetails: Selbstmorde (von Erwachsenen, Jugendlichen, Kindern), sexueller Missbrauch, Psychosen, todbringende Krankheiten, Tierquälereien, Altenheime bis hin zum Bettelverbot. Dies alles im ländlichen und im städtischen Raum, "anonymisierte, frei erfundene Memoiren". Stellenweise liest sich dies wie eine Synthese aus Innerhofer und Genazino, gewürzt mit einem Spritzer Proust.

Demgegenüber stellt sich der zweite Band als eine Sammlung dessen dar, was Freud als "Novellen" bezeichnet hätte: In den durch die Figur des Ich-Erzählers zusammengehaltenen Fallgeschichten geht es um eine Dialysestation (und die Schuld eines Pflegers), einen Sozialarbeiter, der seine Organisation erpresst, einen Forscher und so weiter. Besonders bemerkenswert ist die Fallgeschichte des vietnamesischen Flüchtlings, der auf der Psychiatrie gelandet ist und dort im Langzeitbereich vergraben werden soll.

Der dritte, mit über 600 Seiten umfangreichste und auch exzentrischste Band dieses Triptychons, gestaltet sich als riesenhafte Aphorismensammlung, die nicht nur Splitter aus den beiden Vorbänden aufgreift, sondern auch Momente aus Kunst, Musik, Literatur, Geschichte und Gesellschaftswissenschaften.

Er erinnert, um dies unsystematisch aufzuzählen, an Lichtenberg, Kierkegaard, Adorno, Bierce, Kraus, Kluge. Eine Montage aus Fragmenten, deren Miniessays (um nur sehr wenige zu nennen) von Horaz bis Levinas reichen, von Pierpont Morgan bis zu Frau Kampusch, von Haneke bis zur Cannes-Rolle, von Aretino bis zum Dalai Lama. Aber auch die kleine weiße Katze der Tochter des Ich-Erzählers wird genannt (ebenso wie die Katzen von Rom).

Dabei hält der Autor die Waage zwischen seinen Erkenntnissen ("will wissen, warum ich keine Sachbücher schreibe. Ich auch!") und seinen subjektiven Wertungen (das und jenes "geht mir auf die Nerven" zählt zu Leitners Lieblingswendungen). Orientiert ist er vor allem an Pierre Bourdieu und Leopold Kohr, aber auch an den Diggers des 17. Jahrhunderts, an Pestalozzi, (zum Teil) an Keynes, an Goffman.

In jedem Falle zählt für ihn der Sozialstaat zum "Besten, was es bisher unter Menschen gab", und die "tagtäglichen Katastrophen in den Hilfssystemen des Sozialstaates" stehen im Zentrum seiner Trilogie. Gegen Ende äußert Leitner, es sei objektiv unmöglich, ihn zu verlegen. Sind wir froh, dass der Wieser Verlag den Autor – wenigstens für disziplinierte, geduldige und interessierte Leser – Lügen gestraft hat.