Der Kopf, ein rotierendes Mühlrad

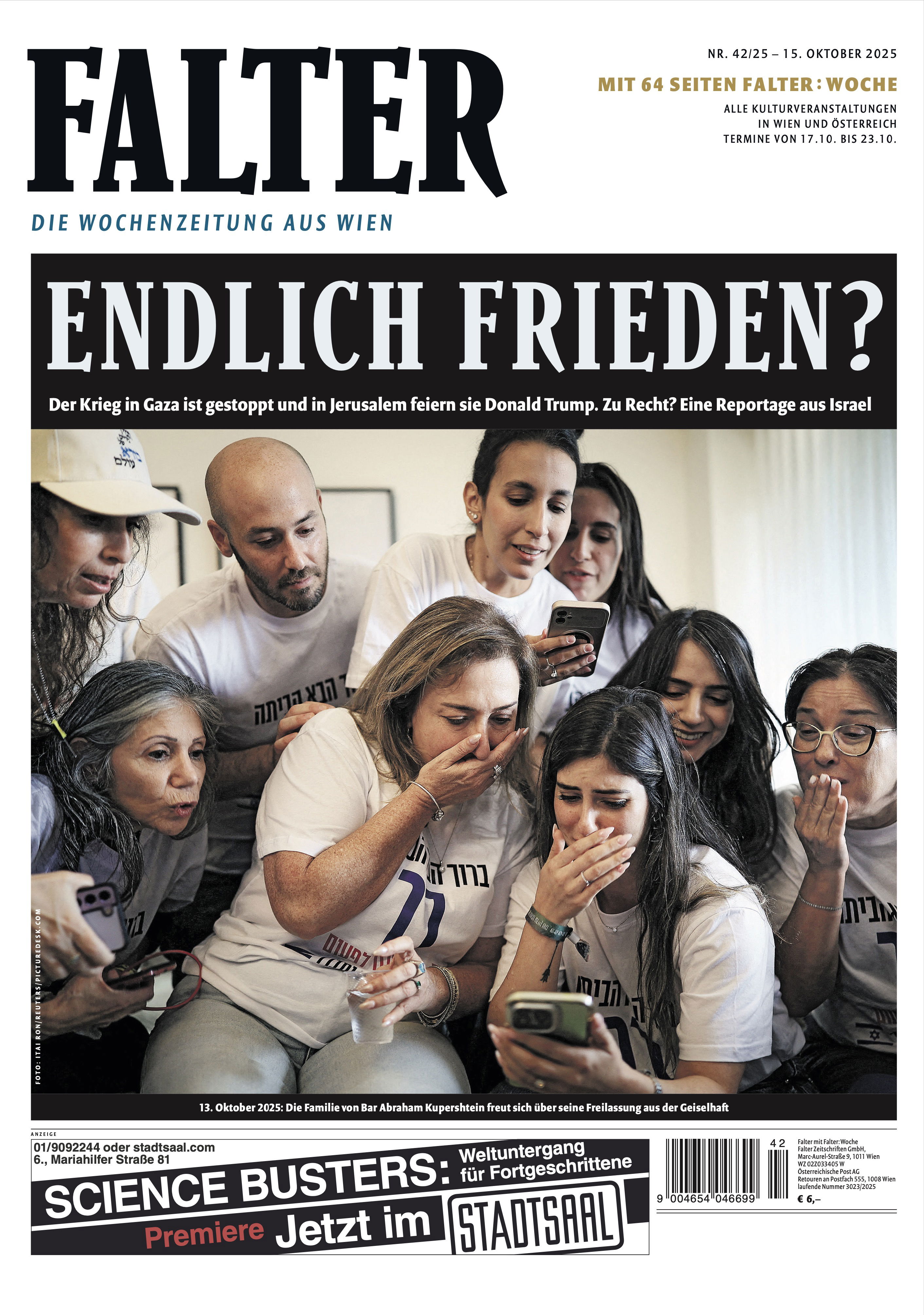

Harald Gschwandtner in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 14)

Ludwig Birós Erinnerungen waren von ihrem Verfasser wohl nie als Buch gedacht. Ende der 1960er-Jahre wollte der Grazer Rechtsanwalt zuallererst seinen Enkeln von den Wechselfällen seines Leben berichten. Bereits drei Jahrzehnte zuvor hatte er im Exil in Palästina den ersten Teil einer Autobiografie zu Papier gebracht. Der 1998 aus dem Nachlass von Biró veröffentlichte Band „Die erste Hälfte meines Lebens“ liegt nun in einer neuen Ausgabe vor.

1898 in Budapest geboren, wuchs Biró in Graz auf. Seine Mutter war nach der Trennung von ihrem Mann mit zwei Kindern in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Obwohl der Wohlstand der Familie unter dem kostspieligen Scheidungsprozess litt, erlebten die Brüder Ludwig und Paul, eingebettet in das Leben der jüdischen Gemeinde, eine weitgehend unbeschwerte Kindheit.

Dass eine Granate seinen Knöchel zerfetzte, aber keine bleibenden Schäden hinterließ, erwies sich als Glücksfall mit Schattenseiten. Kaum dem Inferno der Frontlinie entkommen erreichte Biró im Lazarett die Nachricht vom Tod seines Bruders Paul, der bei einem Badeunfall ertrunken war. „Ich konnte mein Leben“, notiert er im hohen Alter, „nur in seinem Schatten als der, der eigentlich tot zu sein hatte, fortführen.“

Aus dem Krieg als überzeugter Pazifist und Kommunist zurückgekehrt, studierte Biró Jura – und den Aufschwung antisemitischer und deutschnationaler Umtriebe an der Uni aus nächster Nähe. Die Februarkämpfe 1934 waren für den mittlerweile erfolgreich als Rechtsanwalt Tätigen ein Schock. Mit klarem Blick zeichnet Biró, im Wechsel aus Erzählung und Reflexion, Österreichs Weg in den Untergang nach: als Zeugnis und Warnung zugleich.

Der zweite Teil von Birós Erinnerungen, bereits Anfang der 1940er-Jahre im Exil entstanden, setzt mit dem 13. März 1938 ein. Am Tag des „großen Maskenlüftens“ zeigen viele ihr wahres Gesicht, im Guten wie im Bösen. Birós Analyse listet alle charakterlichen Schattierungen auf: sadistischen Exzess und fatale Bequemlichkeit, politische Indifferenz und Verzweiflung. Dabei stellt sein Bericht auch eine Würdigung jener Menschen dar, die den Mut aufbrachten, sich offen oder in kleinen Gesten der NS-Politik zu widersetzen.

Deren Perfidie bestand nicht zuletzt darin, dass penible Bürokratie und rohe Gewalt Hand in Hand gingen. Als Jude und Kommunist im Visier der Nazis, floh Biró kurz vor den Novemberpogromen mit Frau und Kind ins Ausland. Jugoslawien bot Zuflucht für einige Zeit, aber weder Sicherheit noch Heimat. Als der Druck auch hier zu groß wurde, gelang es der Familie, über Griechenland nach Palästina zu emigrieren.

„Mein Kopf war ein rotierendes Mühlrad“, schreibt Biró über die quälende Unsicherheit im Exil. Kein Wunder, dass sich sein Bericht mitunter in juristischen Feinheiten des Emigrantenlebens verzettelt. Too much on his mind. Gleichwohl nennt Biró sein Leben in diesen Jahren, verglichen mit dem Schicksal anderer, im Rückblick „ein reines Idyll“. Nach dem Krieg kehrte er bald nach Österreich zurück und lebte bis zu seinem Tod 1972 in Graz.

Für die Buchausgabe hat der Grazer Soziologe Christian Fleck Birós Text um etwa ein Drittel gekürzt, sanft lektoriert, Redundanzen und allzu Privates gestrichen.

Zu einer durchkomponierten Autobiografie ist „Die erste Hälfte meines Lebens“ dennoch nicht geworden. Gerade im zweiten Abschnitt spiegeln die erzählerischen Unwuchten die emotionale Ausnahmesituation.

Um einen abgeklärt-lakonischen Ton bemüht, ist die politische wie biografische Dringlichkeit von Birós Schreiben doch in jeder Szene, in jeder Anekdote präsent. Apropos Anekdote: Konny Radaković, ein Freund Birós, der mit ihm ins jugoslawische Exil geht und dort sein Erbe in den Betrieb einer Schokoladenfabrik steckt, hätte in Torbergs Tante Jolesch würdige Gesellschaft gefunden: ein Original aus einem untergegangenen Abendland.