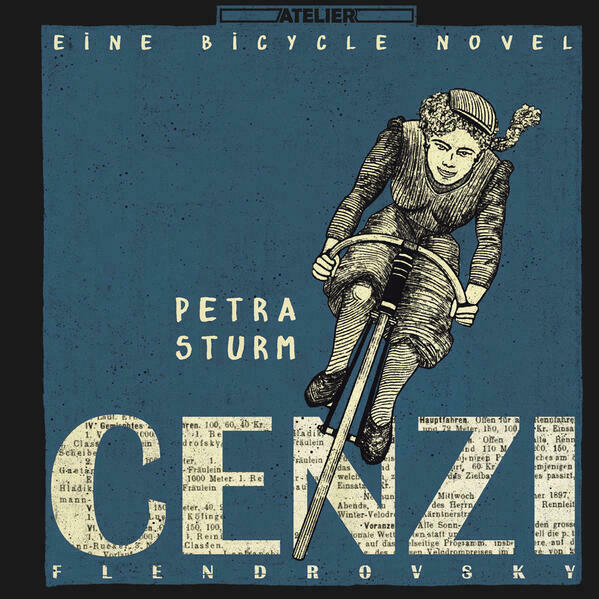

in FALTER 27/2025 vom 02.07.2025 (S. )

Auf der Wiener Bellariastraße hatte die Radsportlerin Cenzi Flendrovsky 1900 einen Unfall und starb mit nur 28 Jahren an den Folgen. Als die Historikerin, Radlerin und Falter-Bildredakteurin Sturm selbst dort stürzte, wusste sie: Über die Frau muss eine Graphic Novel her. Diese (Illustrationen: Jorghi Poll) erzählt weit mehr als "nur" Sportgeschichte, sondern etwa auch über eine Frau, die schon damals mit Pluderhosen im Sattel saß.

Frauen in Bewegung

Matthias Dusini in FALTER 20/2023 vom 17.05.2023 (S. 44)

Die Autorin Petra Sturm stolperte wortwörtlich über das Thema. Auf der Bellariastraße hatte die Radsportlerin Cenzi Flendrovsky 1900 einen Unfall, an deren Folgen die erst 28-Jährige starb. Sturm, selbst begeisterte Radlerin, stürzte an derselben Stelle: "Im Nachhinein mutet das gespenstisch an."

Sturm, unter anderem Bildredakteurin des Falter, schreibt für Magazine über Fahrradthemen und arbeitet an einer Geschichte der Frauen im frühen Radsport. Nun machte sie eine längst in Vergessenheit geratene Wienerin zur Heldin einer Graphic Novel. Gezeichnet hat sie Jorghi Poll, Verleger der Wiener Edition Atelier.

Und das ist auf mehrere Arten besonders: Schließlich wird die Zeit um 1900 meist über die Kunst von Gustav Klimt oder die Secession erzählt. "Cenzi Flendrovsky" richtet den Scheinwerfer auf eine Szene, die den modernen Zeitgeist ebenso zum Ausdruck bringt und -anders als der luxuriöse Jugendstil - auch die Gegenwart umtreibt: die Bicycle-Kultur.

Beim Blättern in historischen Zeitschriften stieß Sturm auf ein Foto, das sie innehalten ließ. Denn aus der Frühzeit des Sports sind Frauen meist mit Rock auf Damenrädern überliefert. Cenzi Flendrovsky hingegen saß in Pluderhosen auf einem richtigen Rennrad. In der Nationalbibliothek fand sie biografische Anhaltspunkte.

Flendrovsky war die Tochter eines Gemischtwarenhändlers in Favoriten. Sie nahm regelmäßig an Rennen teil, etwa 1897 in der Prater-Rotunde, wo die Internationale Sportausstellung über die Bühne ging.

Oder ein Jahr später als einzige Österreicherin beim 1. Internationalen Damenrennen in Berlin. Immer wieder stand sie auf dem Siegerpodest, mal mit Silber, mal mit Bronze. "Als Kleinbürgerin konnte Flendrovsky an Rennen teilnehmen, weil die Klassenkonventionen nicht so rigide waren", weiß Sturm. Die Puzzleteile passen ins größere Bild der Epoche.

Vor dem Aufkommen des Automobils war das Fahrrad das schnellste individuelle Verkehrsmittel. Die Fans schlossen sich seit den 1890er-Jahren in hunderten Klubs zusammen, die Übungsplätze errichteten. Fachmagazine stellten Trends vor, Influencerinnen wie die Salonnière Alma Mahler erhoben den Sport zum Lifestyle.

Die Modelle wurden billiger, sodass sich auch weniger vermögende Bewohner in Bewegung setzten. Der Zugang war insofern erschwert, als die Behörden eine Zeitlang Nummerntafel und Führerschein verlangten. 1896 waren in Wien rund 13.000 Radfahrende unterwegs. In dieser Experimentierphase war vieles möglich.

In der Prater-Rotunde entstanden Parcours mit der auch heute noch gebräuchlichen schiefen Fahrbahn. Klubs organisierten erste Langstreckenrennen, etwa Wien-Triest oder Wien-Berlin. Italiens Straßenrennen Giro d'Italia geht auf die Zeit um 1900 zurück, während die Rennformate des ehemaligen Radsportzentrums Wien kein Begriff mehr sind.

Sturm erzählt aber nicht nur von der sportlichen Charakteristik dieser Zeit, sondern auch ein aufregendes Kapitel Geschlechtergeschichte. Heute sind Frauen im Radsport immer noch Außenseiterinnen. Als die Österreicherin Anna Kiesenhofer 2021 in Tokio olympisches Gold gewann, überraschte sie selbst die Fachwelt. Ohne öffentliche Förderung war die Athletin an die Spitze gesprintet. Bei großen Radrennen wie der Tour de France sind Frauen nach wie vor ein Randthema.

Um 1890 hingegen tat sich für wenige Jahre ein Fenster auf. Auch wenn es konservative Kommentatoren gab, die den Drahtesel als "gebärmutterschädigend" ablehnten, gab es eine publizistische Front dafür. "Je jünger ein Sport, umso durchlässiger ist er", sagt Sturm.

Die Graphic-Novel-Form erlaubt es der Autorin, den Gang zu wechseln. Biografische Zooms folgen auf Panoramaansichten zur Bike-Historie, persönliche Reflexionen auf Materialfunde wie eine Anleitung zum Schneidern von Bicycle-Kostümen. Die Tuschefeder imaginiert das tragische Ende, als Flendrovsky mit einem Triplett (Rad für drei Personen) auf der Bellaria stürzte.

Die genauen Umstände sind nicht bekannt, nur dass die Sportlerin unglücklich auf den Ellbogen fiel. Die Wunde entzündete sich und führte zu einem sogenannten Beinfraß; kein Arzt konnte helfen. Die Nachrufe huldigten einer "bekannten Wiener Persönlichkeit, die mit Leib und Seele bei ihrem Sport war". Und die sich über die gesellschaftlichen Konventionen hinwegsetzte, um ein Stück Freiheit zu erstrampeln.

Flendrovskys Tod fiel zeitlich mit einem Backlash zusammen. 1900 verbot der Bund deutscher Radfahrer Österreichs Damenrennen, was von einigen Betroffenen sogar begrüßt wurde. "Wir bezweifeln, dass das Gebiet des Damenrennfahrens das geeignete Feld ist, auf dem die nach Befreiung ringende Frau ihren Zielen nachgehen sollte", schrieb damals ein Autor im Wiener Frauenradsportmagazin Draisena. Erst 90 Jahre später fand wieder eine Straßenmeisterschaft für Frauen statt.