Der Engel der Gestapo

Judith E. Innerhofer in FALTER 41/2013 vom 09.10.2013 (S. 18)

Er rühmte sich, Wien "judenfrei" gemacht zu haben, und wurde zweimal zum Tode verurteilt. Ein neues Buch widmet sich dem widersprüchlichen Leben des Polizisten und "Judenreferenten" Karl Ebner, der in der Zweiten Republik als Hausverwalter in Frieden leben durfte

Die letzte Hoffnung vor der Hölle heißt ausgerechnet Himmler. "Unter meiner Leitung des Judenreferats wurde Wien eine judenfreie Stadt", schreibt im Frühjahr 1945 ein 44-jähriger Häftling aus dem Kerker in Traunstein, dem Obersten SS- und Polizeigericht, an den Chefarchitekten des Holocaust. Er, Karl Ebner, sei es doch gewesen, "der die Judenfrage in Wien, wohl der verjudetsten Großstadt des Großdeutschen Reiches, in einwandfreier und kompromissloser Weise gelöst" habe. Heinrich Himmler möge also, so der inbrünstige Appell, "das gegen mich ergangene Todesurteil im Gnadenwege aussetzen und mir Gelegenheit geben, durch Bewahrung an der Front meine Schuld zu büßen".

Heinrich Himmler kennt kein Erbarmen. Theodor Körner hingegen schon. Nur acht Jahre nach Ende des nationalsozialistischen Terrorstaates wird jener Bittsteller, der als Strippenzieher mit hinter der Beraubung, Deportation und Ermordung eines Großteils der jüdischen Bevölkerung Wiens steht, ein freier Mann sein.

Zweimal ist Karl Ebner der drohenden Todesstrafe da bereits entgangen: Jene Verurteilung, nach der er bei Himmler um Gnade fleht – zustande gekommen durch eine Intrige innerhalb des NS-Machtzentrums –, wird dank Kriegsende nie exekutiert. Und im folgenden Kriegsverbrecherprozess fällt nicht nur das Urteil selbst milde aus: Mit der Signatur des roten Bundespräsidenten Körner unter der Begnadigung 1953 und der NS-Amnestie von 1957 ist die Vergangenheit des Mannes, der Wien "judenfrei" gemacht haben wollte, abgehakt und bald vergessen.

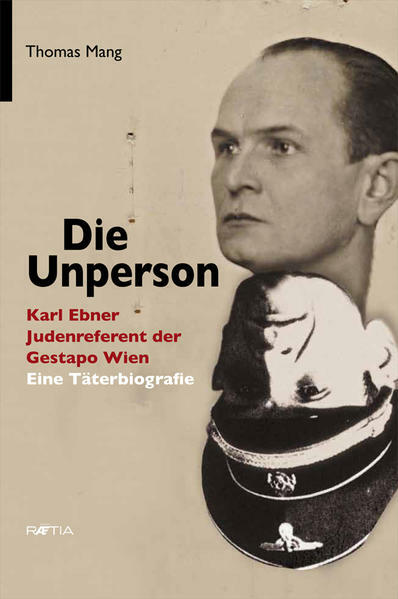

"Graue Eminenz der Gestapo" nennt ihn der Wiener Historiker Thomas Mang, der den Fall Karl Ebner mit seinem nun erscheinenden Buch aus der Vergessenheit geholt hat ("Die Unperson. Karl Ebner, Judenreferent der Gestapo Wien. Eine Täterbiografie". Edition Raetia 2013, ab 11.10. im Handel). "Er war jung, er war ehrgeizig, er war ein sozialer Aufsteiger, der bedenkenlos die Chance ergriff, die ihm das Machtinstrument der Geheimen Staatspolizei bot", schreibt Mang: ein Jedermann, der bis zu seinem Tod 1983 zwar frustriert, aber unbehelligt nebenan wohnen wird.

Es ist der 9. Mai 1944, als Jakob Fried, ein von der Gestapo verhafteter Wiener Domkapitular, der Treffen von Widerständlern ermöglicht haben soll, das ehemalige Hotel Métropole am Morzinplatz betritt. Hier, in dieser "arisierten" vormaligen Luxusherberge im ersten Bezirk, hat der NS-Apparat die größte Gestapo-Leitstelle des Großdeutschen Reiches aufgebaut. Über 500 Menschen werden Tag für Tag verhört, gefoltert, misshandelt, der Raub des jüdischen Besitzes wird koordiniert und vor allem die Massendeportationen Richtung Vernichtungslager im Osten.

Längst hat es sich in der Stadt herumgesprochen, dass der eigentliche Leiter der Wiener Gestapo, Franz Josef Huber, sich viel lieber dem Nachtleben, Frauen und ausgedehnten Urlauben hingibt als Akten und Amtsgeschäften. Wer im "Vorhof des Todes" also etwas erreichen will, der muss sich an seinen Stellvertreter wenden: Karl Ebner, ein dürrer Beamter mit Juristentitel und verbissenen Zügen, der sich mit Fleiß und NS-Loyalität ganz nach oben gearbeitet hat. Und noch etwas hat sich herumgesprochen im Kerker, wo Fried festgehalten wird: Dieser Ebner, früher CVler und Katholik, soll gelegentlich Gefangenen helfen. Tatsächlich wird der Geistliche umgehend und herzlich von Ebner empfangen, der dann Frieds Einweisung in das Dachauer Konzentrationslager zu verhindern weiß.

"Ich verdanke so also aufgrund der Bemühungen einiger Freunde schließlich durch die entscheidende Mithilfe des Herrn Oberregierungsrates Dr. Karl Ebner diesem nicht nur meine Freiheit, sondern eigentlich mein Leben. Diesen Dank werde ich ihm nie vergessen und werde für ihn sprechen, wo und wie immer es mir möglich ist", wird Jakob Fried im Nachkriegsprozess gegen Karl Ebner zu Protokoll geben. Fried ist nicht der einzige Zeuge, der vor dem Volksgericht aussagen und dem wegen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" angeklagten Ebner damit die zweite drohende Todesstrafe ersparen wird.

Geboren 1901 in einfachste Verhältnisse in Südtirol, verdankt Karl Ebner seiner frühzeitigen Mitgliedschaft bei NSDAP und SS nach dem "Anschluss" Österreichs eine Blitzkarriere. Vor 1938 ist er nur ein unbedeutender, schlecht bezahlter Beamter, der neben banalen Verwaltungsakten seine Dienststellen auch zu Spitzeldiensten für die noch verbotenen Nationalsozialisten nutzt. Das spätere Regime weiß es zu danken: Nach 1938 vergehen nur wenige Jahre, bis Ebner vom Führerhauptquartier aus in den SS-Höchstrang eines Obersturmbannführers befördert wird. Vor allem aber ist Ebner bald schon Leiter des sogenannten "Judenreferats" und der laut Papier stellvertretende, de facto aber meist im Alleingang handelnde Leiter der gesamten NS-Politpolizei Wiens.

Dabei entspricht er gerade nicht jenem gängigen Bild vom Gestapo-Schergen im schwarzen Ledermantel, der sich mit sadistischer Freude die eigenen Finger blutig machen würde. Die Schreie der Gefolterten bei den "verschärften Vernehmungen", so gibt Karl Ebner im Nachkriegsprozess zu Protokoll, hätten ihn vielmehr gestört. Nicht einmal eine Ohrfeige aus seiner Hand ist bekannt, und aus seinem Mund auch kaum eine wirklich antisemitische Tirade. Der graue Bürokrat gilt als arbeitswütig und pedantisch, an die 70 Zigaretten drückt er in den langen Tagen und längeren Nächten im Aschenbecher seines Schreibtisches aus. Im Sinne der Amtswegverkürzung lebt Ebner bald sogar mit der Familie seines Chefs in dessen "arisierter" Villa im Döblinger Cottageviertel, während seine eigene Frau mit der gerade erst geborenen Tochter zu den Schwiegereltern nach Lienz zieht.

Wie so viele NS-Täter, die die Hemmschwelle zum Mord nicht eigenhändig überschritten und das Wachsen der Leichenberge nicht mit eigenen Augen gesehen haben, wird Ebner bis zu seinem Tod 1983 nie ein Zeichen von Mitleid, Reue oder gar Schuldbewusstsein zeigen. "Ich war schließlich nur ein Polizeibeamter, und das in einer Diktatur", gibt er im Kriegsverbrecherprozess von sich und erklärt im reißend gehaltenen Schlussplädoyer, dass er als Beamter nichts für schlechte Gesetze und eine schlechte Regierung könne. Seine Tochter lernt ihn nur kennen als "überaus genauen, penibel-korrekten Menschen", der für alle näheren Fragen zur Vergangenheit den Standardsatz parat hat: "Fragt nicht danach, es ist besser, wenn ihr nicht alles wisst."

Was hingegen alle wissen sollen: Er, Ebner, ist ein Retter. Einer, der selbstlos und unter allerhöchster Gefahr dafür gesorgt hat, dass Menschen den Fängen der Gestapo entgehen konnten. Menschen wie der Wiener Domkapitular Fried, die ihrem Retter vor Gericht ihre tiefe Dankbarkeit aussprechen.

Also doch ein bekehrter Täter, der zum Helden der Nächstenliebe wird? "Der Engel vom Morzinplatz" wird er von der österreichischen Presse bald genannt, die seinen mit Skurrilitäten gespickten Kriegsverbrecherprozess 1948 ausführlich kommentiert – ein höhnisch gemeinter Titel. "Mir scheint, wir sind hier fehl am Platz. Wir gehören angeklagt und Doktor Ebner, der nur Gutes getan hat, auf den Richtertisch. Wie viele von den 23 Zeugen werden noch beweisen, dass er ein Engel war?", wird selbst dem Richter das Zerrbild der Verteidigung irgendwann zu bunt, dem sich selbst die Staatsanwaltschaft zeitweilig anschließt. Denn Karl Ebner, der sich nach Kriegsende unermüdlich zum Gutmenschen und Opfer seiner Zeit stilisiert und dabei alle noch so dokumentierten NS-Straftaten leugnet, ist zuallererst einmal Täter.

10.000 Unterschriften setzt er zwischen 1938 und 1945 mit eigener Hand unter Enteignungsdekrete der "Verwertungsstelle für jüdisches Umzugsgut", von dem er sich freilich auch selbst ein wenig bedient. Es ist Karl Ebner persönlich, der am 1. Februar 1941 den Amtsdirektor der Israelitischen Kultusgemeinde in sein Büro zitiert und die 13 Weisungen zur bevorstehenden Deportation der jüdischen Bevölkerung Wiens bekanntgibt. Und es ist Ebner, der als Folge ihrer so akribischen Umsetzung dem Gauleiter von Niederdonau später berichten kann, dass "ich 48.500 Juden (

) aus meinem Dienstbereich (Wien-Niederdonau) nach den Ostgebieten evakuiert habe".

"Ich sagte zu W.: Ich werde noch einmal versuchen, etwas herauszuschlagen', und scherzweise fügte ich hinzu – damit ich mir einige Gutpunkte für den Himmel erwerbe'", notiert Ebner in seiner pedantischen Art das Gespräch mit einem Geistlichen, der ihn zu Gestapo-Zeiten um Hilfe gebeten hatte. Der Scherz fasst zusammen, was an Ambivalenz nur schwer fassbar scheint: Der Täter, der nie etwas bereuen wird, weiß irgendwann, dass er seine eigene Haut nur mehr in der Rolle des Retters retten können wird.

1943 ist nicht nur Stalingrad verloren. Selbst im Herzen des NS-Regimes können Realisten sein mögliches Ende kommen sehen und machen sich Gedanken über das Danach. Ebner startet also seine karitative Karriere: Er interveniert für ausgewählte Personen oder macht sie zumindest glauben, dass er selbst zu ihrer Rettung beigetragen habe. Was diese Einzelfälle verbindet: Sie kommen fast ausschließlich aus dem Klerus oder höheren Gesellschaftsschichten, die vor 1938 Einfluss besaßen. Ihr Wort, so lässt sich schon 1943 annehmen, würde nach einem Sieg der Alliierten wieder moralisches Gewicht haben.

Karl Ebners Rechnung geht bekanntlich weitgehend auf. Statt Todesstrafe einigt sich das Volksgericht auf 20 Jahre "schweren Kerkers". Statt die zu verbüßen, wird Ebners zweitem Gnadengesuch von Theodor Körner auf Druck aus den Ministerien hin stattgegeben, wo sich vor allem die ÖVP, aber nicht nur sie, längst um die Wahlstimmen der Nazis bemüht. Einzig der nicht gelingen wollende soziale Wiederaufstieg unterscheidet den Organisator nationalsozialistischer Vernichtungspolitik von einer Vielzahl einstiger Nazigrößen. Verbittert lebt Ebner erst als Hausverwalter bei der CA, dann lange krank und erwerbslos in Wien, bis er 1983 in Lienz stirbt.

Die Geschichte des Wiener "Judenreferenten" ist einerseits paradigmatisch für den Umgang mit der braunen Vergangenheit in Österreich. Zugleich aber ist sie die Geschichte eines Individuums, in dem Arendts kontroverse Formel von der Banalität des Bösen auf erschreckende Weise noch zu kurz gegriffen scheint: Selbst das Gute scheint zuweilen nicht viel mehr als der banale Deckmantel des Bösen.