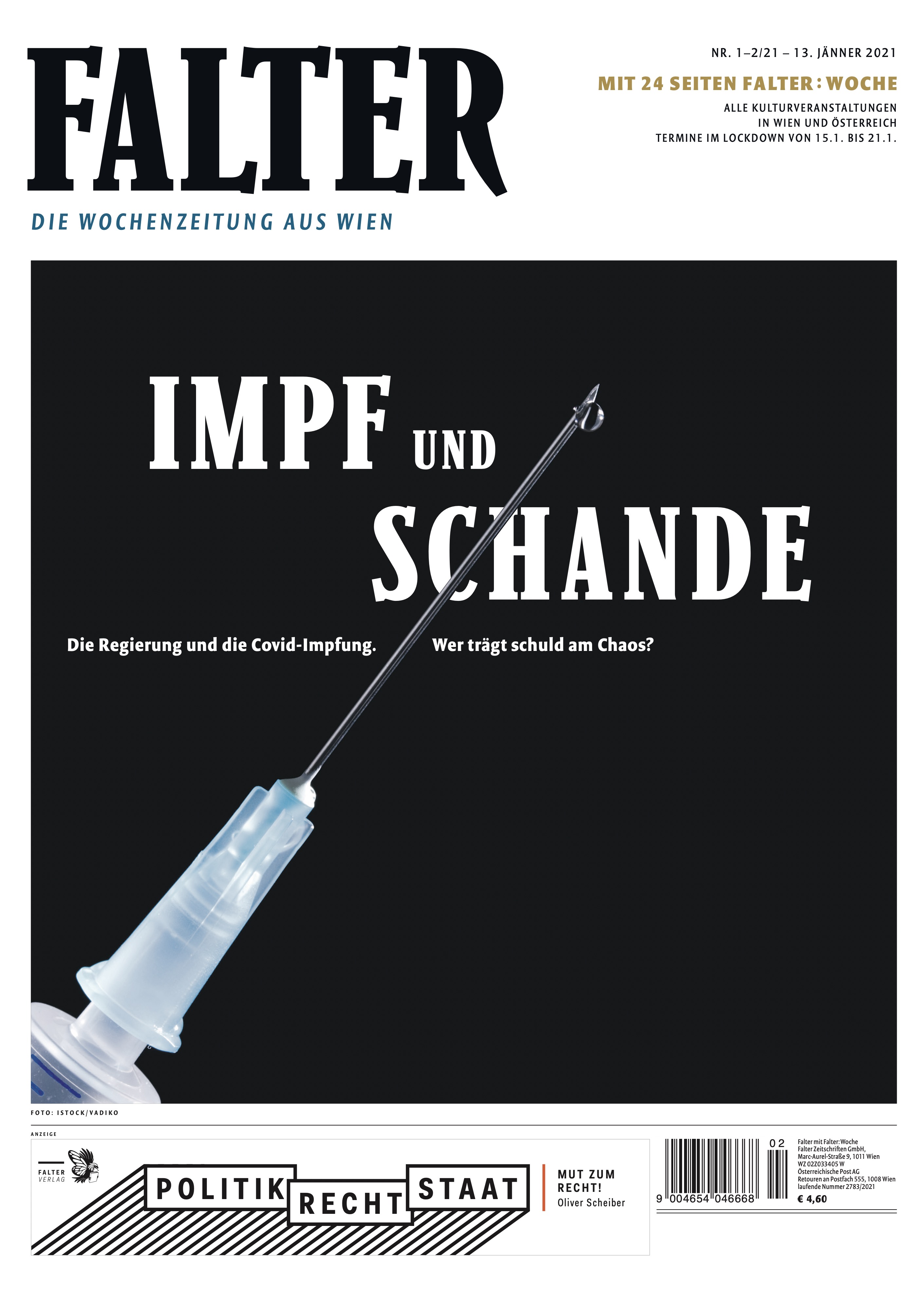

Frechheit siegt

Gero von Randow in FALTER 1-2/2021 vom 13.01.2021 (S. 30)

Elizabeth aus Knoxville, wie sie sich selbst bezeichnete, wurde am 6. Januar kurzzeitig prominent. Sie hatte mit dem Mob ins Washingtoner Parlamentsgebäude eindringen wollen, was ihr aber nicht gelang. Stattdessen bekam sie eine Ladung Tränengas ab. Von einem Videoreporter nach ihrem Motiv befragt, greinte Elizabeth mit Leidensmiene: „Wir stürmen das Kapitol, das ist eine Revolution!“ Der Videoclip verbreitete sich viral und wurde mit Opernmusik oder theatralischem Pop unterlegt.

Na klar, das war zum Lachen. Aber wieso eigentlich? Und was hat der Begriff „Revolution“ damit zu tun?

Das Volk sind wir

Rechtsextremismus beruht ideologisch auf einer Schrumpfform politischer Erzählungen, doch weil er aktivistisch ist, hat er einen hohen Pathosbedarf. Daher rührt der Widerspruch zwischen Inhalt und Form. Armselige Aussage, aufgepumptes Getue, das wirkt eben lächerlich. Eine Differenz, die schon Charlie Chaplin in seinem Film „Der große Diktator“ (1940) auszubeuten verstand.

Doch die in der vergangenen Woche sichtbar gewordenen Knallchargen wie die heulende Elizabeth, der fellbekleidete Hörnermann Jake Angeli oder jene Type, die im Waffenrock aus dem Unabhängigkeitskrieg auftrat, sollten die anderen Figuren nicht vergessen lassen, die sich ebenfalls am Krawall beteiligt hatten, etwa die mit Auschwitz-Sweatern angetanen Nazis oder die gepanzerten Gestalten in paramilitärischer Montur. Das war alles eben nicht bloß lustig.

Die Beteiligten verstanden und verstehen sich ausdrücklich als Teil einer revolutionären Bewegung und nutzen Hashtags wie #Revolution oder #1776. Die Ziffern deuten auf das Entstehungsjahr der Vereinigten Staaten hin. Am 4. Juli 1776 wurde die Unabhängigkeitserklärung mitsamt ihrer Deklaration universeller, „selbst evidenter“ Menschenrechte verabschiedet, eines der wichtigsten Dokumente des politischen Liberalismus.

Überwiegend vom späteren Präsidenten Thomas Jefferson verfasst, enthielt die Erklärung leider nicht die von ihm gewünschte Verurteilung der Sklaverei, weil die Verfassungsväter (Mütter waren nicht vorgesehen) die Zustimmung südlicher Staaten sichern wollten, deren Wirtschaft gerade auf der Ausbeutung von Sklaven beruhte. Auf welches Moment dieser widersprüchlichen Geschichte also beruft sich der Trumpismus?

Er hat sich ihr stärkstes Motiv ausgeliehen, das „We the people“, mit dem die amerikanische Verfassung von 1787 anhebt. Die Volkssouveränität. Schon Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2016 bestand aus dem Versprechen, mit ihm hole sich das Volk die Macht zurück, die es an eine Elite verloren habe. Über die Glaubwürdigkeit der Behauptung, zumal aus diesem Munde, ist schon genug gesagt worden, hier soll es um einen anderen Aspekt gehen: Es handelt sich um revolutionäre Rhetorik, die den Ausbruch aus dem Gehäuse der Regeln politischer Auseinandersetzung legitimieren soll.

Dieser Ausbruch war barbarisch. Indessen würde es die Täterinnen und Täter vom 6. Januar nicht im Mindesten beleidigen, sie so zu nennen. Solche Leute wissen, dass sie die Sau rauslassen. Sie empfinden diese Enthemmung als Befreiung, entsprechend glücklich sehen sie auf ihren Selfies ja auch aus. Wer „Hang Mike Pence!“ (Vizepräsident Mike Pence widersprach Trump) ausruft, der kann auflachen, ihn durchströmen angenehme Gefühle. Ein Lynchmob ist immer gut gelaunt.

Wer da mitmacht, erlebt seine Ich-Stärke, jenes vom Antirassismus und Feminismus eingeschüchterte, von Fremdsprachen und der Globalisierung verunsicherte, von zugewanderten und sexuellen Minderheiten infrage gestellte, von Gendersternchen und veganem Essen terrorisierte Selbstbewusstsein. Brutale Sensibelchen.

Ihre Wut kommt von ganz tief innen und kennt kein Maß. Allein schon der Umstand, dass es Leute gibt, die den eigenen Überzeugungen widersprechen, kann Aggression hervorrufen. Zur überschießenden Aggression gegen Andersdenkende dürfte ein Mechanismus beitragen, den der französische Aufklärer Helvetius (1715–1771) so beschrieb: „Wer mir widerspricht, ruft die Erinnerung an den Gedanken meiner Schwäche wach, zu dem sich stets der Gedanke an eigenes Unglück gesellt.“

Zivilisation bedeutet, den daraus folgenden Gewaltimpuls zu zähmen. Doch wenn diese Schranke fällt, tobt sich die Ich-Stärke aus, legt die dreckigen Stiefel auf Nancy Pelosis Schreibtisch, der piekfeinen Lady, die gar nicht so mächtig ist, wie sie tut, denn ich, ich fläze mich in ihrem Büro so, wie ich will. Die da oben? Schwach. Sterblich. Hang Mike Pence!

Muster Mob

Donald Trump hat zur Freisetzung dieses Atavismus beigetragen. Nicht erst durch seine Hetzrede am 6. Januar, sondern vor allem durch sein Verhalten, das er seit Jahren an den Tag legte. Seine Unflätigkeit, Geldgier, Egozentrik, Korruptheit, Unbildung, seine Verachtung von Frauen, Behinderten sowie politischen Konkurrenten und auch seine grenzenlose Dummheit machten ihn zum idealen Führer jener Leute. Dafür gibt es ein Muster.

In den 1930er-Jahren hielt ein amerikanischer Faschist namens Martin Luther Thomas Radioansprachen, über die Theodor W. Adorno ein Buch veröffentlichte. Adorno analysierte die auffallende Egozentrik des Agitators und schrieb: „Es ist ein Teil des Geheimnisses totalitärer Führung, der Gefolgschaft das Bild eines autonomen Charakters vor Augen zu stellen, der zu sein ihr in Wahrheit verwehrt wird.“

Just das war jetzt wieder zu sehen. Trump verkörperte das Prinzip „Frechheit siegt“, er war der Rüpel, der die Party der unerreichbar besseren Gesellschaft sprengt, was ihm die Bewunderung seiner Anhänger und ihre Bereitschaft eintrug, es ihm gleichzutun.

Es kommt ein weiterer Faktor hinzu, die Gruppendynamik. Jeder Mob wird von einer eskalierenden Wechselwirkung berauscht. Mittäterschaft motiviert; Täterkollektive sind zu Handlungen fähig, die ein Einzelner niemals verüben würde. Die Aktionen der anderen Wüteriche senken den Rechtfertigungsaufwand für eigene Gewalttaten. Das gilt für die meisten Kollektive in Konflikten, die außer Kontrolle geraten, ob es sich nun um Meutereien oder Rebellionen, Krawalle oder Revolutionen handelt.

Namentlich die Geschichte der großen Aufstände und Revolutionen lässt sich, wenn auch nicht nur, als Geschichte von gewalttätigen Massenaktionen, ja Massenverbrechen erzählen. Ob in Europa oder in der Neuen Welt, in Afrika oder in Asien, je detailreicher die Berichte, desto abschreckender sind sie. Erstaunlich, dass so viel davon vergessen wurde. Wer weiß noch, dass die chinesische Taiping-Revolution (1850–1864) 20 bis 30 Millionen Menschenleben verschlang? Eine Sozialrebellion, getragen vom christlichen Ideal einer egalitären Gesellschaft. Die vielbesungenen Freiheitsrevolutionen Frankreichs waren ebenfalls blutrünstige Vorgänge, gerade weil sie nur möglich wurden durch die Beteiligung der Volksmassen.

Blutiger Rausch

Revolutionäre Gewalt ist oft der Ausbruch jahrzehntelang unterdrückten Volkszorns, manchmal ist sie Notwehr oder der letzte Ausweg, was den einzelnen Gewaltakt natürlich kein bisschen schöner oder liebenswerter macht. Fast immer spielt der Mob mit. Er hat seine eigene Agenda. Die Revolution ist ihm Anlass, Vorwand, Rechtfertigung für das befreiende Ausagieren seiner Aggression.

Der Mob kennt auch andere Anlässe. Ob er in der Bartholomäusnacht 1572 oder im revolutionären Paris von 1789 Köpfe auf den Piken umhertrug, der Blutrausch war der gleiche. Ferne Vergangenheit? Dass es so bleibt, dafür muss überall und unausgesetzt Sorge getragen werden. Trump tat das Gegenteil.

Doch aus welchem Grund sollte man das, was sich da vor und im Kapitol zusammenrottete, nun „revolutionär“ nennen? Etwa wegen der Selbstbeschreibung der Angreifer? An dieser Stelle sei zitiert, was der Publizist Sebastian Haffner im Jahr 1939 über den Sieg der Nazis in Deutschland schrieb:

„Barrikaden sind vielleicht etwas Veraltetes, aber irgendeine Form von Spontaneität, Erhebung, Einsatz und Aufstand scheint doch wohl essentiell zu einer echten Revolution zu gehören. Der März 1933 enthielt nichts davon. Sein Geschehen war aus den seltsamsten Elementen zusammengebraut, aber das Einzige, was völlig darin fehlte, war irgendeine Tat des Muts, der Tapferkeit und Hochherzigkeit von irgendeiner Seite.“

Man überlege, gegen wen der rechte Extremismus, auch der heutige, Gewalt ausübt. Lassen wir die Symbole einmal beiseite, sehen wir auf die Menschen, die ihm zum Opfer fallen. Sie sind arglos, harmlos. Sie beten in der Synagoge, sie machen Feierabend im Döner-Shop, sie wohnen in einer Flüchtlingsunterkunft. Sie werden bedroht, weil sie irgendwie anders aussehen, zu dunkel oder zu weiblich. Sie werden ermordet, weil sie etwas gesagt haben, das Rechtsextreme ärgert.

Selbst wenn die Rechtsextremen die Staatsorgane angreifen, also ausnahmsweise mal nicht die Schwachen niedermachen wollen, ist die Psychodynamik alles andere als revolutionär. Denn solchen Aktionen fehlt ein ganz bestimmter Aspekt, der die Ästhetik, ja die Schönheit revolutionärer Erhebungen ausmacht. Eine französische Redewendung beschreibt ihn so: Die Angst wechselt die Seiten.

Aufstand der Privilegierten

Das ist die Situation, in der, wie zurzeit in Belarus oder wie vor zehn Jahren in Tunesien oder vor über 30 Jahren in der DDR, die Unterdrückten auf einmal zusammenströmen und den Repressionsorganen der Regierenden zeigen: Wir laufen nicht weg. Nicht vor euch.

Von einem derartigen Ereignis kann im Fall der Trumpisten nicht die Rede sein, denen es ja gerade um die Rettung ihrer Privilegien als weiße, heteronormale Christen zu tun ist.

Sie bewahren ihre Vorzugsstellung. Wie anders wäre es zu erklären, dass ihre Attacke auf das Kapitol nicht mit massiver Polizeigewalt zurückgeschlagen wurde? Ein bisschen Tränengas war da schon das Äußerste. Als zuvor die antirassistische Bewegung Black Lives Matter in Washington, D.C. auftauchte, sahen die Polizeikräfte und ihre Bewaffnung wahrlich anders aus. Nein, was nach Washington angereist kam, das waren nicht die Mühseligen und Beladenen und es waren nicht die Verdammten dieser Erde. Anwälte und Polizisten waren darunter, Geschäftsleute, Lokalpolitiker.

Sie waren auch keine Vorkämpfer für Freiheit und Demokratie wie die Protestierenden, die im Juli 2017 den Hongkonger Legislativrat, das Stadtparlament, besetzten.

Revolution, das ist ein unscharfer Begriff. Es gibt viele Grenzfälle. Doch wenn Bewegung Freiheiten mindern will, anstatt sie zu erweitern, Diskriminierung festigt, anstatt sie zu beenden, dann ist der Begriff „Revolution“ nicht mehr anwendbar.

Angenommen, der Trumpismus wäre revolutionär: Wer wäre dann konterrevolutionär? Joe Biden, Nancy Pelosi, Barack Obama, die Wortführer der Demokratischen Partei? Oder die „Pussy Hats“, jene Amerikanerinnen, die sich nach dem Wahlsieg Trumps rosa Mützen aufsetzten, um gegen den neuen Präsidenten zu demonstrieren, anstatt die Türen des Parlaments einzutreten?

Nein, Revolutionen haben das Ziel, mittels eines Bruchs Offenheit herzustellen. Sie sind Reaktionen auf unerträglich gewordene Beengtheit. Revolutionen sind kostspielige, opferreiche Ereignisse von hoher Intensität und Dramatik, an denen sich Volksmassen beteiligen, um eine bedrückende Existenz zu beenden.

Weshalb ein Begriff immer wieder auftaucht, wo von Revolution die Rede ist: die Würde. Also die Anerkennung des Menschen, die Bertolt Brecht so besang: „Und weil der Mensch ein Mensch ist / drum hat er Stiefel ins Gesicht nicht gern / Er will unter sich keinen Sklaven sehn / und über sich keinen Herrn.“ Armut und Unterdrückung widersprechen dem Interesse an Anerkennung, das jeder Mensch hat, eben weil er kommunizierend an seiner Gesellschaft teilnimmt. Im Westen wurde dieses Interesse von der Aufklärung als Menschenwürde formuliert, aber eine westliche Erfindung ist sie keineswegs, sie lässt sich schon viel früher als Motiv von Erhebungen erkennen, in den chinesischen und europäischen Bauernkriegen weit zurückliegender Jahrhunderte etwa.

Man müsste also halsbrecherische Begriffsakrobatik betreiben, das Ereignis vom Capitol Hill als Revolutionsversuch zu werten. War es dann wenigstens ein Putschversuch?

Ein Putsch bewirkt, ebenso wie eine Revolution, dass die Machtformel neu geschrieben wird. Und unter Macht ist in diesem Fall die Fähigkeit zu verstehen, anderen mit Gewalt seinen Willen aufzuzwingen. Doch ohne Neutralisierung, Zersetzung oder Seitenwechsel der Repressionsorgane wie Militär und Polizei geht im modernen Staat gar nichts. Davon konnte an jenem Mittwoch nicht die Rede sein.

Vorher durchaus. Denn Trump hatte versucht, den ordnungsgemäßen Amtswechsel zu verhindern, mit politischem Druck und mithilfe von Gerichten. Allein dass zehn ehemalige Verteidigungsminister den Präsidenten sowie den amtierenden Pentagon-Chef davor warnten, den demokratischen Wechsel mit militärischen Mitteln zu verhindern, deutete schon darauf hin, dass es nach Putsch roch.

Nicht gänzlich von der Hand zu weisen ist außerdem die in Washington umgehende Befürchtung, Trump könne in letzter Sekunde einen Krieg vom Zaun brechen, einen Atomkrieg gar, um den Wechsel irgendwie zu sabotieren.

Putsch im Bierkeller

Doch nehmen wir nun den wahrscheinlicheren Fall an, dass der Machtübergang zum designierten Präsidenten Joe Biden regelkonform verläuft. Was geschieht danach? Die Bilder, die in Washington produziert wurden, zählen von nun an zum symbolischen Kapital einer Strömung, die sich als revanchesuchende Gruppe dauerhaft etablieren dürfte.

Ohne die Vergleiche zu weit treiben zu wollen, muss an den Bierkellerputsch Adolf Hitlers von 1923 erinnert werden, ein Datum, das die Identität der Nazibewegung formte.

Der Trumpismus erfüllt eine ganze Reihe von Kriterien des Faschismus. Führerkult und Verschwörungswahn, Hass auf etablierte Politiker und Medien, Rassismus und Antifeminismus, Verachtung der Schwachen, Gewaltverherrlichung und die Bereitschaft, die demokratischen Regeln von außen und von innen zu biegen und zu brechen.

Jetzt ist von einem Reset die Rede. Einem Neubeginn der Demokratischen Partei und ebenso von einem Neubeginn von Teilen der Republikaner. Mag sein, dass es dazu kommt. Sehr wahrscheinlich ist jedoch ein Reset des Trumpismus. Die Umgruppierung, Neuformierung, Reorganisation einer Strömung, die im Januar 2021 das Gewaltmonopol des demokratischen Staates in Frage gestellt hat.

Und diese Strömung ist, historisch und gerade im amerikanischen Kontext gesehen, keineswegs revolutionär, sondern konterrevolutionär, nämlich auf die Zerstörung der Demokratie gerichtet.

Sind Revolutionen schrecklich oder schön?

Erich Klein in FALTER 11/2017 vom 15.03.2017 (S. 40)

Geschichte: Zwei Bücher analysieren die Revolution in Russland vor 100 Jahren und die Revolution an sich

Als Nikolaus II. nach 300-jähriger Herrschaft der Romanows am 15. März 1917 abdankte und mit der sogenannten Februarrevolution eine neue Ära Russlands anbrach, befand sich Lenin noch im Exil in Zürich. Dass er im November desselben Jahres die Ideen von Karl Marx in eine Regierungsideologie umformen sollte, war nicht abzusehen. Allerdings gab es in der deutschen Heeresleitung den Plan, die Entente durch Schüren revolutionärer Unruhen in Russland zu schwächen und den kräfteraubenden Zweifrontenkrieg zu beenden. Sir Winston Churchill schrieb dazu später: „Die Deutschen richteten die grausigste Waffe auf das Land. Sie beförderten Lenin wie einen Pestbazillus in einem plombierten Waggon aus der Schweiz nach Russland.“

Unterwegs zur Weltrevolution

Die britische Historikerin Catherine Merridale hat mit „Lenins Zug. Die Reise in die Revolution“ ihre imposanteste Arbeit zur Sowjetgeschichte vorgelegt. Minutiös wird die am 9. April 1917 beginnende Fahrt von 30 Revolutionären über Deutschland, Schweden und Finnland rekonstruiert. Im Hintergrund werden das Kriegsgeschehen, diplomatische Verwicklungen und Intrigen beschrieben, die Diskussionen der Bolschewiki untereinander und die Kollisionen der russischen Innenpolitik.

Windige Gestalten wie Parvus, der Organisator der Geheimaktion, sind da ebenso zu finden wie der spätere Schriftsteller W. Somerset Maugham als britischer Spion. Häufig zu Wort kommt der Altbolschewik Nikolaj Suchanow, dessen Tagebuch eine der besten Quellen zur Oktoberrevolution darstellt. Innerhalb von acht Tagen kommt Lenin nach 20-jähriger Abwesenheit in der Hauptstadt Petrograd an und ruft vor einer begeisterten Menge die Weltrevolution aus. Dazu sollte es nicht kommen, und auch die Machtergreifung der Bolschewiki erfolgt erst ein halbes Jahr später.

Merridale analysiert die Gründe für den Erfolg von Lenins Versprechen eines sofortigen Friedens bei der russischen Bevölkerung, während mächtige bürgerliche Gegenspieler wie der Minister für Auswärtige Angelegenheiten Pawel Miljukow vorerst noch spotteten: „Kein Bürger Russlands erachtet es für möglich, seine Friedensliebe kundzutun, indem er einem Feind, der sein Land verwüstet, Dienste leistet.“ Am Ende stehen die Vertreibung der provisorischen Regierung und die erfolgreiche Revolution, heute meist als Putsch tituliert. Tatsächlich handelt es sich um das folgenreichste politische Ereignis des 20. Jahrhunderts.

Ein Gutteil der Mitreisenden in die Revolution fiel später Stalins Terror zum Opfer. Den seit 1924 als Gegenstand eines bizarren Politkultes ausgestellten Leichnam Lenins nimmt Merridale zum Anlass für eine Diagnose des heutigen Russlands, das auch nach 100 Jahren nicht so recht weiß, wie es mit der Oktoberrevolution umgehen soll: „Lenin mag tot sein, aber er stellt eine persönliche Präsenz in Wladimir Putins Russland dar, das seinerseits ein Artefakt ist, unter dessen öliger Haut sich unergründliche Fäulnis verbirgt.“

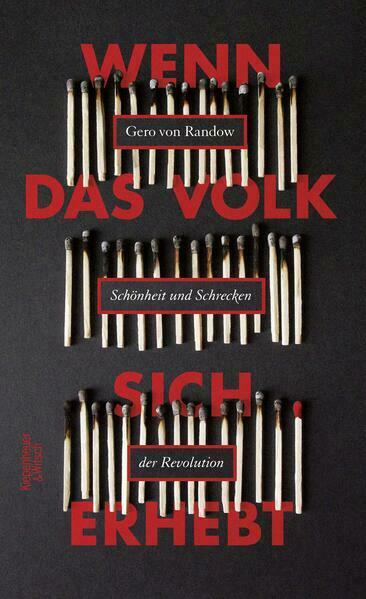

Linke Melancholiker

Der 68er Gero von Randow (Jahrgang 1953) spielt noch einmal Revolution. Schließlich „hat vor 100 Jahren, im Jahr 1917, die russische Oktoberrevolution gesiegt“. Sieht man vom Anlass des runden Datums und der zweifelhaften Selbststilisierung der Sowjetkommunisten als Befreiern der Menschheit ab, wozu der renommierte Zeit-Journalist eher wenig zu sagen hat, dann handelt es sich bei seinem Buch „Wenn das Volk sich erhebt“ um ein brauchbares Taschenbrevier zu den Begriffen Revolution und Revolutionär, biografische Einlassungen inklusive.

Es beginnt mit einem Potpourri erhabener Definitionen und Stimmungslagen. Georg Friedrich Wilhelm Hegel notierte über die Wirkungen der Französischen Revolution von 1789: „Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht, ein Enthusiasmus des Geistes hat die Welt durchschauert, als sei es zur wirklichen Versöhnung des Göttlichen mit der Welt nun erst gekommen.“ Nicht weniger pathetisch klangen die Kampfrufe 180 Jahre später, als Pariser Studenten im Mai 1968 den Versuch unternahmen, die Verhältnisse radikal zu verändern: Sätze wie „Strukturen gehen nicht auf die Straße“ oder „Revolutionen sind Feste oder sie sind es nicht“ stellen bis heute Seelenbalsam für linke Melancholiker dar. Wie die Revolution damals endete, ist bekannt – als Erinnerung.

Spotlightartig beschreibt von Randow die englische, amerikanische, französische und russische Revolution, die halbanarchistischen Räterepubliken nach dem Ersten Weltkrieg, Konterrevolutionen und diverse Aufstände bis zur maoistischen Kulturrevolution und zum deutschen „Sonderfall“ des Jahres 1989 und zum Arabischen Frühling der 2010er-Jahre.

Engagement und Ironie

Der interessanteste Teil des Buches, der rote Faden, der sich durch 300 Seiten zieht, ist das persönliche „Engagement“ des Autors, um diesen heute altertümlich anmutenden Ausdruck zu verwenden. „Wenn sich die Völker vom Joche selber befreien, kann keine Wohlfahrt gedeihen“, hieß es bei Friedrich Schiller, als er reaktionär wurde. Gero von Randow ist genau in diesen Momenten voller Interesse und gehobener Neugier. Die Ermordung des demonstrierenden Studenten Benno Ohnesorg im Juli 1967 ist der Auslöser seines bundesrepublikanischen Revolutionseifers.

„Ich war 14 Jahre alt und schockiert. Nur drei Jahre später sollte ich mich bereits als Kommunist verstehen.“ Es folgen linkes Sektierertum in den Reihen der DKP, Ernüchterung über Kadergenossen aus der DDR und den „real existierenden“ Sozialismus, verschwörerische Umtriebigkeiten mit dem ANC (dem marxistischen Afrikanischen Nationalkongress) und immer wiederkehrende Enttäuschungen: über die Revolution in Algerien, jene in Nicaragua, schließlich jene in Polen. Als der Generalsekretär der KPdSU Juri Andropow den rhetorischen Weltfrieden über das Ziel der Weltrevolution stellt, hat sich Randow längst abgewandt. Revolution, das bedeutet nur noch Brecht und Zitate von Bob Dylan.

Das höchst lebendige und stellenweise ironisch-selbstkritische Porträt der westdeutschen Linken wird ergänzt durch ein „Pantheon der Revolutionäre“, gleichsam die historischen Vor- und Spiegelbilder des „Engagements“ – von Georges Danton, Victor Serge, Erich Mühsam und Frantz Fanon bis zu persönlichen Bekanntschaften.

Kitsch oder Frivolität?

Im Fall der Demontage der Immer-noch-Popikone Che Guevara wird Gero von Randow nachgerade altersmilde: „Der Revolutionär als Vollstrecker der Zukunft an den Gegenwärtigen, das war Che Guevara, der tragische Berufsrevolutionär, der den Weg von der Menschenliebe zum Zynismus ging.“ Und gelinde gesagt befremdlich geraten schließlich die Ausführungen im vorletzten Kapitel, wenn die Frage nach den Millionen Opfern des Kommunismus („War es das wert?“) wie folgt traktiert wird: „Doch die Frage fußt ohnehin auf einer falsche Voraussetzung. Es ist ja nicht so, dass vor einer Revolution irgendein historisches Subjekt die Risiken wägt, kaltblütig die Opferzahlen vergleicht und schließlich (…) eine rationale Entscheidung trifft. Revolutionen sind Ereignisse. In ihnen verhält man sich, und das ist alles.“

An dieser Stelle wird klar, warum der Untertitel des Buches, „Schönheit und Schrecken“ nicht nur frivol klingt, sondern tatsächlich geschmäcklerisch ist. Dazu passt das Ende mit einem Blick auf den seit 1924 einbalsamierten Lenin im Mausoleum auf Moskaus Rotem Platz. Randow nennt die Mumie selbst „den erstaunlichsten Revolutionskitsch aller Zeiten“. Ein Buch zur Erinnerung an ihren jugendlichen Überschwang für ältere Semester und für solche, die trotz alledem Revolutionäre werden wollen.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: