Der Mann mit dem perfekten Alibi

Michael Omasta in FALTER 41/2023 vom 11.10.2023 (S. 26)

Unter den großen Filmemachern des frühen 20. Jahrhunderts ist er immer noch der größte Unbekannte: Georg Wilhelm Pabst, 1885 im böhmischen Raudnitz geboren, 1967 in Wien gestorben, dazwischen bei über 30 Filmen als Regisseur in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Italien und Österreich tätig.

Zu seiner Glanzzeit war er eine internationale Größe, ein "Don Quichotte des Films"(Hans Sahl). Schon in den 1920er-Jahren, zur Zeit des Stummfilms noch, hat er Greta Garbo groß herausgebracht; hat mit "Geheimnisse einer Seele" den ersten psychoanalytischen Film gedreht und mit "Die Büchse der Pandora" die US-amerikanische Schauspielerin Louise Brooks zum Fashion-Idol und berühmtesten Bubikopf aller Zeiten gemacht.

Auch den Übergang zum Tonfilm, den er mit Enthusiasmus begrüßte, meisterte er spielend. Pabst hatte ein Gespür für angesagte Stoffe. 1930 beispielsweise wollte er die "Traumnovelle" verfilmen. Deren Autor, Arthur Schnitzler, schrieb dazu in einem Brief, er stehe gerade mit einem "Abgesandten des Papst" in Verhandlung: eine Fehlschreibung, die nicht von ungefähr kommt, denn G.W. war wegen seiner politischen Gesinnung als der "rote Pabst" bekannt.

1930 zog er, der im Ersten Weltkrieg vier Jahre in französischer Gefangenschaft zugebracht hatte, mit "Westfront 1918" gegen den Militarismus zu Felde. Er verfilmte einen Roman des russischen Autors Ilja Ehrenburg und "Die 3-Groschen-Oper" von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Seine Bergwerkstragödie "Kameradschaft" schließlich war ein Plädoyer für internationale Solidarität und die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich.

Als zwei Jahre später die Nationalsozialisten an die Macht kamen, begann sich Pabsts Karriere einzutrüben. Er blieb in Paris, drehte unter deutlich bescheideneren Bedingungen, folgte im Herbst 1933 einer Einladung nach Hollywood, realisierte dort einen Film ("A Modern Hero") und kehrte im Mai 1936 nach Europa zurück: zuerst nach Frankreich, dann "heim ins Reich".

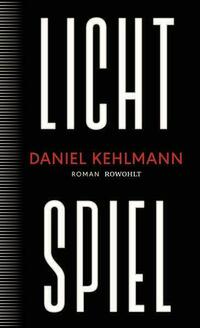

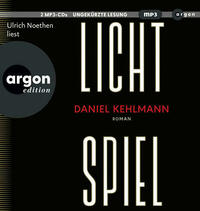

Dieser inversen Emigrationsgeschichte gilt das vorrangige Interesse des Schriftstellers Daniel Kehlmann, der den Filmemacher G.W. Pabst zur Hauptfigur seines neuen Romans gemacht hat. Um es gleich vorwegzunehmen: "Lichtspiel" (am 10.10. bei Hanser erschienen) ist ein wahrer Pageturner, die 470 Seiten reißt man an einem Wochenende gerne nieder.

Durch seine Rückkehr nach Österreich sollte der Filmemacher seinen künstlerischen Nachruf massiv beschädigen. Er saß, wenn man so will, in der Falle. 1939, bei Kriegsausbruch, befand er sich in der Steiermark, wo seine Familie nahe Leibnitz ein stattliches Anwesen ihr Eigen nannte. Pabst teilte sich den Besitz - Schloss Fünfturm (im Buch: Dreiturm) - mit der Familie seiner Schwester, einer verheirateten Broda; der nach London emigrierte Chemiker Engelbert und der spätere SP-Justizminister Christian Broda waren G.W.s Neffen.

Vor allem jedoch konnte Pabst nicht widerstehen, auch unter den Nazis weiterhin Filme zu machen. Sein Canossagang nach Berlin ist eine zentrale Passage im Roman, Kehlmann imaginiert das Propagandaministerium als labyrinthische Vorhölle, die Einladung zu Joseph Goebbels als einen wahren Albtraum.

"Der Minister lächelte. Seine Hände lagen flach auf der leeren Tischplatte. 'Der rote Pabst. () Sie sind hier, um Frieden und Vergebung zu erbitten.'"

Doch keine der Beteuerungen des Regisseurs, er sei schon aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr in der Lage, noch Filme zu machen, verfängt: "Das können Sie Ihrer Oma erzählen. Sie sind heim ins Reich gekommen. Sie wollen Filme machen. Keine politischen, sondern idealische Filme. Künstlerische Filme. Hehre Filme. Filme, die guten, tiefen, metaphysischen Menschen ans deutsche Herz gehen."

Nun ja. Bei den Filmen, die er während der NS-Zeit realisiert hat, konzentrierte sich Pabst wohlweislich auf historische Sujets. "Komödianten"(1941) ist ein Kostümfilm rund um Caroline Neuber, die legendäre Theaterprinzipalin des 18. Jahrhunderts. Und "Paracelsus" (1943) entstand im Nachhang des 400. Todestags dieses berühmten Heilkundigen des Spätmittelalters.

Um zu ermessen, wie unmöglich, ja schizophren die Produktionsumstände selbst bei solch einem politisch relativ unverfänglichen Film waren, muss man sich bloß vergegenwärtigen, dass Werner Krauß die Titelrolle darin verkörperte; derselbe Staatsschauspieler Krauß, der zwei Jahre vorher im antisemitischen Hetzfilm "Jud Süß" mitgewirkt hatte. Das Drehbuch zu "Paracelsus" wiederum stammte von Kurt Heuser, der die Mitarbeit an ebenjenem berüchtigten Machwerk abgelehnt hatte. Ein "historisches Nein" hat Marcel Reich-Ranicki dies später genannt. Denn es beweist, dass man sich als Künstler der menschenverachtenden NS-Propaganda auch verweigern konnte.

Doch es ist die Leerstelle in der Filmografie des Regisseurs, die zum Herzstück des Romans wird. Pabsts dritter NS-Film, "Der Fall Molander", die Geschichte einer falschen Stradivari, gilt - wie auch Wolfgang Liebeneiners gleichfalls noch 1944/45 in Prag gedrehte Komödie "Das Leben geht weiter" - als verloren. Die literarische Vorlage dazu stammt von einem stramm deutschen Autor namens Alfred Karrasch. Es lässt sich trefflich darüber spekulieren, ob der Verlust ein Glück oder Unglück ist. Ob sich Pabst damit ernsthaft kompromittiert hätte oder es sich dabei -wie der Protagonist des Romans überzeugt ist -eventuell um sein Meisterwerk handelte.

Kehlmann hat viel recherchiert und setzt bei seinem Roman, der in drei Abschnitte - "Draußen","Drinnen","Danach" - unterteilt ist, auf eine Art multiperspektivisches Erzählen. Neben erfundenen Charakteren stehen reale, viele mit ihrem richtigen Namen, andere mit spielerisch variiertem (aus Pabsts Mutter Ella wird Erika, aus dem Sohn Peter Jakob). Ort, Zeit und Perspektive wechseln von Kapitel zu Kapitel, wodurch sich jedes Mal zusätzlich neue Spannung aufbaut.

Am besten funktioniert das mit den Ich-Erzählern, deren es hier gleich zwei gibt. Der eine, Franz Wilzek, ehemaliger Assistent von Pabst und mittlerweile im Altersheim, ist fiktiv; dem anderen, Rupert Wooster, liegt mit dem britischen Populärschriftsteller P.G. Wodehouse, der als deutscher Gefangener während des Kriegs in Berlin für den Nazi-Rundfunk schrieb, eine reale Persönlichkeit zugrunde.

Der demente Wilzek ist es auch, mit dem man als Leser mitten ins Geschehen hineingestoßen wird. Im TV-Studio wartet Heinz Conrads, in den 1970ern omnipräsent im hiesigen Radio und Fernsehen, wo der Franzl live auf Sendung "ein paar von den alten schönen Geschichten" erzählen soll. Der verwirrte alte Herr jedoch schafft es selbst im wiederholten Anlauf nicht, die Anekdote von Peter Alexander, dem Textlernen und den Pferden zu Ende zu erzählen. Nur in einem Punkt ist er vollkommen klar -als die Sprache auf "Der Fall Molander" kommt und er dem Moderator zu widersprechen wagt: Der sei geplant, aber nie gedreht worden.

Conrads stockt, die Sendung ist für ihn ruiniert. Wutentbrannt verabschiedet er Wilzek ("Kriech in dein Scheißloch und verreck") und feuert seinen jungen Redakteur, einen gewissen Rosenkranz, der ihm die ganze Sache eingebrockt hat. Dieser freilich kennt die Entstehungsgeschichte des sehr wohl gedrehten Films: "Mein Vater war dabei. () Bei den Statisten. Im Konzertsaal." Damit sind bereits auf den ersten 20 Seiten alle relevanten Fährten gelegt.

Aus dem Wien von 1978 springt der Roman zurück in die mittleren 1930er-Jahre. "Will Pabst, der größte Regisseur Europas", befindet sich in Hollywood. Und verzweifelt langsam. Man hat ihm ein Melodram zu drehen gegeben, das nur ein Flop werden konnte. Er sucht berühmte Freunde auf, unter anderem Greta, die ihm so viel zu verdanken hat, schlägt ihr sein Herzensprojekt vor, eine Parabel auf den Zivilisationsbruch durch Krieg, doch die Göttliche lehnt ab: "Es ist ein Film für Ensemble. Ein Pabst-Film. Kein Garbo-Film."

Und so tritt er 1936, nach zweieinhalb verschwendeten Jahren an der Westküste, die Überfahrt nach Frankreich an.

Das moralische Zentrum des Romans wird personifiziert von Gertrude Pabst, der Ehefrau G.W.s. Ihr begegnet man im Buch auf der Party eines jungen Filmemachers aus Wien, des künftigen vierfachen Oscar-Preisträgers Fred Zinnemann. Aus ihren Worten klingt Resignation durch: "Ich wollte einmal Schauspielerin werden. Und vieles andere. Dann habe ich geheiratet. Einen Regisseur." Vielleicht ahnt Trude da bereits, dass es in Europa bald wieder Krieg geben wird. Oder vielleicht hat sie ja auch nur keine Lust auf die Steiermark -schon gar nicht darauf, G.W.s kränkelnde Mutter dort zu besuchen. (An späterer Stelle lässt Kehlmann sich die Gelegenheit für einen typischen Schwiegermutterwitz nicht entgehen. "Du warst so ein guter Junge", lässt er Erika Pabst dann sagen, "bevor du geheiratet hast.")

Leider ist der Gastgeber als eitler Wendehals ziemlich verzeichnet. Fred redet auf die praktisch veranlagte Trude ein, G.W. dabei zu helfen, die hiesigen Regeln des Spiels zu lernen. "Er trägt den ganzen Ballast der Alten Welt mit sich. Aber das ist ein Missverständnis. Hollywood, das sind nicht die anderen, das sind jetzt wir! Siodmak, Preminger, Lubitsch, Joe May, ich. Und Pabst eben auch, wenn er es richtig anstellt." Da geht das Historisch-Imaginäre mit dem Autor durch, und plötzlich stimmt gar nichts mehr. Otto Preminger fing zu der Zeit gerade mit seinen ersten Billigfilmchen an; Joe May brachte in Hollywood nie wirklich einen Fuß auf den Boden, und Robert Siodmak arbeitete bis 1939 erfolgreich in Frankreich. Den Kurzfilm-Oscar, den Zinnemann hier angeblich im Regal hat, kassierte wie immer der Produzent - allerdings erst drei Jahre nachdem das Ehepaar Pabst wieder nach Europa zurückgekehrt war.

Schlüssiger, viel überzeugender ist der mittlere Abschnitt des Romans -"Drinnen" - gelungen. Vom Zeitpunkt der Rückkehr an ist G.W. Pabst nicht mehr Herr seines Schicksals. Oder doch? Pabst war gewiss kein Nationalsozialist, mitgespielt hat er aber. Unter anderem als Schauspielregisseur bei "Tiefland", für den sich Leni Riefenstahl 1941 die Statisterie aus dem berüchtigten "Zigeunerlager" Maxglan bei Salzburg kommen ließ. Es spricht für Pabst, dass er die Nazisse, mit der er beim Bergfilm "Die weiße Hölle vom Piz Palü" (1929) gearbeitet hatte, für schauspielerisch immer noch talentfrei hielt. "Ich litt unter seiner despotischen Regie so stark", heißt es dazu in Riefenstahls Memoiren, "dass ich kaum noch spielen konnte."

Tatsächlich wurden Pabst vom NS-Regime enorme Mittel gewährt, damit er seine Arbeit machen konnte. Es bleibt Trude überlassen, ihm die entscheidende Frage zu stellen: "Bevor das passiert ist, wolltest du wirklich zurück nach Hollywood? Zu den Produzenten, die nicht wissen, wer Pabst ist "

Geht es nach dem Roman, stürzt er sich wie besessen ins Künstlertum. Das kulminiert 1944 beim Dreh von "Der Fall Molander" in Prag (Pabst, hier Jahre vor Godard: "Wir werden ständig Achsensprünge machen. Absichtlich!"), der näher rückenden Front und der atemlosen Flucht aus der Stadt. Im Lauf dieser furiosen, brillant ausgeführten Passage gerät der Regisseur quasi an den Rand eines Multiversums, in dem Realität zu Film wird und er seinem Assistenten Franz Wilzek und sich selbst Szenenanweisungen gibt: "So viel leeres Trotten, das konnte man besser machen!" Oder: "'Nicht nach links!', rief Pabst.'Warum nicht? Links ist der Bahnhof!' 'Weil es nicht stimmt', sagte Pabst. 'In der letzten Einstellung sind wir von rechts nach links. Wenn wir jetzt die andere Richtung Das geht nicht!'"

Nach dem Krieg fand G. W. Pabst, obwohl er noch etliche Filme drehte, nie wieder zu alter Größe. Kehlmann zeichnet ihn als durch den Verlust seines "Meisterwerks" gebrochenen Mann. Real hatte es gewiss auch mit seinem fortschreitenden Alter - 1945 war er 60 -, mit den rapide sich verengenden Möglichkeiten des Filmemachens und dem Vertrauensverlust bei vielen alten Freunden zu tun.

Symptomatisch dafür ist die Haltung der Filmkritikerin Lotte H. Eisner, die gut mit Pabst bekannt war, den Krieg in Frankreich im Untergrund überlebt hatte und den Regisseur 1946 in Wien aufsuchte: "Ich erinnere mich, dass ich recht widerwillig hinging. Pabst kam mir mit ausgestreckten Armen entgegen. Ich sagte:'G.W., ich komme nicht als alte Freundin, sondern als Gesandte der Cinémathèque Francaise.'"

Sodann, schreibt Eisner, versuchte er sie davon zu überzeugen, wie übel das Schicksal ihm mitgespielt und die Diktatur ihn keineswegs korrumpiert hatte. "Er zeigte mir die Fahrscheine für die Passage seiner Familie nach Amerika. Als er sich beim Heben einer Kiste verletzte, konnte er die Reise nicht antreten -hier zeigte er mir die Krankenhausrechnung für seine Operation. Ich erwiderte sehr ungehalten, dass in den Geschichten von Edgar Wallace (Brecht hatte mir beigebracht, sie zur Entspannung zu lesen) am Ende immer der Mann mit dem perfekten Alibi schuldig war "

Das Bild, das Kehlmanns Roman von G.W. Pabst, diesem Titanen der Filmregie, zeichnet, ist deutlich großzügiger, ambivalenter - seine Schlusspointe, die hier nicht verraten wird, nur umso bitterer.