Sankt Peter verlässt die Niemandsbucht

Klaus Nüchtern in FALTER 46/2017 vom 15.11.2017 (S. 34)

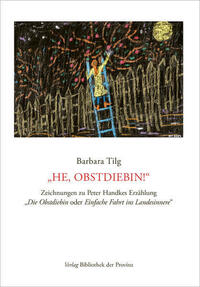

Der Rezensent folgt Peter Handkes „Obstdiebin“, bis es ihn aus der Kurve trägt

Bis da einer bei der Haustür draußen ist und beim Gartentürl, sind schon 60 Seiten weg“, hat Thomas Bernhard einmal angemerkt, und Peter Handke, dem das giftige Bonmot galt, hat es sich offenbar zu Herzen genommen: In seinem jüngsten, recht umfangreichen, aber eben nicht als „Roman“ ausgewiesenen Opus „Die Obstdiebin“ erreicht er das Gartentor schon auf Seite 38 und sperrt dieses ab, wobei ihm der verrostete Schlüssel abbricht.

Dergleichen Missgeschicke säumen die Wege des Ich-Erzählers, dem gleich im ersten Satz von einer Biene in den Fuß gestochen wird, und der dies freilich gelassen zum Anlass nimmt, um „an dem Stich-Tag damals“ zunächst nach Paris und von dort in tendenziell nördlicher Richtung zu einer umwegreichen Reise aufzubrechen.

Die „einfache Fahrt ins Landesinnere“ erweist sich – wie könnte es anders sein bei diesem Autor? – als eine Schule des Gehens und Sehens, als ein beherzt angetretenes Unterfangen, das aber stets von einem Misslingen gefährdet scheint.

Für Menschen, die nicht Peter Handke sind, ist mitunter schwer einzusehen, von wannen dieses Unheil droht. Nicht nur so schlichte Selbstbemeisterungstechniken wie Sockenanziehen oder Schuhebinden werden dem Mann dank der Tücke des Objekts zum Problem, vielmehr scheint hinter jeder alltäglichen Verrichtung das Scheitern zu lauern, sie sei so simpel, wie sie wolle: „,Stümper!‘ war die am häufigsten mir in den Sinn kommende Selbstanrede.“ Zugleich scheut der Autor die Routine wie der Teufel das Weihwasser, und stets setzt er seine Hoffnung darauf, jeder Handgriff und Fußtritt möge erstmals glücken – quasi post-stümperisch, aber prä-routiniert.

Es ist ein nicht ganz unkompliziertes Programm, das sich der Geher und Seher selbst auferlegt hat. Unverstellt will er die Dinge schauen, aber zugleich ist Handke Kantianer genug, um zu wissen, dass „alles Mannigfaltige der Anschauung eine notwendige Beziehung (hat) auf das: Ich denke, in demselben Subjekt, darin dieses Mannigfaltige angetroffen wird“ („Kritik der reinen Vernunft“).

Dem sehenden Dichter sitzt daher immer auch ein Denker auf der Schulter, der sich den Kopf darüber zerbricht, ob es auch das richtige Sehen (Gehen, Greifen, Grüßen …) ist. Greift der Dichter etwa „im Gehen, ohne stehenzubleiben, durch einen Zaun“, um einen der selbst „in Frankreich, dem Land der mannigfaltigsten Apfelsorten, so seltenen Frühäpfel“ zu pflücken, wirft das sofort die Frage auf, wie es die Titelheldin angestellt hätte: „Der Griff durch den Zaun wäre nicht verstohlen geschehen, hätte nichts Diebisches, nichts – Langfingriges gehabt. Anders als ich hätte sie den Apfel nicht gleich irgendwo verschwinden lassen. Anders als ich wäre diese Obstdiebin nach vollbrachter Tat nicht schneller weitergegangen. Sondern? Lasst uns sehen.“

Dieser Adhortativ ist ein typisch Handke’scher Kniff und Kunstgriff: Er soll einerseits apperzeptive Offenheit suggerieren und appelliert andererseits an einen höheren, nicht vom Autor selbst gestifteten Sinn. Es ist kein Zufall, dass dieser in Zitaten, Mottos und Verweisen ständig auf vormoderne Formen des Erzählens anspielt: auf Mythen und Legenden, aufs Märchen, vor allem aber auf das mittelalterliche Epos und den Ritterroman.

Der Autor selbst will nicht Ursprung, sondern Medium der Geschichten sein, in die er Begebenheiten zu flechten trachtet, „die nicht bloß überliefernswert sind, sondern nach Weitererzählen und Weitergeben förmlich rufen und schreien, über gleichwelche Völker-, Landes- wie Kontinentalgrenzen hinausgehen“. Genau darin liegt auch sein erzählerisches Ethos. Es ist eines der Egalität und der einen Welt.

Man muss Sankt Peter gegen Teufelchen Thomas ein bisschen in Schutz nehmen. Auf dem Weg zum Gartentürl entdeckt der Mann doch so einiges – und dahinter erst recht. Niemand weiß über die zwischenmenschlichen Implikationen des Beharkens von Schotterstraßen so ergreifend zu schreiben wie er, niemand jene Orte schöner zu besingen, an denen sich Fuchs und Cineplexx „Gute Nacht!“ sagen.

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Handke, dabei zugegebenermaßen auf Meeresniveau beginnend, sogar so etwas wie Humor erarbeitet. Die Episode im Zug von Chars nach Lavilletertre (S. 110ff.), in der der ewige Grantler – „sonore Fotzen und schrille Arschlöcher“ – seine misanthropischen und misogynen Anwandlungen in eine Epiphanie der friedlichen Zufallsgemeinschaft transformiert, ist nicht nur rührend, sondern auch komisch.

Je stärker der Erzähler von sich absieht, um der mysteriösen Obstdiebin (Vorname: Alexia oder Alicia) zu folgen, umso anstrengender wird die Reise für die Leser. Kein Kieselstein und kein Eichenblatt bleibt unbesehen, zugleich wird diese immer halt- und zielloser werdende Zeigefreudigkeit von einer Bedeutungshuberei bizarren Ausmaßes begleitet, poppen neue Figuren und Viecher in sinnschweren Konstellationen auf, rauschen dem Erzähler die Landschaftsassoziationen und Wahrnehmungsimperative – „Ausschauhalten, ewiges, ja! Aber Schluss mit dem Suchen“ –, im Fastforward-Modus durch die Rübe.

Nachdem der fünfseitige Monolog über einen Selbstmörder – O-Ton Handke: „Danke für das Referat, junger Mann“ – von einem fünfseitigen Laberflash eines alten Mannes über das korrekte Öffnen wilder Haselnüsse abgelöst worden ist, beschließt der Rezensent auf Seite 337, die Obstdiebin und den sie begleitenden Pizzaboten namens Valter alleine weiterziehen zu lassen. Die ersten 200 Seiten von Peter Handkes Reisebericht aber kann er wärmstens empfehlen.