Die drei Körper der Königin

Kirstin Breitenfellner in FALTER 11/2017 vom 15.03.2017 (S. 38)

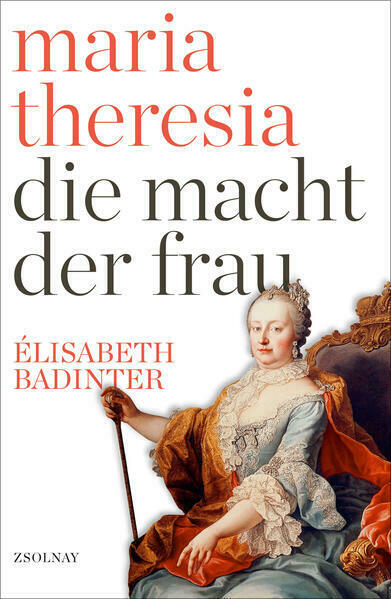

Geschichte: Élisabeth Badinter denkt zum 300. Geburtstag Maria Theresias über deren weibliche Macht nach

Maria Theresia, am 13. Mai 1717, also vor genau 300 Jahren geboren, war eine Frau der Superlative. Sie erlangte mit nur 23 Jahren die absolute Macht, die sie souverän ausübte, obwohl sie von ihrem Vater, Kaiser Karl VI., in keiner Weise darauf vorbereitet worden war. Trotz der offiziellen Mitregentschaft ihres Ehemanns Franz I. Stephan führte sie die Regierungsgeschäfte alleine und bekam währenddessen 16 Kinder.

Sie war schön, charmant, willensstark und prinzipientreu, eine gute Strategin, herrschte über weite Gebiete vom Norden bis in den Süden Europas und zählt zu den prägenden Monarchinnen des aufgeklärten Absolutismus. Und sie hatte mit Problemen zu kämpfen, die Frauen aus dem 21. Jahrhundert nur allzu gut kennen: der Vereinbarkeit von Ehe, Kindern und Karriere.

Können wir heute noch etwas aus ihrer Biografie lernen? Diese Frage stellte sich die französische Feministin Élisabeth Badinter, Jahrgang 1944 (siehe auch das Interview in der Feminismusbeilage zu Falter 10/17). Sie war aufgrund des Briefwechsels Maria Theresias mit ihrer Tochter Marie Antoinette auf die Regentin des Hauses Habsburg gestoßen. Aufgrund ihrer feministischen Perspektive legt Badinter mit „Maria Theresia. Die Macht der Frau“ keine „Herrscherinnenbiografie in der üblichen Form“ vor, sondern eine Studie, die zu begreifen versucht, wie Maria Theresia ihre unterschiedliche Rollen zu vereinbaren wusste.

Badinter legt den Fokus auf die Regentin und stellt deren Kriege in den Vordergrund. Trotzdem stutzt sie Maria Theresia nicht zu einer Feministin avant la lettre zurecht. Das macht ihr Buch nicht nur spannend, sondern auch aktuell. Sowohl die Reformen Maria Theresias – wie die Einführung der allgemeinen Schulpflicht, die Aufhebung der Leibeigenschaft, die Abschaffung der Folter und Verwaltungsreformen – als auch die Schattenseiten ihrer Herrschaft wie religiöse Intoleranz und Judenverfolgung bleiben außen vor. Und erstaunlicherweise wird auch die Beziehung zu ihren elf Töchtern ausgeblendet. Die emanzipierte Regentin erzog diese nämlich als gottesfürchtige und fügsame Gattinnen und nahm in Kauf, sie mit ihrer berühmt-berüchtigten Heiratspolitik unglücklich zu machen. Eine Ausnahme machte sie nur bei ihrer Lieblingstochter Marie Christine.

Maria Theresia hat die Macht geerbt und nicht, wie heutige Politikerinnen, durch eine lange Karriere erwerben müssen. Sie hat ihr Land über vier Jahrzehnte regiert und deswegen auch in gewisser Weise „verkörpert“. Um diesen Umstand zu beschreiben, erweitert Badinter die Theorie des Mediävisten Ernst Kantorowicz über die zwei Körper des Königs und spricht von den drei Körpern der Königin: dem natürlichen, sterblichen Körper der Frau, dem symbolischen, unsterblichen Körper der Herrscherin und dem mütterlichen Körper, der die Abstammungslinie fortführt.

Maria Theresia musste drei widersprüchliche Rollen ausfüllen: als loyale Gattin eines geliebten, jedoch flatterhaften Ehemanns, die alles tat, um diesen zu unterstützen, auch gegen ihre eigenen Interessen; als Mutter von 16 Kindern, um deren Erziehung sie sich selbst (wenn auch nicht alleine) kümmerte und mit denen sie intensive Beziehungen führte; und als Herrscherin über ein riesiges Reich – „eine Herausforderung, mit der kein männlicher Herrscher und nur wenige ihresgleichen konfrontiert wurden“.

Viele Herrscherinnen haben sich die Strategien der Macht von ihren berühmten Vätern abgeschaut. Badinter erwähnt aus dem 20. Jahrhundert etwa Margaret Thatcher oder Indira Gandhi. Maria Theresia hingegen hatte zwar Respekt vor ihrem Vater, aber keine Bewunderung für ihn. Sie hat ihn, seine Entscheidungen und seinen Regierungsstil sogar scharf verurteilt.

„Ihr Verlangen nach Macht dürfte sich eher auf die – von mächtigen Frauen geprägte – mütterliche Linie sowie auf ihre eigene Charakterstärke zurückführen lassen“, stellt Badinter fest und porträtiert drei Maria Theresia nahe stehende Frauen, in denen diese „Identifikationsmodelle für das Streben nach Macht und die Kunst der Machtausübung“ finden konnte: die Großmutter Christine Luise von Oettingen-Oettingen, die Mutter Elisabeth Christine und die „Mutter des Herzens“ Charlotte von Fuchs.

Bis zu Maria Theresia war Mutterschaft das größte Hindernis für weibliche Herrschaft, weil eine Frau, wie es hieß, zu sehr mit der Reproduktion befasst sei und nicht selbst das Heer anführen konnte. Maria Theresia deutete die Rolle des Souveräns als strengen Vaters um in jene einer gütigen Mutter des Vaterlandes und machte damit aus ihrer „weiblichen Schwäche“ das oberste Prinzip ihres Regierens.

Sie wechselte aber auch gekonnt zwischen Weiblichkeit und Virilität. Etwa bei ihrer perfekt inszenierten Krönung zum „König von Ungarn“, wo sie als „Frau mit dem Schwert“ auftritt, um kurze Zeit später zur „Mutter in Tränen“ zu wechseln, um die Unterstützung der Ungarn im Krieg gegen Friedrich II. zu erlangen.

Die Verschränkung von Privatem und Öffentlichem nennt Badinter nicht nur „das wesentliche Merkmal des Lebens und des Regierungsstils Maria Theresias“. Sie stellt auch die Frage, ob es nicht vielleicht sogar das „Spezifikum jeder weiblichen Macht“ sein könnte.

„Selbst wenn sie mit zunehmendem Alter einen manchmal absurden Starrsinn an den Tag legen wird, eine beschränkte und autoritäre Gesinnung, bewahrt sie sich bis zum Schluss eine gewisse Fähigkeit zur Selbstkritik.“

Maria Theresia genoss die Macht, ließ sie sich aber nicht zu Kopfe steigen – und wollte sie bis zum Schluss nicht abgeben. Mit der Unterzeichnung des Friedens von Teschen 1779 gegen den Willen ihres Sohnes und Mitregenten Joseph II., den sie damit degradierte und düpierte, siegte ein weiteres Mal die Herrscherin über die Mutter.

Ein Bezugspunkt in der Geschichte der Frauen

Kirstin Breitenfellner in FALTER 10/2017 vom 08.03.2017 (S. 9)

Élisabeth Badinter über Maria Theresia, Angela Merkel, Hillary Clinton und die Frage der weiblichen Macht

Élisabeth Badinter gehört zu den führenden französischen Feministinnen in der Nachfolge Simone de Beauvoirs. Zu ihren Themenschwerpunkten gehören Geschichte, Philosophie und Soziologie der Frau. Der Briefwechsel Maria Theresias mit ihrer Tochter Marie Antoinette war für Badinter Anlass, sich mit der Regentin des Hauses Habsburg auseinanderzusetzen. Ihre 2016 erschienene Studie liegt nun in deutscher Übersetzung, „Maria Theresia. Die Macht der Frau“, vor.

Ihrem universalistischen Ansatz folgend, geht Badinter von der grundsätzlichen Gleichheit der Geschlechter aus. Umso spannender ist es, dass sie hier nach den Spezifika weiblicher Macht fragt. Badinter legt keine „Herrscherinnenbiografie der üblichen Form“ vor, sondern versucht zu begreifen, wie Maria Theresia ihre unterschiedlichen Rollen miteinander in Einklang bringen konnte, und lotet dabei Stärken und Schwächen, Siege und Niederlagen aus.

Errungenschaften Maria Theresias wie die Einführung der allgemeinen Schulpflicht, die Aufhebung der Leibeigenschaft, die Abschaffung der Folter und die Verwaltungsreformen als auch die Schattenseiten ihrer Herrschaft wie die religiöse Intoleranz und Judenverfolgung bleiben ausgespart, auch die Beziehung zu ihren Töchtern, die sie für machtpolitische Zwecke instrumentalisierte, wird nicht thematisiert.

Badinter legt den Fokus auf die Kriege, die die Regentin führte. Doch stutzt sie Maria Theresia nicht zu einer Feministin avant la lettre zurecht. Das macht ihr Buch nicht nur spannend, sondern auch aktuell.

Maria Theresia hatte die Macht geerbt und nicht, wie heutige Politikerinnen, erkämpfen müssen. Doch war sie mit ähnlichen Problemen konfrontiert, etwa damit, dass weibliche Macht immer mit dem Körper zu tun hat. Diesem Umstand hat Maria Theresia souverän Rechnung getragen (siehe Porträt S. 6).

Was lässt sich aus ihrer Biografie für heutige Politikerinnen lernen? Wie haben sich die Anforderungen, Ehe, Familie und Karriere unter einen Hut bringen zu müssen, verändert? Und gibt es so etwas wie weibliche Macht überhaupt?

Darüber sprach der Falter mit der französischen Philosophin.

Falter: Madame Badinter, Sie schreiben, dass die Verschränkung von Privatem und Öffentlichem, wie sie bei Maria Theresia erstmals zutage trat, ein Spezifikum jeder weiblichen Macht sein könnte. Was meinen Sie damit?

Élisabeth Badinter: Maria Theresia ist die einzige absolute Herrscherin, die mit der Notwendigkeit konfrontiert war, mit einem dreifachen Status umzugehen: liebende Ehefrau, die auf das Image ihres Mannes achtet, Mutter von 16 Kindern, deren Haupterzieherin sie war, und über 40 Jahre Landesmutter und Herrscherin eines riesiges Imperiums. Sie musste beinahe gleichzeitig einer beängstigenden Niederkunft und katastrophalen militärischen Niederlagen die Stirn bieten. Auch heute müssen Frauen, die Karriere machen, Ehefrauen und Mütter sind, mit diesem dreifachen Status, den Männer nicht kennen, jonglieren.

Was bedeutet diese Verschränkung von Privatem und Öffentlichem im Medienzeitalter und für heutige Politikerinnen?

Badinter: Politikerinnen in Demokratien erben die Macht nicht mehr von ihrem Vater. Sie müssen sie erobern, müssen kämpfen, um sie zu erlangen. Manche, wie die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, schaffen es, ihr privates Leben als Mutter mit der Ausübung von Macht zu vereinen. Aber viele gelangen erst an die Macht, wenn ihre Kinder schon groß sind. Das tägliche Managen des Privatlebens fällt dann viel weniger ins Gewicht.

Macht es heute noch einen Unterschied, ob eine mächtige Frau Kinder hat oder nicht? Hillary Clinton ist Mutter, Angela Merkel nicht ...

Badinter: Heutzutage haben mächtige Frauen generell wenige oder gar keine Kinder. Die Macht ist das Ergebnis einer langen Karriere. Theresa May und Angela Merkel haben keine Kinder. Hillary Clinton hat nur eine Tochter, die heute erwachsen ist. Da ist es natürlich viel leichter, Karriere zu machen, als wenn man Mutter von 16 Kindern ist.

Maria Theresia konnte zuhören, hatte für die Meinung anderer ein offenes Ohr, auch wenn sie dann selbst entschied. Dasselbe wird auch Angela Merkel nachgesagt. Regiert Angela Merkel weiblich? Und führt Marine Le Pen anders als ihr Vater?

Badinter: Ich glaube nicht, dass es eine typisch weiblichen Eigenschaft ist, sich die Meinung anderer anzuhören, bevor eine Entscheidung getroffen wird, und auch nicht, dass der Autoritarismus eine rein männliche Sache ist. Jedes menschliche Wesen ist eine sehr persönliche Mischung aus weiblichen und männlichen Anteilen.

Können Frauen beim Regieren auch Vorteile haben, wenn es ihnen wie Maria Theresia gelingt, zwischen „weiblichem“ und „männlichem“ Stil zu wechseln?

Badinter: Heute sind Frauen, die politische oder ökonomische Macht anstreben, gezwungen, eine gewisse geschlechtlich neutrale Haltung einzunehmen, um ernst genommen und respektiert zu werden. Gefühle zu zeigen, wie Maria Theresia vor den Ungarn, oder sich verführerisch zu geben hätte die schlimmsten Folgen, denn das jahrtausendealte männliche Modell der Macht hat die Gemüter imprägniert. Trotzdem zeigte sich jeder gerührt über die Tränen Barack Obamas, der damit seine feminine Seite zeigte. Deswegen glaube ich, dass das Frauen auch bald erlaubt sein wird.

Hillary Clinton wurde ja – von Kommentatoren unterschiedlicher politischer Couleur – vor allem vorgeworfen, nicht warmherzig und emotional genug zu sein. Befinden sich Politikerinnen da in einem Dilemma? Sie versuchen, seriös zu wirken und sich durchzusetzen – und werden gerade deswegen nicht geliebt?

Badinter: Ich glaube nicht, dass es da ein Dilemma gibt. Betrachten Sie Angela Merkel, die Mutti genannt wird. Sie ist die am meisten respektierte Politikerin Europas.

Ist Hillary Clinton bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl an ihrer Politik gescheitert oder an ihrem Geschlecht?

Badinter: Ich glaube nicht, dass Hillary Clinton am Machismus gescheitert ist. Sie wurde einhellig als die kompetenteste und erfahrenste aller Kandidaten anerkannt und ihr Kontrahent als der am wenigsten kompetente von allen. Ich glaube, dass sie aus politischen und aus persönlichen Gründen verloren hat: wegen des Wunsches eines Teils der Amerikaner, mit dem „Establishment“ Schluss zu machen, sei es zu Recht oder zu Unrecht, weil es sich nicht genug um die Ärmsten und Schwächsten kümmerte. Außerdem sahen die Clintons, nach den Bushs, ein bisschen zu sehr nach einem Monopol der Macht im Club der mächtigen und reichen Familien aus.

Aber warum haben dann die Wähler ein anderes Mitglied einer reichen Familie gewählt, Donald Trump?

Badinter: Weil er zu einem Teil der Amerikaner gesprochen hat, den die Demokraten vernachlässigt haben.

Bedeutet die Wahl von Donald Trump einen Backlash, statt einer kompetenten Frau wurde ein haltloser, emotionaler Mann gewählt, dessen Frau sich von der Politik fernhält? Fürchten oder sehen Sie, dass das auch auf Europa abfärbt?

Badinter: Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber es scheint mir, als ob die europäischen Populisten, vor denen wir uns fürchten, ein bisschen mehr politische Subtilität beweisen, wie etwa Marine Le Pen. Das macht sie umso gefährlicher.

Ihre Vorstellungen darüber, was weiblich und männlich bedeutet, beeinflussen die Wähler von Politikerinnen und Politikern. Aber gibt es überhaupt so etwas wie „weibliche“ und „männliche“ Macht?

Badinter: Die Ausübung von Macht hat kein Geschlecht, was hingegen geschlechtlich differenziert ist, ist die Situation der Frauen, die sich von der der Männer deutlich unterscheidet.

Können heutige Politikerinnen etwas von Maria Theresia lernen? Oder sind die beiden Situationen nicht mehr vergleichbar?

Badinter: Man kann die Situation Maria Theresias nicht mit jener von Frauen vergleichen, die heute versuchen, die Macht zu erobern. Aber man kann feststellen, dass sie die Erste war, die, 250 Jahre vor uns, mit der Notwendigkeit konfrontiert war, den dreifachen Status von Ehefrau, Mutter und „Berufstätige“ in Einklang zu bringen, was nicht ohne Schwierigkeiten und Spannungen abgeht. In diesem Sinne ist Maria Theresia ein wertvoller Bezugspunkt in der Geschichte der Frauen.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: