Zwischen Bierzelt und Boutique

Klaus Nüchtern in FALTER 41/2012 vom 10.10.2012 (S. 9)

Anna Weidenholzers Provinzroman "Der Winter tut den Fischen gut" punktet mit Ernsthaftigkeit und Humor

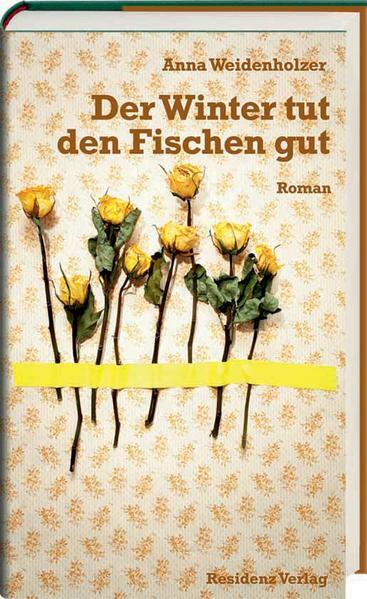

Auf dem Cover sind acht verdorrte gelbe Rosen zu sehen, die mit Klebeband an der Wand fixiert wurden. Die Blümchentapete dahinter war vielleicht in den Tiefen des vergangenen Jahrhunderts einmal Dernier Cri.

Schon der Umschlag deutet an, dass hier kein Blasmusikpop gespielt wird. Die Provinz, in der dieser Roman spielt, hat nichts Putziges, sondern ist bloß auf eine etwas fade Art normal. Es gibt Bierzelte und Boutiquen, Kfz-Werkstätten und Geisterbahnen, Coca-Cola und Rindfleisch aus dem Kelomat.

Dass sich eine Autorin, die 1984 in Linz das Licht der Welt erblickt hat, für diese Welt und deren Bewohner interessiert, ist keineswegs selbstverständlich. Ist die nicht viel zu jung, um all das aus eigener Anschauung erlebt zu haben?! Die Frage drängt sich auf, führt aber nicht weit. Schließlich wird literarische Authentizität nicht durch Selbsterlebtes verbürgt, sondern durch die Erzählweise hergestellt, deren sich die Verfasserin befleißigt. Und da beweist Anna Weidenholzer doch, dass sie ziemlich genau weiß, was sie tut.

Gewiss, das behäbige Erzähltempo des ziemlich handlungsarmen Romans ist etwas gewöhnungsbedürftig, und die von Verlagskollegen Peter Henisch als "einfühlsam und behutsam" gepriesene Schreibweise der Autorin ist mitunter von einer Umständlich- und Ausführlichkeit, die sich nicht an jeder Stelle auf die verlangsamte Wahrnehmung der Protagonisten berufen wird können: "Dimmt man das Licht, wird es dunkler und dunkler, bis es ganz verschwindet." Nun ja, das ist in etwa das, was mit dem Verb "dimmen" gemeint ist. Andererseits manifestiert sich in dieser unscheinbaren Handlung die ganze Ödnis eines Alltags, der für die Protagonistin Maria noch um einiges bedrückender geworden sein muss, seitdem sie zunächst ihren Mann und dann auch noch ihre Arbeit verloren hat.

Besagte Maria ist zu Beginn des Romans 48 und wird am Ende 17 sein. Erzählt wird also im Krebsgang und über einen Zeitraum von mehr als drei Jahrzehnten hinweg, wobei die Zeitsprünge zum Schluss hin immer größer werden. Die einzelnen Kapitel sind natürlich für sich sehr wohl chronologisch erzählt, weswegen sich auch kein so drastischer Verfremdungseffekt einstellt, wie wenn man einen Film verkehrt herum abspielt. Aber der ruckelnde Rückwärtsgang sorgt doch dafür, dass sich der Leser verstärkt die Frage stellt, ob das, was in Marias Leben aufeinanderfolgt, auch schon höhere Folgerichtigkeit reklamieren kann. Was ist hier alles schiefgelaufen? Welche anderen Möglichkeiten wären offengestanden? Was hätte schlimmer oder besser kommen können?

Eine Qualität des Romans besteht fraglos darin, dass er die Antworten schuldig bleibt. Frühe Witwenschaft (der um zehn Jahre ältere Walter steht erst auf Seite 177 wieder von den Toten auf) und die als einvernehmliche Kündigung getarnte Entlassung – "freuen Sie sich, es ist nicht selbstverständlich, in diesem Alter noch die Möglichkeit zu bekommen, sein Leben neu zu gestalten" – bringen ein Leben in lähmender Latenz mit sich. Mühsam muss es sich Maria in handhabbare Zeiteinheiten portionieren, um der Regellosigkeit eines unstrukturierten Alltags zu entkommen: "Es ist elf Uhr zweiundvierzig, als Maria ihr Frühstück beendet. Sie hat noch achtzehn Minuten, bis Frau Stefanie fragen könnte: Möchten Sie zu uns kommen, wir haben Rindfleisch gekocht."

Aus dieser optionslosen Offenheit versetzt der Roman die Protagonistin in Zeiten zurück, da noch vieles möglich schien. Statt der erträumten Karriere als Sängerin ist Maria freilich bloß eine Ehe an der Seite eines allem Anschein nach mäßig talentierten Elvis-Imitators beschieden; der irgendwie vorgesehene Kindersegen, der seinerzeit immerhin einen guten Grund lieferte, sich der (schwieger-)mütterlichen Kontrolle zu ent- und eine eigene Wohnung zu beziehen, hat sich nicht eingestellt.

Die Umkehrung der Chronologie sorgt aber nicht nur dafür, dass Maria aus der Witwenschaft und Arbeitslosigkeit "entlassen" wird, sondern auch für manchen komischen Effekt. So rätselt man ein paar Kapitel lang über die genaue Identität eines Haustiers namens Otto, das Maria aus zunächst etwas undurchsichtigen Gründen in einer Schachtel im Kühlschrank aufbewahrt hat.

Überhaupt ist der unaufdringliche, zwischen leiser Komik und trockenem Sarkasmus changierende Humor eine große Stärke des Romans. Er verhindert, dass das Sujet vollends ins Trostlose kippt. Als sich eine etwas unentschlossene Kundin an Maria um modischen Rat wendet, wird das sich daraus entwickelnde Verkaufsgespräch knapp wie folgt protokolliert: "Finden Sie, ich sehe darin dick aus. Maria schüttelt den Kopf, sie sagt: Nein, es betont ihre Vorzüge. Ich habe keine Vorzüge, sagt die Kundin, ein gutes Kleid verdeckt das, was da ist."

Die Rosen vom Cover tauchen fast leitmotivisch immer wieder im Roman auf. In einer bizarren Szene, in der Maria im Rahmen eines Arbeitslosentrainings Verkäuferinnen beobachten und beurteilen soll, kaufen sie und ihre dem nämlichen Programm unterstellte Kollegen drei gelbe Rosen bei Blumen Stefanie: "Langstielig, fragt die Verkäuferin. Ich weiß es nicht, sagt Kurt, eine mit wenig Stacheln bitte."

Der berühmte Regen roter Rosen, den Hildegard Knef auf sich herabwünscht, will sich für Maria nicht einstellen. Was bleibt, ist der Strauß Rosen, den ihr Walter bei seinem semi-charmanten Hochzeitsantrag – "Ich weiß zwar nicht, wie ich mit dir leben soll, aber ohne dich geht es auch nicht" – entgegenhält: "Seine Haare sind gekämmt, aber die Arbeitshose hat er anbehalten."

In dieser Rezension ebenfalls besprochen:

Süßer Vogel Jugend

Sebastian Fasthuber in FALTER 32/2012 vom 08.08.2012 (S. 32)

Ende Juni lud der deutsche Verlag Kiepenheuer & Witsch zu einer Buchpräsentation. Das Nebenzimmer des Gasthauses Schilling in der Wiener Burggasse platzte aus allen Nähten. Auf die 50 Buchhändler, Vertreter, Verlagsmenschen und Journalisten wartete eine mittlere literarische Sensation – "Blasmusikpop", der erste Roman der gerade einmal 23 Jahre alten Vea Kaiser. Eine solche Präsentation bekommen die meisten Autoren in ihrem ganzen Leben nicht.

Vea Kaiser macht nicht den Eindruck, als wäre sie jemand, der sich schnell "verheizen" ließe. Beim Gespräch ein paar Wochen später wirkt sie gleichermaßen spontan wie reflektiert. Am häufigsten, erzählt sie, wurde sie in den letzten Wochen – in der Regel von Menschen, die doppelt so alt sind wie sie – darauf angesprochen, "wie denn das geht".

"Das" ist eine etwas hilflose Umschreibung dafür, dass Kaisers Romandebüt ein 500-Seiten-Ziegel ist, den sie scheinbar nebenbei, neben ihrem Studium des Altgriechischen und der Germanistik, hingeschrieben und bei einem großen deutschen Verlag untergebracht hat.

"Ich war schon im Kindergarten eine Gschichtldruckerin", sagt die aus einem Dorf in Niederösterreich stammende Autorin. "Ich habe Bücher auswendig gelernt, um vor meinem kleinen Bruder so zu tun, als würde ich sie ihm vorlesen. Dabei konnte ich noch gar nicht lesen."

Viele arbeiten zuerst im stillen Kämmerlein und scheuen davor zurück, ihre Texte herzuzeigen, nicht so Kaiser: "Mein Schreiben war immer an ein Publikum gebunden. Als Zwölfjährige habe ich eine Gruselgeschichte über einen Achillessehnenschlitzer geschrieben. Die kam auf der Landschulwoche wahnsinnig gut an. Nur für mich zu schreiben ist mir fremd. Was ich mache, ist für mich auch mehr Unterhaltung als Kunst."

Ihr Debüt kann man als Anti-Anti-Heimatroman lesen. Es handelt sich um die Chronik eines fiktiven, irgendwo zwischen Tirol und Niederösterreich liegenden Dorfes und seiner Bewohner. Anders als bei Autoren voriger Generationen werden die Hinterwäldler in dem Buch aber nicht als dumm und bösartig gezeichnet, Kaiser hegt einige Sympathien für ihre Figuren.

Ihre Laufbahn begann sie mit 19 Jahren an der Schreibschule in Hildesheim. "Ich habe damals das Gefühl gehabt: Wenn ich schreiben will, bin ich in Österreich am falschen Ort", erinnert sie sich. "An der Wiener Germanistik wurde einem vermittelt: Schriftsteller ist kein Beruf, ihr kommt da sowieso nie hin." Nach zwei Semestern war sie allerdings wieder in Wien, was daran lag, dass die in Hildesheim behandelte Literatur erst 1995 anfing. Kaiser hingegen liebt seit ihrer Schulzeit die alten Griechen: "Jedes Mal, wenn ich Homer lese, denke ich mir: Das beste Zeug wurde schon geschrieben. Aber man kann auch sehr viel davon lernen."

Erste Kontakte zu Verlagen knüpfte sie bei einer Teilnahme am Open-Mike-Wettbewerb des Literarischen Colloquiums Berlin (LCB), der wichtigsten Talentbörse der deutschsprachigen Literatur. Dort lernte sie auch ihren Agenten kennen, der ihr während der Niederschrift ihres Romans gute Dienste leistete: "Er hat einmal in der Woche angerufen und gefragt, wie's läuft. Das war grad die richtige Dosis Feedback."

Dass sie schließlich bei Kiepenheuer & Witsch gelandet ist, ist aber auf ihre eigene Initiative zurückzuführen: "Ich habe den Roman am 15. September 2011 abgeschlossen und per Mail an ein paar Verlage verschickt. Schon am nächsten Tag hat mir die KiWi-Lektorin geschrieben, dass sie das Buch super findet. An dem Tag habe ich meine Lehramtspläne beerdigt."

Im Moment empfindet sich Kaiser als "die privilegierteste Autorin überhaupt, weil ich mich noch nicht entscheiden muss. Bis zum Master habe ich das nächste Buch fertig, bis zum Doktor das dritte. Natürlich ist das Ziel, vom Schreiben leben zu können. Ich will nicht von Stipendien abhängig sein."

Nur höchst selten schlägt ein Debüt so hohe Wellen wie "Blasmusikpop". "Junge Autoren sind sehr darauf angewiesen, dass sie in der Presse besprochen oder von uns Buchhändlern empfohlen werden", sagt die Buchhändlerin Petra Hartlieb.

"Je älter ich werde, desto skeptischer werde ich gegenüber Autoren, die theoretisch meine Kinder sein könnten. Wenn allerdings die Qualität stimmt, dann verkaufe ich die jungen Debütanten fast mit noch mehr Begeisterung. Das gilt auch für Vea Kaiser, die mich mit ihrer Fantasie und Fabulierkunst überrascht hat."

Durch zahlreiche Lesungen und Mundpropaganda hat sich Anna Weidenholzer im letzten Jahr einen Namen im heimischen Literaturbetrieb gemacht. Ihre Spezialität sind stille, auf den ersten Blick unspektakuläre Texte, unter deren Oberfläche es allerdings gehörig brodelt und die oft von Menschen handeln, die sich am Rand der Gesellschaft bewegen.

Ihr erster Erzählband "Der Platz des Hundes" ist 2010 im kleinen Welser Literaturverlag Mitter erschienen. Mit ihrem ersten Roman "Der Winter tut den Fischen gut" ist der 28-Jährigen der Sprung zum Residenz Verlag gelungen. Einen Agenten hat Weidenholzer nicht. "Es hat sich bislang einfach alles so ergeben", sagt sie. "Ich finde es sehr wichtig, dass ich in meinem Verlag gut aufgehoben bin und mich von meinem Lektor verstanden fühle. Wenn das mit einer Agentur gelingt, warum nicht. Wenn es allerdings nur darum geht, einen Autor oder eine Autorin zu möglichst hohen Konditionen bei einem Verlag unterzubringen, bin ich skeptisch."

Erstmals mit einem Text an die Öffentlichkeit ging die damals 19-Jährige 2003 beim FM4-Literaturwettbewerb Wortlaut, bei dem sie auf die Shortlist kam.

"Über den Literaturbetrieb, welche Zeitschriften, Stipendien oder Preise es gibt, wusste ich zu dem Zeitpunkt wenig." Mehr darüber erfahren, wie die Branche funktioniert, hat Weidenholzer, als sie 2008/09 an der von Gustav Ernst und Karin Fleischanderl geleiteten Leondinger Akademie für Literatur teilnahm.

Zu ihrem jetzigen Verlag kam sie, weil dessen langjähriger Lektor Günther Eisenhuber sie angesprochen hat. "Anna wurde mir an einem Tag im Frühjahr 2011 von drei Leuten unabhängig voneinander empfohlen", so Eisenhuber.

"Meine Ohren waren groß an dem Tag. Am nächsten habe ich dann ihr erstes Buch gelesen und dachte: Verdammt, das hätte ich selber gerne gemacht, so gut ist das." Jugend an sich sei am Buchmarkt höchstens ein kleiner Bonus, meint der Lektor: "Wenn man sie zum Verkaufsargument macht, hat man hoffentlich auch noch bessere. Wenn nicht, wird aus dem Bonus schnell ein Malus."

Die studierte Komparatistin Weidenholzer kann vom Schreiben leben – momentan: "Ich bekomme ein Stipendium, das ist eine gute Grundlage, hinzu kommen Lesungen und Publikationen. Ich weiß allerdings nicht, was sein wird, wenn das Stipendium ausläuft."

Ein, zwei Schritte weiter in ihrer Laufbahn ist Milena Michiko Flaar. Der 32-Jährigen gelang heuer mit ihrem dritten Buch, dem berührenden Außenseiterroman "Ich nannte ihn Krawatte", der Durchbruch nicht nur in Österreich, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum.

16.000 verkaufte Exemplare sind ein sehr schöner Erfolg, gerade ist die fünfte Auflage herausgekommen. Für Flaar ist es "ein unsagbar glückliches Gefühl, wenn man seinem Buch dabei zusehen darf, wie es seine Kreise zieht". Ihr erster Schritt auf dem literarischen Parkett bestand darin, sich zu überwinden, die eigenen Texte aus der Schublade zu holen.

"Ich trat zum Beispiel beim Poetry Slam in der Berliner Volksbühne auf, was einige Überwindung kostete, letzten Endes jedoch eine motivierende Erfahrung war. Das hat mich nicht nur darin bestärkt, weiterhin am Ball zu bleiben, sondern auch zu vielen sehr bereichernden Kontakten geführt, die wiederum die Tür zu ersten Publikationen in Literaturzeitschriften öffneten."

Nach zwei Büchern bei Residenz wechselte Flaar mit "Ich nannte ihn Krawatte" zum Verlag Klaus Wagenbach nach Deutschland, der zwar kein Big Player ist, aber durch seinen Standort näher dran am deutschen Markt.

Noch wichtiger sei bei der Verlagswahl allerdings der Faktor Begeisterung gewesen, so Flaar. "Erst wenn die Begeisterung des Autors und die des Verlages aufeinandertreffen, kann sich die Begeisterung weiter fortpflanzen, hin zu den Lesern." Bis vor zwei Jahren unterrichtete sie als Brotberuf Deutsch als Fremdsprache, hat "aber sehr bald festgestellt, dass sich das mit dem Schreiben für mich nur bedingt verträgt. Dank der Unterstützung meines Mannes und davor meiner Eltern war es mir seither möglich, mich ganz auf das Schreiben zu konzentrieren." So könne sie die Zeiten, in denen sie an einem Text arbeite und deshalb keine öffentlichen Auftritte absolviere, leichter überbrücken.

Heute werden Autoren von Beginn an viel stärker als früher dazu angehalten, sich professionell zu vermarkten. Es gehört inzwischen einfach dazu, präsent zu sein, was Flaar bestätigt: "Von uns wird nicht mehr nur erwartet, dass wir gute Bücher schreiben, sondern dass wir auch als Personen greifbar sind. Insofern ist es wichtig, in Form von Lesungen in Kontakt mit dem Publikum zu kommen und sich und sein Gesicht auch in den Medien zu zeigen. Letztlich ist es aber eine persönliche Entscheidung, wie viel man von sich hergeben möchte."

Abwartend nach dem Motto "Schau ma mal" betrachtet Lukas Meschik die Entwicklung seiner Karriere. Dabei weiß er sehr genau, was er will: ein Werk vorlegen, das sich gewaschen hat. Mit 23 Jahren hat er bereits drei Bücher veröffentlicht, nach zwei im kleinen Wiener Literaturverlag Luftschacht ist er seit seinem jüngsten Roman "Luzidin oder Die Stille" bei Jochen Jungs Salzburger Literaturverlag Jung und Jung untergebracht.

Meschik hat als 17-Jähriger die Schule abgebrochen, weil er das Gefühl hatte, genug gelernt zu haben und fortan nur mehr für seine Kunst leben zu wollen. Bereut hat er den Schritt nicht: "Höchstens in den ersten Wochen, sozusagen als Nachhall der Entscheidung, gab es ein paar Abende, an denen beim Einschlafen das Grübeln einsetzte. Was für mich aber zählt, ist das unbeschreibliche Gefühl, in seiner Tätigkeit ganz aufzugehen. Solange dieses Unverwundbarkeitsgefühl am Schreibtisch oder beim Musizieren stimmt, kann mir nichts wirklich etwas anhaben."

Sein Beispiel zeigt, dass man auch als Verfasser von genial-sperrigen 600-Seiten-Romanen durchkommen kann, wenn man mit gutem Gefühl am Werk ist und dann auch noch das richtige Verlagsumfeld für sich gefunden hat.

Ähnlich wie Flaar ist er überzeugt: "Es müssen einfach die richtigen Leute aneinandergeraten, dann sind auch auf den ersten Blick seltsame, Rahmen sprengende Bücher kein Ding der Unmöglichkeit." Mittlerweile geht es sich bei ihm halbwegs aus, vom Schreiben und Lesungen zu leben. Daneben journalistisch zu arbeiten oder Texte für Broschüren zu verfassen lehnt Meschik kategorisch ab.

"Das Schreiben gehört nur mir und ist, pathetisch gesprochen, ein heiliger Akt. Dann lieber als Ausgleich körperlich anstrengende Arbeit." Mit dem oft verwendeten Begriff Jungautor kann übrigens keiner der befragten Autoren viel anfangen.

Und so gilt für alle, was Lukas Meschik festhält: "Das Alter ist weder etwas, für das man sich entschuldigen müsste, noch etwas, auf das man sich etwas einbilden sollte. Ich wünsche mir keinerlei Sonderbehandlung oder Nachsicht bei der Beurteilung meiner Sachen."

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: