Von Galgenbier und Seelenresten

Lale Ohlrogge in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 34)

Wien ist eine Stadt voller verwunschener Gassen, spukender Untoter und geheimnisvoller Geisterbeschwörungen. So sieht es zumindest Gabriele Hasmann.

Die Badener Autorin hat sich "schon immer" für das Abgründige interessiert. In den vergangenen Jahren schrieb die 56-Jährige, die Philosophie und Germanistik studiert hat, zahlreiche Bücher. Darin beschäftigt sie sich mit Themen wie Paralleluniversen, weiblichen Verbrechern oder "magischen Menschen". Auch die Werke "Sündiges Wien: Skandale, Lust und Laster" sowie der "Spukguide" für die Stadt stammen aus ihrer Feder.

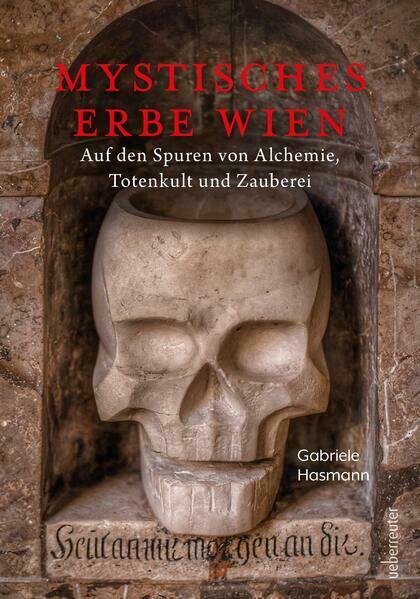

Vergangene Woche erschien im Ueberreuter-Verlag ihr neuestes Buch, "Mystisches Erbe Wien". Darin erklärt sie allen Interessierten, wo sich in Wien einst Dunkles zugetragen haben soll -und wo man dessen Spuren noch heute sehen oder auch "spüren" kann. Wichtig ist dabei laut Autorin vor allem eines: "ein offener Geist", denn Mystik sei vor allem "Einstellungssache".

Hasmann weiß, wovon sie spricht, geht sie doch in ihrer Freizeit auch gerne einmal auf Gespensterjagd. Grund genug also, sie auf einem Stadtspaziergang durch Wiens innere Bezirke zu begleiten.

1 Stephansplatz: Wo Gut gegen Böse kämpft "Der Stephansdom strotzt vor Mystik", sagt Hasmann. Vor 13 Jahren hat sie dem christlichen Prachtbau ein ganzes Buch gewidmet, und so weiß sie, dass hier Gut und Böse "ganz nah beieinanderliegen". Im Mittelalter sei man im katholischen Wien darauf bedacht gewesen, das Böse vom heiligen Inneren der Kirche fernzuhalten - und zwar mittels Dämonenfallen. Direkt beim Eingang sind zwei riesige Maßwerkfenster in das Gemäuer eingefräst. Runde Kunstwerke, die in Aufmachung und Form einem Mandala oder eben einem Netz ähneln, in dem sich einfliegende Dämonen sofort verheddern. Doch ist das wirklich so? Oder "Einstellungssache"?

Wolfgang Zehetner ist sich da nicht ganz sicher. Er ist seit über 30 Jahren der Dombaumeister des Stephansdoms und sorgt als solcher dafür, dass hier alles in Schuss bleibt. "Aus der romanisch-gotischen Zeit haben wir nur ein Rechnungsbuch, auch die meisten Pläne sind vernichtet worden", sagt er. "Insofern kommen wir schnell an unsere Grenzen, wenn man kritisch den Wahrheitsgehalt überprüfen will." Dennoch sieht auch er die Mystik, die das Gebäude schmückt. "Fast jedes gestalterische Element am Bau hat eine praktische und eine symbolische Bedeutung." Die Wasserspeier etwa in Form von Hunden, Drachen und Basilisken: Die sind dazu da, den bösen Geistern Angst einzujagen, aber auch, um Regenwasser aus ihren Schlünden abzuleiten, damit es nicht die Fassade hinunterrinnt.

Trotzdem, so hundertprozentig hat die Dämonenabwehr sichtlich dennoch nicht funktioniert. Einer Sage nach trieben nämlich einst im Inneren des Stephansdoms drei kleine Plagegeister ihr Unwesen. Springinkerl, Spirifankerl und Luziferl sollen die Gläubigen geneckt und vom Gebet abgehalten haben.

Eines der Teufelchen soll sogar den Baumeister des Doms von ganz oben hinuntergestoßen haben. Irgendwann wurden die drei Geister trotzdem eingefangen und in einen Käfig gesperrt. Dieser wurde an der Nordseite angebracht, wo die drei Wesen langsam versteinerten. Den Käfig können Interessierte noch heute besichtigen, doch die versteinerten Geister sind mysteriöserweise verschwunden

2 Prater:

Menschenschauen bis in den Tod

Mitte des 19. Jahrhunderts kam ein menschenunwürdiger Trend nach Wien: Menschenschauen. Angefangen hatte das im 16. Jahrhundert, als Christoph Kolumbus karibische Ureinwohner nach Spanien brachte, um die Schaulust der dortigen Adeligen zu befriedigen.

Später kam das Ausstellen exotischer Menschen aus den damaligen Kolonialländern in ganz Europa in Mode. In der Rotunde im Prater gab es 1885 eine "Singhalesen-Karawane" zu sehen, im Tiergarten am Schüttel, der sich ebenfalls im Prater befand, wurden im Jahr 1896 60 Angehörige des afrikanischen Aschanti-Stammes präsentiert. Bis zu 30.000 Menschen sollen wegen solcher Ausstellungen in den Prater geströmt sein.

Auch Menschen, die in irgendeiner Form "abnorm" waren, wurden in die Öffentlichkeit gedrängt - und das sogar über ihren Tod hinaus. Hasmann erinnert etwa an Julia Pastrana, eine in Mexiko geborene Frau, die vermutlich an Hypertrichose litt, einer Krankheit, die mit übermäßiger Körperbehaarung einhergeht.

Die Frau wurde von ihrem Ehemann, dem Zirkusbesitzer Theodore Lent, als "Affenfrau" in ganz Europa vermarktet. Laut Hasmann dachten viele Menschen damals, dass "Missgebildete, Entstellte und Abnorme" eine "mystische Aura besitzen" und mit dieser über "besondere Kräfte verfügen, etwa in die Zukunft sehen oder ihr Gegenüber von seelischem Leid und körperlichen Gebrechen befreien" können.

In St. Petersburg gebar die ungefähr 1,40 Meter große Pastrana ein ebenfalls erkranktes Kind. Mutter und Kind starben kurz nach der Geburt. Bald darauf wurden ihre Leichname ausgestopft und zur Hauptattraktion in "Präuschers Panoptikum" im Prater, wo außerdem Wachsnachbildungen von Menschen und anatomische Präparate ausgestellt wurden.

Heute wird im Pratermuseum an sie erinnert. Die Künstlerin Laura Anderson Barbata hat die Überreste von Pastrana in einer Sammlung in Oslo ausfindig gemacht und dafür gesorgt, dass die Frau über 150 Jahre nach ihrem Tod würdevoll beigesetzt wurde.

Die Praktik der Menschenschauen sei mit viel Leid einhergegangen, sagt Susanne Winkler, eine der Kuratorinnen des Pratermuseums. Allerdings waren sie für manche Menschen mit Behinderungen und Anomalien auch ein Ort, wo sie "Schutz, Gemeinschaft und einen Unterhalt finden konnten". Ein Beispiel dafür ist der 1851 in der Ukraine geborene Nikolai Kobelkoff, der ohne Arme und Beine zur Welt kam. Er wurde im Prater zu einem erfolgreichen Unternehmer; seine Familie ist bis heute dort ansässig.

3 Maria-Theresien-Platz: Versteinerter Vampirjäger

Was Julia Pastrana und ihrem Kind widerfuhr, lässt sich wohl als Leichenschändung beschreiben. Das kam in der Geschichte häufiger vor. Nicht immer war diese Praxis von Geldgier und Sensationslust getrieben, manchmal war es auch einfach nur Angst. Etwa in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als sich Berichte von einer geheimnisvollen Erkrankung an den Grenzen des alten Habsburgerreichs im heutigen Serbien mehrten: Die Menschen bekamen hohes Fieber. In ihren Fieberträumen glaubten sie, von Untoten befallen zu sein, die sie zu erwürgen versuchten. Die Kranken litten an Atemnot, Bauch-und Brustkorbschmerzen. Sie starben nach nur wenigen Tagen.

Um die Untoten, die das Leid vermeintlich verursachten, endgültig unschädlich zu machen, öffnete die lokale Bevölkerung die Gräber: Die "Vampyre", wie man die gefährlichen Gestalten nannte, bekamen einen Pfahl durchs Herz gerammt, wurden geköpft und auf Scheiterhaufen verbrannt.

Dabei machten die Vampirjäger eine Entdeckung: Die Untoten wirkten äußerst lebendig. Ihre Haut war rosig und glatt, vormals dünne Menschen schienen im Sarg nun beleibt, und so mancher männliche Untote hatte sogar eine Erektion. Gelegentlich waren Schmatzgeräusche zu hören. Hatten sich die Vampire an der Lebenskraft ihrer Opfer gelabt?

Der Wiener Gerichtsmediziner Christian Reiter, der die Berichte der Ärzte von damals analysierte, bietet eine alternative Erklärung: Zu beobachten sei hier ein ganz normaler Fäulnisprozess. Dabei werden nämlich Gase freigesetzt, die den Körper aufblähen - auch Hodensack und Penis. Und weil sich nach dem Tod die Oberhaut abschält, wird die darunterliegende rosig glänzende Lederhaut sichtbar. Die unheimliche "Vampyrkrankheit" betraf übrigens auch Tiere. Obduktionen ergaben zudem, dass die Erkrankung Lunge und Verdauungstrakt befiel. Und hier liegt laut Christian Reiter des Rätsels Lösung: Höchstwahrscheinlich handelte es sich dabei um Milzbrand. Die Infektionserkrankung wird von Bakterien übertragen, die Sporen bilden, die viele Jahre im Erdboden überdauern können.

Vermutlich nahmen die Weidetiere sie über das Futter auf. Indem die Menschen das Fleisch der erkrankten Tiere aßen, wurde die Krankheit übertragen -und der Vampirglaube geboren.

Um den Grabschändungen ein Ende zu setzen, engagierte die damalige Regentin Maria Theresia ihren Leibarzt Gerard van Swieten. Der Niederländer befand: Alles Unfug und Irrglaube! Und so erließ Maria Theresia 1755 ein Anti-Vampir-Gesetz, das die Grabschändung aufgrund von Vampirangst im gesamten Habsburgerreich untersagte.

Van Swieten ist durch seine Arbeit bis heute untrennbar mit dem Vampirglauben verbunden, 1897 wurde er für Bram Stoker zur Vorlage für Van Helsing, den berühmten Vampirjäger in seinem Horrorroman "Dracula". Auch in Wien wurde ihm ein Denkmal gesetzt: zwischen dem Kunst-und dem Naturhistorischen Museum, wo er versammelt mit anderen wichtigen Männern seiner Zeit versteinert zu den Füßen der riesigen Maria-Theresien-Statue steht.

4 Liliengasse: Der letzte Gang

Die Todesstrafe wurde in Österreich 1968 abgeschafft. Davor gab es aber im Namen des Staates und mit Gottes Segen zahlreiche Todesurteile. Früher seien hier in der Liliengasse unweit des Stephansdoms regelrechte Totenpartys geschmissen worden: Auf dem Weg zum Schafott wurden die Verurteilten von der sensationslüsternen Stadtbevölkerung angespuckt und mit faulen Eiern beschmissen, erzählt Hasmann. In allerbester Volksfestmanier wurden die Zuseher mit "Galgenbier" und "Arme-Sünder-Würsteln" verköstigt.

Vor 1622 hieß die Liliengasse im Volksmund "Armesündergasserl", und das mit gutem Grund: Die zum Tode Verurteilten wurden hier vom nahegelegenen "Malefizspitzbubenhaus", also einem Gefängnis in der Rauhensteingasse 10, zum Neuen Markt oder zur Gänseweide bei der heutigen Weißgerberlände im dritten Bezirk geführt. Dort fanden bis ins 19. Jahrhundert hinein Hinrichtungen statt.

Über die Zeit entspann sich ein Aberglaube: Wer die Gasse in ungerader Zahl betritt, dem wird noch im selben Jahr ein schreckliches Unheil widerfahren, so Hasmann. Konkret bedeutet das: Wenn drei Freunde die leere Gasse betreten, kommen die ersten zwei glimpflich davon, der Dritte aber ist verloren. Deshalb: besser nachzählen!

5 Kohlmarkt 10: Gespräch mit dem Jenseits

Der Kohlmarkt ist schon seit langem ein Ort für das betuchte Bürgertum. Im Mittelalter siedelte sich die kaiserliche Familie in der Hofburg an, die Händler und Hersteller von Luxuswaren zogen in ihre Nähe. Hasmann zufolge hatten die Bewohner des Nobelviertels Mitte des 19. Jahrhunderts ein übernatürliches Hobby: Séancen.

Was so schick und französisch klingt, waren eigentlich nur Menschen, die zum Zeitvertreib sogenannte Medien engagierten, also Menschen, die bei Kerzenschein und einem Glas Absinth Kontakte mit dem Jenseits aufnahmen. Zwischen Dior und dem K.u.k. Hofzuckerbäcker Demel, im selben Haus, wo sich heute der Edeldaunenjackenhersteller Moncler befindet, sollen damals regelmäßig die Geister beschworen worden sein.

Hier traf sich nämlich das "Schwarze Kabinett", ein "sehr bekannter und streng geheimer Spiritisten-Klub", wie Hasmann erklärt, die die meisten Informationen für ihr Buch aus historischen Zeitungen bezieht. Viel mehr weiß sie über diese ominöse Zusammenkunft auch nicht, und das liegt in der Natur der Sache.

Séancen waren nämlich geheim und wurden so in Zeiten des sittsamen Bürgertums auch zu einem Ort für Ausschweifungen aller Art. Die Adresse am Kohlmarkt 10 ist nur ein Beispiel, hat sich der Okkultismustrend doch durch die gesamte Oberschicht gezogen. Auch die kaiserliche Familie hatte einen Hang zum Mystischen. "Sisi hatte Séancen ohne Ende", sagt Hasmann. Besonders gerne habe die Kaiserin Elisabeth den Dichter Heinrich Heine im Jenseits angerufen.

Heute wie damals würden sich in der Okkultismusbranche auch viele Betrüger herumtreiben, sagt Hasmann. "Man muss sich der Mystik mit Wissen nähern", sagt sie -nur so könne man das Echte vom Unechten trennen. Sie selbst könne die Geister übrigens spüren; gerade hier in der Wiener Innenstadt würde es vor "Seelenresten" nur so wimmeln: "Wo sollen die denn sonst überall sein? Die können ja nur hier sein."