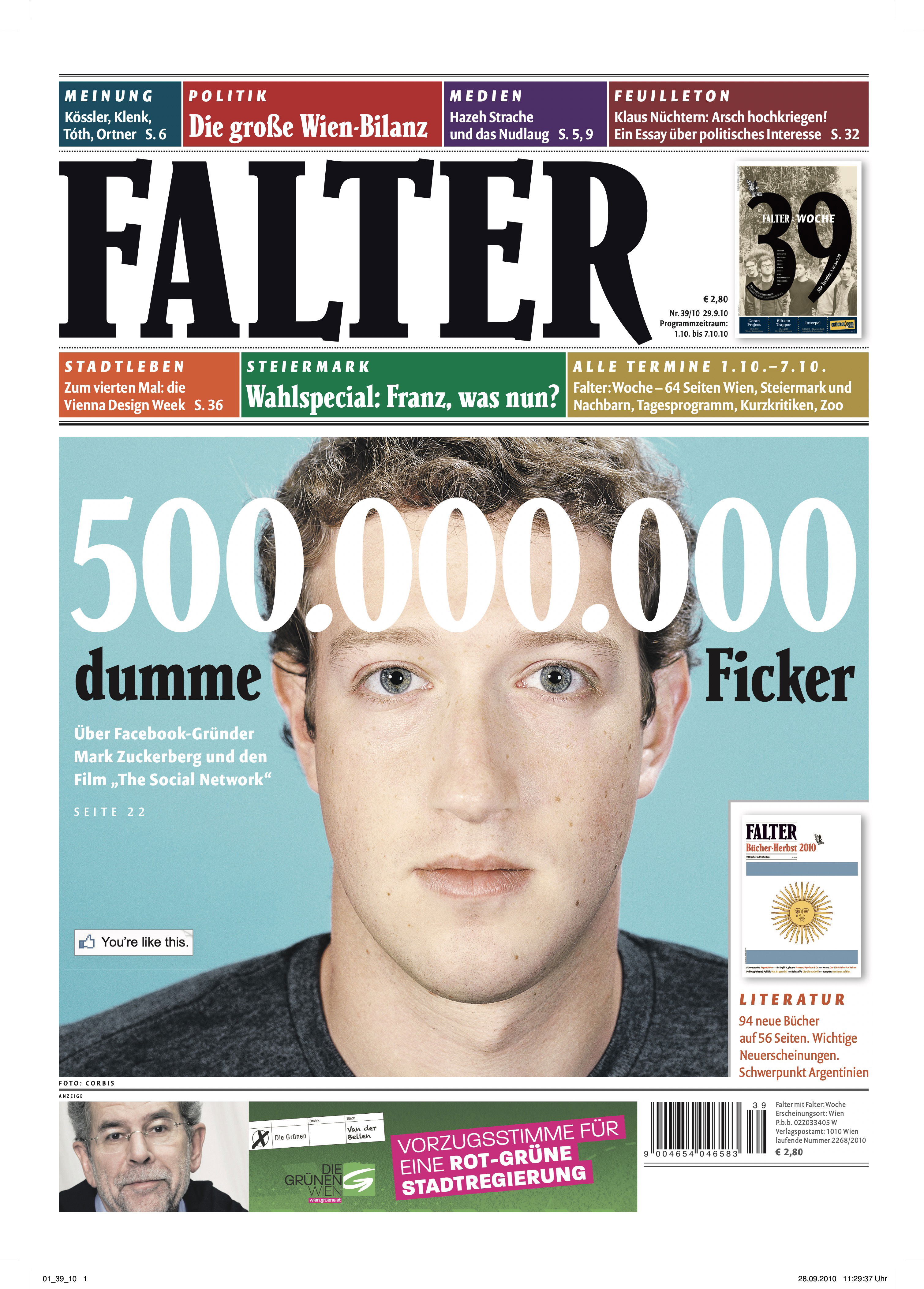

Der Humanismus eines Hotelpatrioten

Georg Renöckl in FALTER 39/2010 vom 29.09.2010 (S. 16)

Merken Sie sich, Klötzel: Bei der Frankfurter Zeitung schreibt man nicht für die Leser, sondern für die Nachwelt", stutzte Joseph Roth einst einen Kollegen zurecht. Dieser hatte sich über den scheinbar geringen Eifer des prominenten Berichterstatters gewundert, der gerade im Auftrag der Frankfurter Zeitung Albanien bereiste. Als prompt ein Telegramm der Frankfurter Redaktion einlangte, hatte Klötzel mit der Frage "Mahnt die Nachwelt?" die Lacher auf seiner Seite. Die Auftraggeber wollten Artikel sehen, Roth machte sich mit einem Krug Raki bewaffnet an die Arbeit.

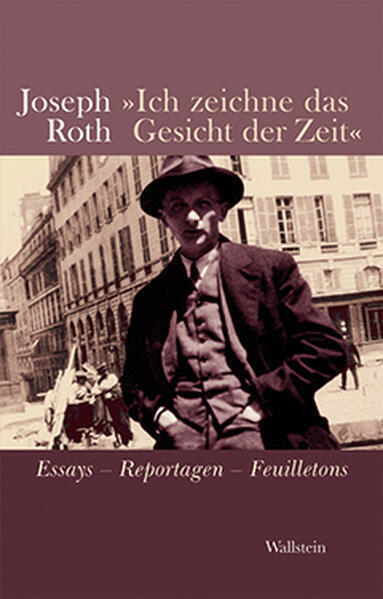

Die Episode stammt aus dem Band "Ich zeichne das Gesicht der Zeit", einer Auswahl der journalistischen Arbeiten des berühmten Romanciers. Ein großer Teil der darin versammelten Texte stammt aus der Frankfurter Zeitung – so gesehen gibt die bloße Existenz des Bands Joseph Roth im Nachhinein Recht.

Aus den über 3000 Druckseiten, die Roths Feuilletons in der Werkausgabe füllen, wählte Herausgeber Helmuth Nürnberger gut 500 Seiten (inklusive Anmerkungen und Nachwort) aus. Damit ist das journalistische Werk des Autors von "Radetzkymarsch" auch für die Nichtfachleute unter den Bewohnern der Nachwelt zugänglich. Eine überaus begrüßenswerte Initiative: Die über 80 Essays, Glossen und Reportagen Joseph Roths gehören zum Besten, was das deutschsprachige Feuilleton bis heute zu bieten hat.

Ihr Verfasser war ein begnadeter Mystifikateur in eigener Sache. Herkunft und Werdegang verschleierte er im Lauf seines Lebens so oft und so konsequent, dass nach seinem Tod Unklarheit darüber herrschte, ob er nach jüdischem oder katholischem Ritus zu begraben sei – weswegen vorsichtshalber beides erledigt wurde. Auf dem Grab lag ein schwarzgelber Kranz, den Otto von Habsburg geschickt hatte, neben einem Strauß roter Nelken des Bundes Proletarisch-Revolutionärer Schriftsteller.

Umso bemerkenswerter ist, dass beim Lesen der Texte ein erstaunlich klares Bild ihres Autors entsteht. Joseph Roth zeichnete nicht nur das Gesicht seiner Zeit, wie es seiner Auffassung nach die Aufgabe des Feuilletonisten war, auch das Gesicht des Schreibenden wird dabei Seite für Seite deutlicher erkennbar. Es ist das eines melancholischen Humanisten, der den Glauben an die Menschlichkeit zwar verloren hat, aber nicht aufgibt.

Anfangs noch spürbar von den großen Wiener Vorbildern Alfred Polgar und Peter Altenberg geprägt, verwandelte sich Roth zwischen den Weltkriegen vom "roten Joseph", als der er zu Beginn seiner Laufbahn signierte, zum Verfechter einer Restauration der Habsburger, ohne sich dafür sonderlich verbiegen zu müssen. Zu beidem wurde er aus Umständen, von denen er einmal meinte, "ein destruktiver Satiriker" müsse sie geschaffen haben. Das am eigenen Leib erlebte Massenelend im Habsburgerreich machte ihn zum scharfen Kritiker der Monarchie, die geistige Enge des nunmehr nach nationalen Kriterien eingeteilten Kontinents verschafften ihm Anfang der 20er-Jahre die Einsicht: "Nationale und sprachliche Einheitlichkeit kann eine Stärke sein, nationale und sprachliche Vielfältigkeit ist es immer." Ein Aphorismus, der die spätere K.-u.-k.-Nostalgie Roths bereits erahnen lässt.

In den Sozialismus hatte Roth große Hoffnungen, Zweifel an dessen Zukunftsfähigkeit kamen ihm aber schon während einer ausgedehnten Russlandreise im Jahr 1926, die ihn auch zu einer Kritik am sowjetischen Schulwesen inspirierte: "Sie (die Revolution, Anm.) protegiert in der Schule das ,Praktische', das ohne Zweifel für morgen taugt, aber nicht mehr für übermorgen. Sie verzichtet auf das fundamentale Material, auf dem sie ihre Häuser bauen könnte, wie die alte Welt ihre Tempel und Paläste gebaut hat."

Leitmotivisch zieht sich das Lebensgefühl einer Lost Generation, die den Ersten Weltkrieg überlebt hat, aber nicht überwinden kann, durch Roths journalistisches Werk. Zu den berührendsten Texten, die er je geschrieben hat, zählt der in Südfrankreich entstandene Reportagenzyklus "Die weißen Städte", der zu seinen Lebzeiten jedoch unveröffentlicht blieb. Die ganze persönliche Tragik des damals gerade 30-Jährigen ist darin bereits enthalten: einerseits die tiefe Desillusionierung des jungen Veteranen, der das "wissende Lächeln derjenigen, die Ursache, Werkzeug und Opfer einer großartigen Zerstörung gewesen sind"; lächelt, andererseits seine Sehnsucht nach für immer verlorener Kontinuität und Geborgenheit in einem größeren Zusammenhang.

Über die Bewohner der Provence schreibt Roth: "Getränkt mit dem Kulturbewusstsein vergangener Zeiten stehen sie kritisch und gewaffnet den neuen Entwicklungen gegenüber. Nichts kann sie so erschrecken, wie uns. Uns wirft jede Zeitungsnachricht aus dem Gleichgewicht. An diesem Land ist selbst der Weltkrieg vorbeigegangen, ohne mehr zu hinterlassen, als Trauer und Tränen. Uns aber bereitete er das Chaos."

Die ersehnte Stelle als Korrespondent der FZ im geliebten Frankreich blieb Roth verwehrt. Die Zeitung beauftragte ihn stattdessen mit Korrespondentenberichten aus Russland, Polen, Italien, Deutschland und verschiedenen Ländern des Balkans. Die dabei entstandenen Reportagen und Reisebriefe sind Meisterwerke an Prägnanz und Originalität, ob es sich nun um die Beschreibung eines polnischen Grenzbeamten handelt ("Und obwohl er selbstverständlich zu Fuß durch den Korridor geht, sieht es doch so aus, als ritte er an den offenen Coupétüren vorbei und als wollte er die Pässe auf einer Lanze aufspießen, um sie dann draußen vielleicht zu braten") oder darum, die gefährliche Lächerlichkeit der italienischen Faschisten durch genau beobachtete Details sichtbar zu machen, ohne sie beim Namen zu nennen.

Den Gipfelpunkt von Roths Tätigkeit als Reiseberichterstatter stellt der Zyklus "Hotelpersonal" dar, eine grandiose Liebeserklärung an die Heimat des zum "Hotelpatrioten" gewordenen Schriftstellers, der um 1930 auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens steht. "Hiob" ist gerade veröffentlicht, "Radetzkymarsch" in Vorbereitung.

Neben ihrer Eleganz und ihrem – oft tieftraurigen – Witz beeindrucken Roths Texte durch ihre Hellsichtigkeit, was die Entwicklung Europas in der Zwischenkriegszeit betrifft. Den Zweiten Weltkrieg sieht er bereits 1925 heraufziehen. Über die Intentionen der Nationalsozialisten, in denen er früh "eiserne Mörder auf tönernen Sockeln" erkennt, ist er keinen Augenblick im Unklaren, ebenso wenig über die Verlogenheit der Appeasement-Politik: "Es kann mir nicht verwehrt sein, in das Haus meines Nachbarn einzudringen, wenn er im Begriff ist, seine Kinder mit der Hacke zu erschlagen."

Roths Texte aus dem Exil sind Dokumente zunehmender Verzweiflung angesichts des Siegeszugs der Barbarei. Den Kampf mit publizistischen Mitteln führt der von der Alkoholkrankheit schwer Gezeichnete zwar weiter, der Tonfall wird jedoch bitterer. Ein poetisches Grillparzer-Porträt aus dem Jahr 1937 kreist um die bekannte Formel des österreichischen Klassikers "Von der Humanität über die Nationalität zur Bestialität". Laut Roth ein "Angstschrei" Grillparzers angesichts des aufstrebenden Preußentums.

Für den kakanisch geprägten Weltbürger Joseph Roth, der zu dieser Zeit versucht, Schuschnigg von der Notwendigkeit einer Wiederkehr der Habsburger zu überzeugen, auch ein Warnruf vor dem bevorstehenden Anschluss Österreichs an Hitlers Deutschland. Roths Versuch scheitert kläglich.

Über den von einem Ast erschlagenen Ödön von Horvath schreibt er im Juni 1938: "Gewiß ist dieser Tod besser, als ein Leben im Österreich Hitlers." Ein Jahr später stirbt Joseph Roth elend in Paris.