Ein Tanz an der Grenze zwischen Leben und Tod

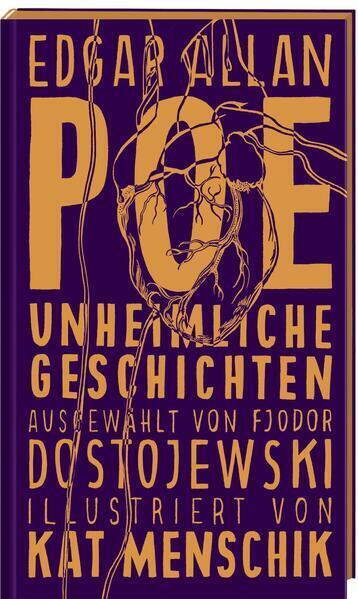

Klaus Nüchtern in FALTER 18/2018 vom 02.05.2018 (S. 37)

Edgar Allan Poes „Unheimliche Geschichten“ sind zum Fürchten und glasklare Protokolle des Außer-sich-Seins

Vor 209 Jahren kam Edgar Allan Poe auf die Welt, die er 40 Jahre später wieder verließ. Dass er sich ausgewogen ernährt hätte, gilt als widerlegt, die Todesursache aber blieb letztlich ungeklärt. Ungeklärt ist auch, warum jetzt – abseits aller runden Jubiläen – gleich zwei Ausgaben erscheinen, die zwei seiner nicht minder berühmten Kollegen ediert haben.

1856 kamen die von Charles Baudelaire übersetzten „Histoires extraordinaires“ heraus, fünf Jahre später publizierte Fjodor M. Dostojewski eine Auswahl von drei Erzählungen Poes in der Zeitschrift Wremja. Beide Ausgaben sind nun unter dem Titel „Unheimliche Geschichten“ aufgelegt worden: Baudelaires Kompilation mit einem ausführlichen Fußnotenapparat und Texten des Herausgebers, jene Dostojewskis in einem flashig aufgemachten Bändchen mit Illustrationen von Kat Menschik.

Nicht zuletzt dank der Filmadaptionen durch Roger Corman in den 1960ern wird Poe heute vor allem als Vertreter einer mit Horroreffekten reich ausgestatteten Schauerromantik wahrgenommen, was indes eine starke Verkürzung seiner literarischen Verdienste darstellt. Poe war ein Pionier der Short Story und gilt als Erfinder der Detektivgeschichte. Mit C. Auguste Dupin hat er die Figur des zugleich exzentrischen und strikt rationalen Dandy-Ermittlers um fast ein halbes Jahrhundert vorweggenommen, ehe Arthur Conan Doyle diese bis ins Detail kopiert und seinem Sherlock Holmes dann auch noch patzig-herablassende Worte über dessen Vorgänger in den Mund gelegt hat. Die deduktiven Kapriolen, die Auguste und Sherlock schlagen, sind in beiden Fällen reichlich überhochmetzt, aber die Lösung von Poes „Der Doppelmord in der Rue Morgue“ (1841) – Spoiler Alert: der Orang-Utan war’s! – ist wirklich und wahrhaftig haarsträubend.

In seinem luziden Essay „Edgar Poe, Leben und Werk“ hat Baudelaire dem bewunderten Kollegen „eine unersättliche Liebe zum Schönen“ attestiert, „die fast schon Züge einer Leidenschaft fürs Morbide angenommen hat“. Das „fast“ ist hier definitiv fehl am Platz. Edgar Allan Poe ist quasi The Archduke of Morbidity. In seinem Essay „The Philosophy of Composition“ (1846) erklärt er, dass der Tod einer schönen Frau „fraglos das poetischste Thema der Welt“ sei. Auffällig ist freilich, dass die dahinsiechenden oder brutal ermordeten Frauen zugleich obsessiv verehrt und idealisiert werden und zwar nicht nur ihrer Schönheit, sondern auch ihrer überragenden intellektuellen Fähigkeiten wegen. Ligeia etwa, Titelheldin der gleichnamigen Erzählung, ist in den klassischen und modernen Sprachen bewandert und auf dem Gebiet der Philosophie, Physik und Mathematik jedem Mann überlegen.

Schon Baudelaire war aufgefallen, dass Poes Frauenfiguren alle „einen Heiligenschein“ tragen und dass sich in dessen Œuvre „keine einzige schlüpfrige oder auch nur auf sinnliche Lust anspielende Stelle“ finde (was so nicht ganz stimmt). Dazu passen die Epitheta, mit denen deren Schönheit gewürdigt wird: Ligeias Haut ist „wie reinstes Elfenbein“, ihre Hand „marmorweiß“, kontrastierend mit der „schwarz funkelnden Iris“ und den „langen pechschwarzen Wimpern“. Die Angebetete erstrahlt in einem überirdischen Licht, das dem Körper schon zu Lebzeiten alle Wärme nimmt. Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen hat in ihrer Studie „Nur über ihre Leiche“ Poe vom Vorwurf platter Misogynie freigesprochen und auf dessen paradoxe Anstrengung hingewiesen, gegen den Verfall des realen Körpers zu opponieren, indem er dessen Schönheit als Leiche und Kunstwerk verewigt.

Poe ist ein Dichter der Grenze. Der Refrain des berühmten Doors-Songs könnte sein Motto sein: „Break on through to the other side“. Seine Frauen kehren durch Reinkarnation von den Toten zurück – Ligeia in ihrer sterbenden Nachfolgerin, Morella in ihrer Tochter – und können doch nicht von drüben berichten.

Programmatisch und unüberbietbar virtuos hat Poe die Balance an der Grenze zwischen Dies- und Jenseits in „Ein Sturz in den Malstrøm“ beschrieben. Darin erzählt ein über Nacht gealterter Mann davon, wie sein Schiff in den gigantischen Strudel des Moskenstraumen, eines Gezeitenstroms zwischen den norwegischen Lofoten-Inseln, gesogen wird, das „wie durch Zauberei auf halber Höhe an der Innenseite eines Trichters von gigantischem Durchmesser und erschreckender Tiefe [hing], dessen vollkommen glatte Wände man für Ebenholz hätte halten können, hätten sie sich nicht mit solche atemberaubender Geschwindigkeit im Kreis gedreht“.

Poes Storys beschreiben Zustände des Außer-sich-Seins, sind dabei aber stets auch Protokolle akribischer Selbstbeobachtung. Während seines Sturzes in den Malstrøm siegt die Faszination schließlich über das Entsetzen, und der Erzähler beginnt „darüber nachzudenken, wie großartig es ist, auf eine solche Weise zu sterben. (…) Nur wenig später ergriff mich brennende Neugier. Ich hatte wahrhaftig den Wunsch, die Tiefen des Strudels zu erforschen, auch wenn es mich das Leben kosten sollte“. Break on through to the other side.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: