Die dürre Cousine des Glücks

Ulrich Rüdenauer in FALTER 11/2022 vom 16.03.2022 (S. 43)

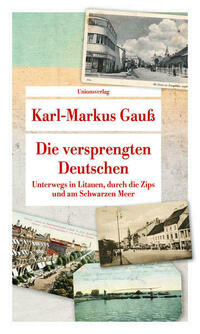

Manchmal sind es kleine Fundstücke am Straßenrand, hinreißend versprachlichte Beobachtungen, die Karl-Markus Gauß macht, wenn er der Nase nach durch sein Viertel in Salzburg streift. „Endlich sah ich doch ein junges Paar: eine bleiche, in ihrer Übermüdung wie ausgekargt wirkende Mutter, die von ihrem alleinerziehenden Fünfjährigen behutsam durch die Siedlung geführt wurde.“

Manchmal spürt er Erinnerungen nach oder Begriffen, räsoniert etwa über das Glück, das er schnöder Zufriedenheit gegenüberstellt, und schließt dann pointiert mit einem Aphorismus: „Das Glück hat eine dürre nervige Cousine, den Spaß, und einen behäbigen selbstgefälligen Vetter, die Zufriedenheit.“

Manchmal macht sich Gauß über Ärgernisse schreibend Luft – etwa wenn er die Verrohung des Alltags am Beispiel von testosterongesteuerten Autofahrern in einer 30er-Zone festmacht. Oder wenn er das weltpolitische Geschehen kommentiert, das in der österreichischen Variante auch als zynische Posse auftreten kann.

Wie hier bei Ex-Kanzler Sebastian Kurz: „Wem die Welt, wie sie ist, nicht schlecht genug erscheint, der muss seinen Kampf um ihre Verschlechterung auch sprachlich führen und trachten, Worten ihre humane Bedeutung zu nehmen. ‚Wir wollen denen Hilfe geben, die sie verdienen‘, spricht der Kanzler naseweis. Hilfe hat man bisher dem gegeben, der sie benötigt, nun aber gebührt sie jenen, die sie sich verdienen. Warum? Damit der Sozialstaat endlich gerechter werde und jene ausstoße, die seiner bedürfen.“

An diesen drei Beispielen, die aus Karl-Markus Gauß’ neuem Journal „Die Jahreszeiten der Ewigkeit“ stammen, lässt sich einiges zeigen: einmal, dass der Autor, das wissen Gauß-Leser selbstverständlich seit vielen Jahren, Stil hat – in jeglicher Hinsicht. Weil ihm die Sprache wichtig ist, erkennt er zudem ziemlich genau, welche Unsinnigkeiten und Skrupellosigkeiten mit ihr begangen oder kaschiert werden können.

Gauß hat obendrein einen unendlich weiten literarischen, historischen und politischen Horizont, wo andere ein Brett vor dem Kopf spazieren tragen.

Wenn er sich aufmacht in die Welt, vornehmlich in übersehene östliche Gefilde, dann bringt er keine „touristische Reiseprosa auf Ballermann-Niveau“ mit, wie andere Autoren das laut Gauß mitunter tun, sondern bewegte, vom Klischee befreite Bilder: „An keinem Ort habe ich verweilt, dem ich nicht seine Zeit, Zeitfähigkeit, Zeitwürdigkeit zu geben versuchte. Hätte ich nicht dieses auch mir selbst rätselhafte Verlangen, wäre es mir nicht die Mühe wert, den Koffer zu packen und das Haus zu verlassen.“

An seinem 60. Geburtstag im Jahr 2014 hatte Gauß sich vorgenommen, fünf Jahre lang ein Journal zu führen. In ihm sind so viele kluge Gedanken enthalten, dass man daraus gerne jeden dritten Satz zitieren würde.

Gauß geht es darum, sich selbst in seiner Zeit wiederzuentdecken, wie er am Ende schreibt. Aber wir entdecken darin natürlich auch unsere Zeit wieder. Und nicht nur die unmittelbar vergangene. Sondern die Vergänglichkeit überhaupt. Wollte man ein Leitmotiv in diesem Journal herausstellen, dann ist es das Verschwinden. Es sind Abschiede, Nachrufe auf Menschen und Dinge, die einen prominenten Platz in diesem Journal einnehmen.

Dass dieses Buch aber trotz aller Melancholie eine unerschütterliche Heiterkeit und Zuversicht ausstrahlt, ist bemerkenswert: Bei einer aus den Fugen geratenen Welt, globalen Verwerfungen und Katastrophen, bei Erscheinungen wie Donald Trump, Sebastian Kurz und deren (wut)bürgerlicher Anhängerschaft könnte man leicht zum Zyniker werden.

Karl-Markus Gauß wird es nicht. Vielleicht weil er der Sprache noch immer zutraut, das Populistische und Zersetzende zu entlarven. Das macht Gauß zum Aufklärer, mithin zu einem würdigen Träger des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung des Jahres 2022.