"Dein Gesicht ist kein Modeartikel"

Herbert Hrachovec in FALTER 33/2023 vom 16.08.2023 (S. 31)

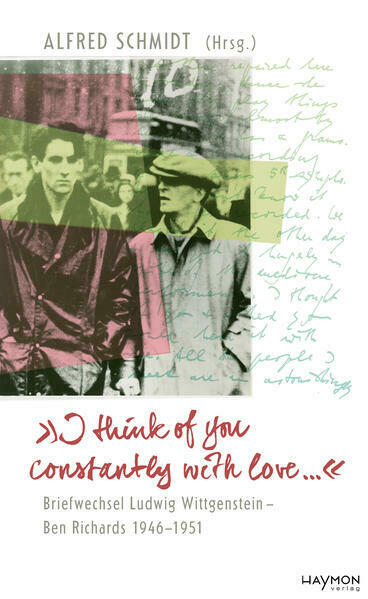

In alter Zeit wurden gegenseitige Treffen und gemeinsame Unternehmungen oft über die Post vereinbart. Ein Briefwechsel dieser Art, zwischen dem Wiener Philosophen Ludwig Wittgenstein und einem jungen Medizinstudenten, ist erhalten geblieben und kürzlich veröffentlicht worden. Wittgenstein war ein geübter Briefschreiber, doch nur in diesem Fall hat er jahrelang - bis zu seinem Tod 1951 im englischen Cambridge - mit "In Liebe, Ludwig", bisweilen mit "Ich denke immer, in Liebe, an dich", unterschrieben.

Ben Richards, der Empfänger, hatte die Veröffentlichung der Briefe testamentarisch bis 2020 gesperrt. Die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) erwarb 1995 und 2021 den gesamten Bestand. Deren wissenschaftlicher Mitarbeiter Alfred Schmidt übersetzte und kommentierte die Texte mit umsichtiger Sorgfalt; eine Publikation der englischen Originale ist in Vorbereitung.

Der Briefwechsel liest sich über weite Strecken wie das Chatprotokoll eines Liebespaares mit wechselndem Wohnsitz und beträchtlichem Altersunterschied. Auf der einen Seite ein 57-jähriger Jahrhundertdenker, auf der anderen ein angehender Arzt im Prüfungsstress, der gerade seine ersten Spitalserfahrungen macht.

Wenige Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs hatten sich die beiden in Cambridge kennengelernt, als Richards die Vorlesungen Wittgensteins besuchte. Die darauffolgende Beziehung wird dessen letzte Lebensjahre prägen. Ihre Verabredungen, Geburtstags-und Feiertagswünsche bestimmen den Rhythmus der Botschaften.

Herausgeber Schmidt hat sie, mit Unterstützung von Gabriel Citron, in einem instruktiven Anmerkungsteil in den Lebenszusammenhang der Briefpartner eingepasst. Vor dem Hintergrund der Alltagsplanung dieser Liebesbeziehung heben sich drei philosophisch ergiebige Schwerpunkte ab. Schlagwortartig: Dummheit, Liebe und Ehrlichkeit.

Der deutsche Rezensent Helmut Mayer spricht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Blödeleien an, die sich an vielen Stellen des Bandes finden, eine treffende Beobachtung. Es beginnt damit, dass Wittgenstein am 8. September 1946 eine Reklameseite für Küchenherde mit Reiseanweisungen und folgender Erklärung an den Freund schickt: "Mein lieber Ben, das ist mein neues Briefpapier. Ich habe es speziell für unsere Korrespondenz anfertigen lassen." Und endet auf der vorletzten Seite des Bandes mit einer Weihnachtskarte an Bens Schwester.

Wittgenstein zeichnet ein Miniaturhaus, ein winziges schwarzes Quadrat als Dachfenster, und erläutert: "Wenn Du ganz genau hinschaust, also ganz genau hinschaust, kannst Du sehen, wie ich aus einem der Fenster blicke." Solche Späße sind, gegen den Anschein, nicht bloß schmückende Beigaben. Wittgenstein sagt es in ironischem Ton, doch es steckt mehr dahinter. Er sei ein Feinschmecker und denke gerne etwas absolut Dummes, "bevor ich etwas ungeheuer Intelligentes denke, nur um den Kontrast zu genießen".

Mit der Liebe hingegen ist es ihm bitterernst. "Siehst Du -ich bin sehr abhängig von Dir, das ist das Problem." "Alles, denke ich, ist einer einseitigen Beziehung vorzuziehen " So verbindet sich Liebe mit Ehrlichkeit. Für die Wittgenstein-Biografik mögen diese Briefe neuen Stoff bieten. Wittgensteins emotionale Betroffenheit lässt sich aber auch mit seiner philosophischen Arbeit in Verbindung bringen.

In seinem "Tractatus logico-philosophicus", einem Hauptwerk radikaler Sprachanalyse, findet sich die erstaunliche Behauptung, alle Sätze unserer Umgangssprache seien "so, wie sie sind, logisch vollkommen geordnet". Demnach ist nichts an ihnen auszusetzen. Warum sollte man sie also formal zergliedern, wie das die Sprachphilosophie macht?

Diese Unstimmigkeit findet sich auch in Wittgensteins Privatleben. Als Ben Richards sich einen Bart wachsen lässt, ist Wittgensteins Ablehnung prompt und kategorisch: "Dein Gesicht ist kein Modeartikel wie ein Hut oder eine Krawatte, die man ändert, wenn man sie satthat." Und das, obwohl er unablässig hervorhebt, wie glücklich ihn die bloße Anwesenheit des Freundes macht.

Auf der einen Seite kann es weder für Logiker noch für Liebende Extrawürste geben. Nach seinem Verständnis stehen sie im Einvernehmen mit ihrer Umgebung. Andererseits bricht der Philosoph in heiligen Furor aus: "Was jenseits der Grenze liegt, wird einfach Unsinn sein" (Tractatus). Ähnlich im Brief vom 10. September 1949 an Richards: "Dein Gesicht ist etwas Heiliges für die Person, die Dich liebt." Anti-elitär und anmaßend, im Denken wie im Leben. Billiger gibt Wittgenstein es nicht.