Ich hatte die Zeit meines Lebens

Sebastian Fasthuber in FALTER 11/2014 vom 12.03.2014 (S. 11)

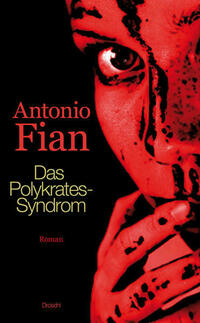

Antonio Fian erzählt in "Das Polykrates-Syndrom" die Geschichte eines Mannes, der die Kontrolle verliert

Antonio Fian hat einen Roman geschrieben. Auf den ersten Blick ist das eine merkwürdige Konstellation, ein seltsames Paar. Ein Text von mehr als 100, im konkreten Fall sogar über 200 Seiten stellt im Werk des Autors, der über seine Arbeit sagt, sie bestehe zu einem wesentlichen Teil aus Wegstreichen, Kürzen, Reduzieren, den epischen Ausnahmefall dar.

Der erste und bislang einzige Roman des in Wien lebenden Mannes aus Spittal an der Drau – "Schratt" – erschien 1992. Das ist lange her. Der Rezensent besuchte damals die sechste Klasse einer AHS in Oberösterreich und befand sich mitten in seiner ersten Thomas-Bernhard-Phase. Fian war ihm noch nicht bekannt, so konnte er auch nicht wissen, dass dieser sein erstes Dramolett Ende der 80er für den Falter – ein dem Gymnasiasten ebenfalls unbekanntes Medium – anlässlich der Erregung um die Uraufführung von "Heldenplatz" geschrieben hatte.

Viel Wasser ist die Drau runtergeflossen. Fian hatte anderweitig gut zu tun. Sein Hauptprojekt war und ist die Erneuerung des Dramoletts. Als Schüler von Nestroy, Kraus, Beckett, Bernhard und nicht zuletzt seines Landsmanns Werner Kofler hat er es in dieser kleinen Form zu großer Meisterschaft gebracht. Nebenschauplätze gab es immer: Stücke, Hörspiele, Erzählungen, Gedichte. Nichts davon widerspricht dem geläufigen Bild von Fian als Kurzstreckenspezialist. Wobei man dadurch leicht übersehen kann, dass die einzelnen Dramolette wie die Mikrodramen in "Die letzten Tage der Menschheit" auch immer in einem Zusammenhang stehen.

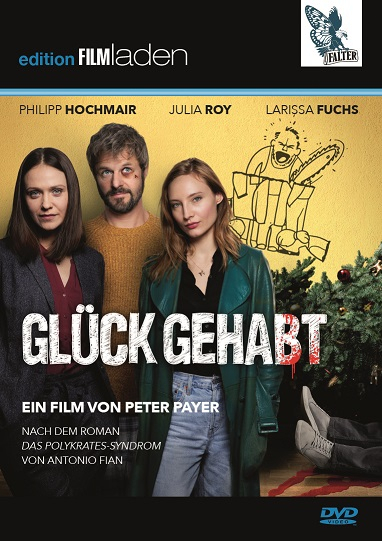

Dennoch: Dass er noch einmal zum Roman zurückkehren würde, überraschte sogar den Autor selbst. "Das Polykrates-Syndrom" geht zurück auf eine unrealisiert gebliebene Filmidee. Der Stoff hat Fian nicht losgelassen, und so wurde daraus im Lauf von zehn Jahren in einigen Arbeitsphasen und mit langen Pausen dazwischen ein Roman.

Fast noch überraschender kommt "Das Polykrates-Syndrom" für den Leser. Mit diesem Buch hätte kaum jemand von Fian gerechnet. Man könnte diese Schilderung eines Kontrollverlusts auf Raten ruhig auch als Thriller, als Horror- oder Splattergeschichte verkaufen – als eine, in der am Ende wohlgemerkt nichts aufgeklärt wird. Ganz anders als in den Dramoletten geht es nicht um österreichische Politik, auch nicht um den Kultur- und Literaturbetrieb, sondern um eine fesselnd erzählte Story.

Der Held und Erzähler heißt Arthur. Und da das Buch irgendwann in den 90ern – man rechnet noch in Schilling, im Fernsehen sind entweder Al Bundy oder Sonja Kirchberger zu sehen – spielt, ist man geneigt, ihn einen akademischen Slacker zu nennen. Karrieretechnisch ist er freiwillig unter seinen Möglichkeiten geblieben. Anstatt in einer Schule zu unterrichten, arbeitet er halbtags in einem Copyshop. Nachhilfestunden bringen ein bisschen Extrageld, das es streng genommen gar nicht brauchen würde, da Arthurs Frau umso eifriger an ihrer Karriere arbeitet. Ziel: jüngste Schuldirektorin Wiens. Das gibt dem Gatten viel Zeit, um in Lokalen Billard zu spielen und Leonard Cohen zu hören.

Eines Tages betritt eine junge Frau namens Alice den Copyshop. Sie hinterlässt Arthur eine Nachricht. Ganz gegen seine Gewohnheiten folgt er ihr – und kriegt prompt eine Abreibung von ihrem Ex. Trotzdem fängt er etwas mit ihr an. Seine durchschnittlich schöne, vor allem aber sehr geordnete Existenz gerät in der Folge gründlich durcheinander. Doch siehe da: Bis zu einem gewissen Grad genießt er das, schiebt nach und nach alle Bedenken beiseite und hat, wie man nach "Dirty Dancing" sagen würde, die Zeit seines Lebens.

Dass sein Glück ein Ablaufdatum hat, ist Arthur bewusst, leidet er doch unter dem titelgebenden, von Fian erfundenen Syndrom. Wer daran laboriert, lebt im Bewusstsein, dass man nicht ewig Glück haben kann. Polykrates hat das einst geglaubt – und sich gründlich getäuscht. Arthur fällt denn auch recht bald die erste Leiche vor die Füße. Wie überhaupt plötzliche Todesfälle, die eine gründliche Leichenentsorgung nach sich ziehen, eine große Rolle in dem Buch spielen. Mehr sei von der Handlung nicht verraten, die Spoiler-Gefahr ist beträchtlich.

Es handelt sich hier um eines dieser Bücher – und es folgt eine Formulierung, bei der man sich windet, weil es um Fian geht und um keinen gemachten Bestseller mit riesigem Werbebudget dahinter, aber doch trifft es im Positiven zu –, die man nicht mehr aus der Hand legen kann, weil man gespannt ist, wie es weitergeht und welche Wendung die Geschichte im nächsten Kapitel nehmen wird.

Wenn es einem Autor auf intelligente Weise gelingt, dem Leser immer wieder den Boden unter den Füßen wegzuziehen und ihn gleichzeitig so in die Handlung reinzuziehen, dass er, wie der stets vor neuen Aufgaben stehende Held des Romans, gar nicht anders kann, als sich jeder neuen, brenzlig-irrwitzigen Situation zu stellen, dann ist daran nichts auszusetzen. Im Gegenteil: Die österreichische Literatur könnte mehr Bücher dieser Art vertragen.

Dass auch eine positive Rezension im Standard mit dem pflichtschuldig vorgetragenen Einwand daherkam, an einigen Stellen würde "Das Polykrates-Syndrom" im Genrehaften bleiben, zeugt nur von der Angst des Kritikers, sich womöglich unter Niveau zu amüsieren. Unsinn: Wenn man bedenkt, zu welcher literarischen Meisterschaft es vor allem US-amerikanische Autoren in Genres wie dem Thriller gebracht haben, muss ein solcher Vorwurf gerade gegen einen Autor mit derart ausgeprägtem Sprachgefühl wie Fian ins Leere gehen.

Kurz: Ziehen Sie sich dieses Buch rein.

Lesung: 16.3., Wien, Café Else