Ein Sozialist mit Stil

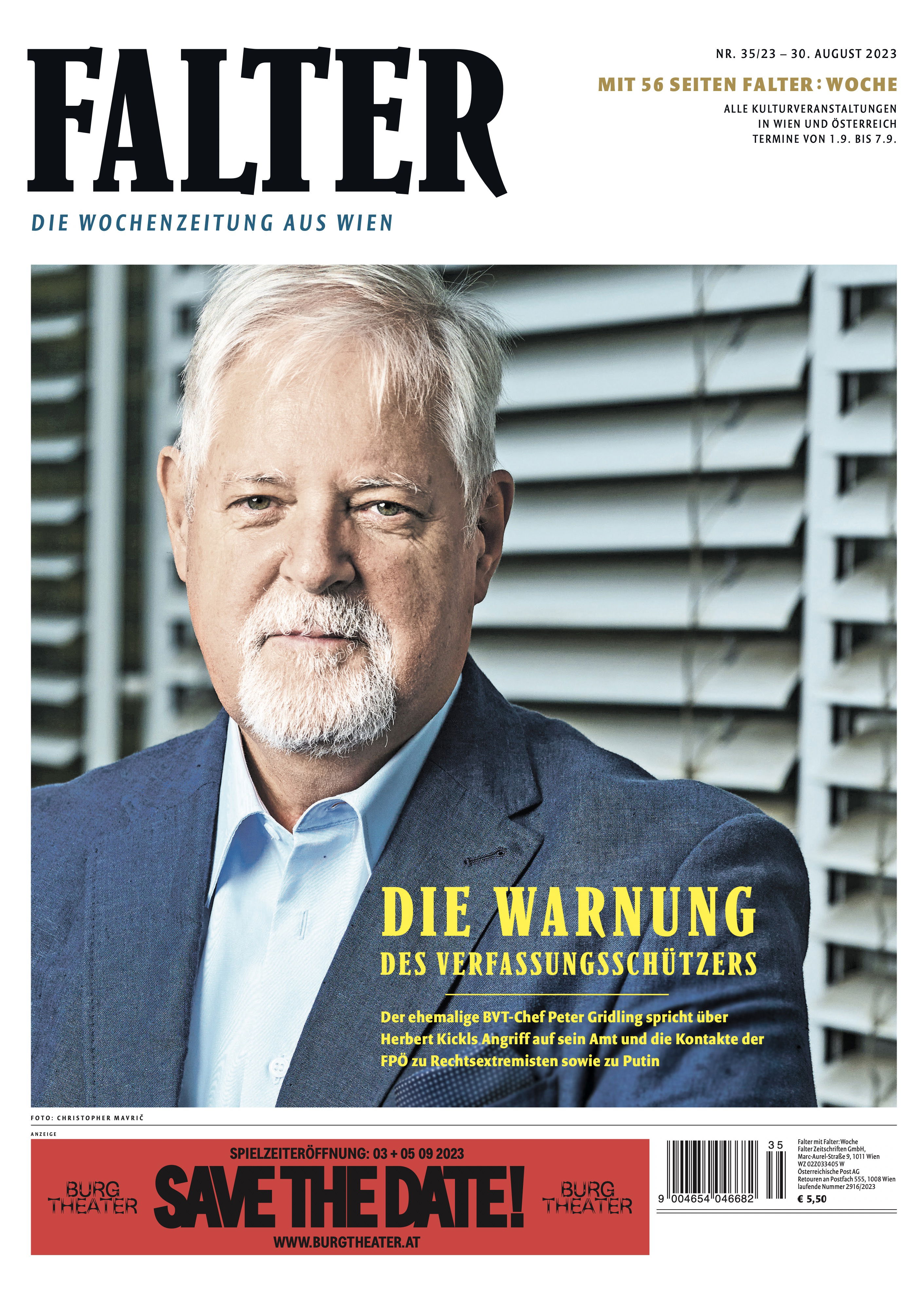

Klaus Nüchtern in Falter 35/2023 vom 2023-08-30 (S. 33)

Im März 1938, wenige Tage nach dem "Anschluss", wird bei Karl Seitz ein SS-Mann vorstellig. "Sind Sie der ehemalige Oberbürgermeister Doktor Karl Seitz?", will der Uniformierte wissen. Er will ihn offenbar verhaften -und bekommt ein bündiges "Nein" als Antwort.

Als der SSler brüsk darauf beharrt, dass der Befragte das doch nicht leugnen könne, weist ihn Seitz auf "drei grobe Fehler" in der Adressierung hin: Erstens gebe es in Wien keinen Oberbürgermeister; zweitens sei er kein Doktor, sondern Volksschullehrer; und drittens "bin ich kein ehemaliger, sondern ich bin der legal gewählte Bürgermeister von Wien, und einen anderen gibt es nicht".

Das war fraglos gut gegeben, auch wenn es nicht ganz den Tatsachen entsprach. Als Bürgermeister war Seitz bereits im Jahr 1934 von den Austrofaschisten verhaftet und durch Richard Schmitz ersetzt worden, ehe diesem ein ähnliches Schicksal beschieden war: Schmitz verbrachte den Zweiten Weltkrieg in Haft, unter anderem in Dachau, danach leitete er als Generaldirektor den katholischen Herder Verlag.

Seitz wiederum kam 1938 nach kurzer Haft frei, wurde allerdings im Zusammenhang mit dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 im berüchtigten Hotel Metropol am Morzinplatz von der Gestapo verhört und ins KZ Ravensbrück transportiert. Nach seiner Entlassung im März 1945 verbannten ihn die Nazis in die thüringische Kleinstadt Plaue, von wo aus die Rückkehr ins befreite und besetzte Österreich gelingt.

"Wie ein Lauffeuer", so schreibt Alexander Spritzendorfer in seiner soeben im Falter-Verlag erschienenen Biografie, habe sich die Nachricht von Seitz' Ankunft in den Morgenstunden des 22. Juni verbreitet. Unter den Prominenten, die ihre Freude über die Heimkehr des noch immer populären Politikers schriftlich kundtaten, befand sich auch Paula Wessely, die vier Jahre zuvor als Hauptdarstellerin im NS-Propagandafilm "Heimkehr" geglänzt hatte.

Als Nachfolger seines Parteigenossen Jakob Reumann, der das Amt fünf Jahre lang ausübte, war Seitz nicht nur der Bürgermeister des Roten Wien, sondern (neben dem "Erfinder" der berühmten Wohnbausteuer Hugo Breitner, dem Gesundheits-und Sozialpolitiker Julius Tandler und dem Schulreformer Otto Glöckel) eine der zentralen Gestalten dieses einmaligen gesellschaftlichen Experiments.

Als gegenkulturelle Bewegung, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, den "Neuen Menschen" von der Wiege bis zur Bahre, also vom Säuglingswäschepaket bis zur Feuerbestattung, zu begleiten, war Wien der rote Stachel im Fleisch eines katholischkonservativen, zusehends auch aggressiv reaktionären und autoritären Landes.

Die weltanschauliche Kluft war tief und hatte eine Reihe politisch motivierter Gewalttaten zur Folge, die von Attentaten und Massakern bis zum Bürgerkrieg reichte. "Solange es bei uns zwei Regierungen gibt", befand der seiner geringen Körpergröße wegen als "Millimetternich" verhöhnte Kanzlerdiktator Engelbert Dollfuß, "die des Staates, die ich führe, und die der Stadt von Bürgermeister Seitz und Genossen, wird es keinen Frieden geben."

Ein solcher Friede war seitens der Austrofaschisten gar nicht intendiert. Schon im "Korneuburger Eid" vom Mai 1930, den auch der spätere ÖVP-Bundeskanzler Julius Raab ablegte, hatte die Heimwehr, also der paramilitärische Flügel des Heimatblocks und als solcher das rechte Pendant zum Republikanischen Schutzbund, dem "westlichen demokratischen Parlamentarismus" den Krieg erklärt.

Als die so unglückselige Nationalratssitzung vom 4. März 1933 mit ihrer Abfolge von Abstimmungspallawatsch und Geschäftsordnungstricks zum Rücktritt aller drei Nationalratspräsidenten und damit zur Beschlussunfähigkeit des Nationalrates führte, nahm Dollfuß dieses politische Geschenk dankbar an und setzte die Lüge von der "Selbstausschaltung des Parlaments" in die Welt, die sich bis in die Zweite Republik in den Schulbüchern einnisten sollte.

Tatsächlich hatte Dollfuß eine Fortsetzung der Parlamentssitzung durch einen schriftlichen Einsatzbefehl an die Polizei und unter Androhung von Waffengewalt verhindert. Dollfuß, so urteilte Seitz, habe "alles getan, um ein österreichischer Mussolini zu werden. Seine Methoden waren aber nicht nur brutal, sondern auch hinterhältig".

Die egalitäre Gesinnung und die Abneigung gegen jegliche Form von Autoritarismus waren Seitz, wenn schon nicht "in die Wiege gelegt", so doch sehr früh vertraut. Sein Vater, ein ehemaliger k.u.k. Grenadier, verliert sein gesamtes, als Brennholzhändler akquiriertes Vermögen am Schwarzen Freitag des Jahres 1873 und stirbt drei Jahre später am "Bluthusten".

Der kleine Karl ist zu diesem Zeitpunkt vier Jahre alt. Der Mutter Barbara, Betty genannt, einer Wirtstochter und glühenden Anhängerin der Revolution von 1848, gelingt es nicht, sich und ihre fünf Kinder über Wasser zu halten. Es bleibt ihr nichts übrig, als den Sohn der städtischen Wohlfahrt zu überantworten.

Im September 1880 kommt Karl als "Kostkind der Gemeinde" ins städtische Waisenhaus am Alsergrund, eine rigid geführte katholische Kaserne, die für lebenslang solide Bibelkenntnisse und eine ebensolche Abneigung gegen soziale Ungerechtigkeit sorgt: "Eigentlich bin ich", so wird sich Seitz später erinnern, "schon als Elfjähriger gefühlsmäßig Sozialist geworden. Ich erkannte [ ], dass die Kinder der Reichen lernen dürfen, weil sie ein Monopol auf Bildung deshalb haben, weil ihre Eltern genug Geld besitzen, und die Armen ausgeschlossen bleiben, weil sie die besseren Schulen nicht bezahlen können."

So gesehen scheint die Lehrerlaufbahn, die Seitz wählen wird, nur logisch. Sie kommt aber nur zustande, weil er, der eigentlich Arzt werden wollte, sich das Medizinstudium nicht leisten kann. Als Protegé des liberalen Gemeinderats Baecher bekommt er immerhin ein Stipendium und einen Platz im Landeslehrerseminar St. Pölten.

Seine Lehrjahre als Lehrer werden sich als bestimmend für Seitz' Laufbahn erweisen. Der aufmüpfige Lehramtsanwärter und Junglehrer, der sich dank einer nebenher begonnenen Schneiderlehre für die "Generalreparatur" von Hosen den ein und anderen Silberzwanziger dazuverdient, wird sich erstmals als Redner profilieren und auf diese Weise auch seine künftigen Mitstreiter und Gegner kennenlernen.

Nachdem er als Jahrgangsbester gegen den reaktionären Rückbau des Reichsvolksschulgesetzes von 1869 polemisiert hat, befindet sein Direktor, dass jemand, der solche Reden schwingt, nicht zum Lehrberuf tauge, und behält das Abschlusszeugnis ein; es wird ihm später von einem liberalen Bezirksschulinspektor, dem der goscherte Junglehrer imponiert, retourniert werden -allerdings mit einer herabgesetzten Betragensnote.

Als Proponent der Gruppe "Die Jungen" setzt sich Seitz an der Seite des bereits erwähnten Otto Glöckel für eine geringere Klassenschülerhöchstzahl, für kostenlose Lernbehelfe und die strikte Trennung von Kirche und Schule ein. "Das Volk aufklären und seine Kinder bilden heißt kämpfen. Wer Lehrer ist, führt unablässig Kampf gegen Clerikalismus und Volksfeindlichkeit, gegen Bureaukratismus", heißt es im Programm der "Jungen".

Es sind genau diese aufrührerischen Positionen, die den Unmut eines Mannes erregen, der bis zu dessen Tod ein verlässlicher politischer Kontrahent von Karl Seitz bleiben sollte: Im September 1897 entlässt der erst kurz amtierende christlichsoziale Bürgermeister Karl Lueger fünf provisorische Unterlehrer, unter ihnen Seitz, ohne Angabe von Gründen aus dem Schuldienst. "Kein Lehrer", so wird Seitz sich später an einen Ausspruch Luegers erinnern, "hat das Recht, Republikaner oder Schönerianer zu sein. Sie müssen aus den österreichischen Schulen hinausgejagt werden [ ]. Das ist mein Staatsgrundgesetz!"

À la longue vermochte Lueger die Karriere Seitz' und dessen Avancement zu seinem Nachnachfolger (das der 1910 verstorbene Lueger allerdings nicht mehr erleben musste) nicht aufzuhalten. 1901 wird Seitz als erster Sozialdemokrat der dritten Kurie ins Abgeordnetenhaus des Reichsrates gewählt - mit dem Auftrag, "eine Bresche in die geschlossene Front der Luegerei zu schlagen" (Karl Renner).

Vom 30. Oktober 1918 bis zum 9. Dezember 1920 ist er (zunächst gemeinsam mit dem deutschnationalen Franz Dinghofer und dem christlichsozialen Jodok Fink, ab 15. März 1919 allein) Bundespräsident der jungen Republik; 1923 erfolgt seine Wahl zum Wiener Bürgermeister, ein Posten, der ihn mehr erfüllt als jener des Staatsoberhauptes.

"Würde - ja! Aber nur Würde -nein!", soll er später seinen Abschied vom höchsten Amt kommentiert haben: "Ich arbeite gerne zwölf Stunden lang, aber eine halbe Stunde Repräsentation ermüdet mich."

Als Bundespräsident beschränkt sich Seitz allerdings nicht bloß aufs Repräsentieren. Als ihm ein noch in der Monarchie verhängtes Todesurteil vorgelegt wird, weigert er sich, dieses zu unterschreiben. 1933 führen die Austrofaschisten die Todesstrafe wieder ein.

Der christlichsoziale Kurt Schuschnigg erachtet sie als etwas "vollkommen Erfreuliches" und sorgt als Justizminister dafür, dass Gnadengesuche nicht zum Präsidenten kommen, sondern das Todesurteil an Dutzenden von Februarkämpfern des Jahres 1934 sofort vollstreckt wird.

Die im Bürgerkrieg kulminierende Gewalt hat ein langes Vorspiel. Am 30. Jänner 1927 kommt es im burgenländischen Schattendorf zu einer Konfrontation zwischen Angehörigen der Frontkämpfer-Vereinigung Deutsch-Österreichs (der unter anderen Adolf Eichmann und der nachmalige Heimwehrführer Emil Fey angehören)und dem Republikanischen Schutzbund.

Frontkämpfer feuern auf die Straße und töten den Kriegsinvaliden Matthias Csmarits und den sechsjährigen Josef Grössing (Großonkel des späteren Staatssekretärs Josef Ostermayr). Zehn Monate später werden die Kugeln, die der Frontkämpfer und politische Wirrkopf Richard Strebinger auf den Dienstwagen Seitz' abfeuert, ihr eigentliches Ziel verfehlen.

Als der Schattendorf-Prozess mit einem Freispruch aller drei Angeklagten endet, kommt es am Tag nach der Urteilsverkündung, dem 15. Juli 1927, zu jenem traumatischen Ereignis, das als "Justizpalastbrand" in die Annalen eingehen soll und neunundachtzig Menschen, darunter vier Polizisten, das Leben kostet. Proteststreiks der Elektrizitätswerke legen den öffentlichen Verkehr lahm, der Republikanische Schutzbund brachte die spontanen Demonstrationen der Arbeiterschaft nicht unter Kontrolle, es kommt zum Angriff auf Wachstuben und zur Plünderung von Zeitungsredaktionen. Da Bürgermeister Seitz seine Zustimmung zum Einsatz des Heeres verweigert, lässt Polizeipräsident Johann Schober Berittene gegen die Demonstranten vorgehen und Schießbefehl erteilen.

Karl Kraus, der Schober auf Plakaten zum Rücktritt auffordert, hat die Ereignisse in einer Ausgabe seiner Fackel minutiös dokumentiert; Heimito von Doderer hat ihnen das zentrale Kapitel seines Opus magnum "Die Dämonen" (1956) gewidmet; Elias Canetti beschreibt in seinen Lebenserinnerungen "Die Fackel im Ohr" (1980) eine Szene, die ihm als Beleg für seine Theorie der führerlosen Masse gilt. Die sonst so disziplinierte Arbeiterschaft habe an diesem Tage "ohne ihre Führer" agiert: "Als sie den Justizpalast anzündete, stellte sich ihnen der Bürgermeister Seitz auf einem Löschwagen der Feuerwehr mit hocherhobener Rechten in den Weg. Seine Geste blieb wirkungslos: Der Justizpalast brannte." Canettis Darstellung ist in mehrfacher Hinsicht fragwürdig. Zum einen ist ungeklärt, ob und inwiefern die Arbeiterschaft mit der Brandstiftung überhaupt zu tun hatte; zum anderen hat sich der Bürgermeister den Brandstiftern nicht "in den Weg gestellt", sondern erfolglos versucht, dem Löschwagen zur Durchfahrt durch die Menge zu verhelfen.

Schließlich war Seitz, jedenfalls seiner Selbstwahrnehmung zufolge, alles andere als ein Führer: Als er am 8. Oktober 1933 im ausverkauften Praterstadion bei einem Fest anlässlich des vierzigjährigen Bestehens des Arbeitersängerbundes als "unser Führer Karl Seitz" angekündigt wird, verwehrt er sich dagegen: "Ich bin kein Führer! [] Ich bin heute nur Euer Sprecher."

Als bekennender Pazifist verabscheute Seitz Gewalt, und er war von der "unbezähmbaren Wut der Menschen", die sich im Juli 1927 manifestierte, erschrocken. Das Auftreten dieses stets untadelig gekleideten Herrn -dezidiert bis polemisch in der politischen Auseinandersetzung, freundlich und liebenswert im Umgang -war Ausdruck einer Haltung, die Zivilisiertheit als nötig, aber keineswegs selbstverständlich erachtet.

Ohne Politik, so teilte Seitz dem Bildhauer Gustinus Ambrosi, dem er wenige Wochen vor seinem Tod für eine Büste Modell saß, in einem Brief mit, sei die "unerzogene menschliche Gesellschaft nun einmal nicht zu regieren. In diesem Sinne ist die Politik ein Werkzeug sittlicher Erziehung".

Karl Seitz

Karl Seitz