Platz für die Königin!

Erich Klein in FALTER 44/2006 vom 01.11.2006 (S. 71)

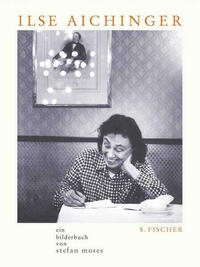

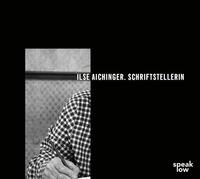

Am 1. November feiert Ilse Aichinger ihren 85. Geburtstag. Genauigkeit und sprachlicher Eigensinn prägen ein Werk, das bis heute nichts von seiner Frische verloren hat. Eine Würdigung.

Wir schreiben das Jahr 1947: "Schlafen S' in der Hängemattn", sagte der Beamte des Wiener Wohnungsamts und lehnte die Zuweisung eines Ersatzes für die nach 1938 enteignete Wohnung ab. Ilse Aichinger, als Tochter einer Ärztin und eines Lehrers am 1. November 1921 in Wien geboren, verbrachte ihre Kindheit in Linz, nach der Scheidung der Eltern erfolgt die Rückkehr nach Wien. "Ich erinnere mich der Küche der Großmutter. Sie war schmal und hell und lief quer auf die Bahnlinie zu." Von der Hohlweggasse im dritten Bezirk aus besucht Aichinger das Gymnasium am Rennweg und macht nach Österreichs "Anschluss" "mit Not" gerade noch die Matura. Nach den Nürnberger Rassegesetzen ist sie "Mischling ersten Grades". Während der Zwillingsschwester Helga die Emigration nach England gelingt, bleibt Ilse mit ihrer "volljüdischen" Mutter, die ihre Stelle als Schulärztin längst verloren hat und nur durch ihre Tochter bis zu deren Volljährigkeit vor Deportation geschützt ist, in Wien. Auf Widerruf - von einer Wohnung in die nächste vertrieben, bis in die Marc-Aurel-Straße, am "gottverlassenen unteren Ende", direkt neben dem Gestapohauptquartier. Großmutter und Tante werden im Mai 1942 nach Minsk deportiert und ermordet.

Als Ilse Aichinger in den 2001 publizierten "Kurzschlüssen" in ihre Kindheit zurückkehrt, charakterisiert sie deren Schauplätze, zugleich das heimliche Kraftzentrum ihres Werkes, folgendermaßen: "Orte, die wir sahen, sehen uns an." Und als Resümee ihres Schreibens: "Erinnerung, die sich nicht zu Ende begreift."

Nach dem Krieg studiert Ilse Aichinger sechs Semester lang Medizin. "Der Kampf um Studiengebühren war noch nicht absehbar, eher um die ersten Präparate. Viel wurde den Anfängern nicht zugemutet: Ich erinnere mich an Unterarme, davon gab es genug, die lagen in Wien herum." Ihr literarisches Debüt erfolgt 1948 mit dem Roman "Die größere Hoffnung". Die Geschichte der 15-jährigen Ellen und ihrer Gefährten, die allesamt "falsche" Großeltern haben, hat das ungenannt bleibende Wien zum Schauplatz. Hitler kommt hier ebenso wenig vor wie das Wort "Jude". "Weil es damals vor den Fenstern draußen gerade Nacht war, Krieg und Verfolgung, habe ich mich bemüht, im Finstern schauen zu lernen und darin die Masse des Tages wiederzuerkennen." Alle wissen alles, warten auf den Tod und hegen die große Hoffnung auf Flucht. Das märchenhaft-biblische Unterfutter der Erzählung wird an deren wuchtigem Ende, als Ellen von einer Granate zerrissen wird, nach außen gekehrt: "Über den umkämpften Brücken stand der Morgenstern." Der freiwillig getragene Judenstern ist - ohne alle verklärende Folklore - zum Stern der Erlösung geworden.

Das Buch wurde wohlmeinend besprochen, ganz geheuer blieb Ilse Aichingers radikale, den Tod herausfordernde Privatmythologie über Auschwitz und den Holocaust dennoch nicht. Der Literaturkritiker Joachim Kaiser schrieb später: "Wir hatten nicht jene poetische Freiheit gegenüber Phänomenen wie Nazi-Judenverfolgung und KZ-Staat. Dass Aichingers poetische Gewalt sich von so Schrecklichem wie der Judenverfolgung nicht zügeln ließ: Es war nicht so leicht zu ertragen." Da passte Paul Celans hermetische Exotik, dessen Gedichtband "Der Sand aus den Urnen" im selben Jahr erschien, schon besser ins Bild.

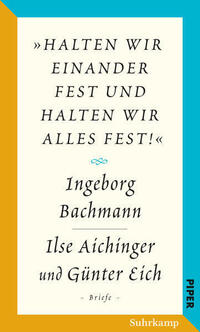

In den Fünfzigern rückt Ilse Aichinger, nachdem sie sich - wie die Langzeitfreundin und spätere Konkurrentin Ingeborg Bachmann - aus dem Wiener Literaturprotektorat des Hans Weigel verabschiedet hat, in die erste Liga der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur auf. Die Lektorin des Fischer-Verlages erhält schon bei ihrem zweiten Auftritt vor der Gruppe 47 für ihre "Spiegelgeschichte" den renommierten Preis der Autorenversammlung.

Die in rascher Folge enstandenen Lesebuchklassiker wie das "Fenster-Theater" oder "Der Gefesselte" haben bis heute nichts an Frische verloren. Nur selten verirrt sich das Erzählsystem ins symbolistische Gefilde schwerer Metaphorik: "Die hellsten Felder wachsen aus dem Abschied, die tiefsten Wälder treiben aus dem Galgenholz." Hätten frühe Weggefährten wie Günther Grass oder Martin Walser die Erzählung "Die geöffnete Order" aufmerksam gelesen, wäre ihnen die SS-Runen-Scham-und-Schande über Nazivergangenheiten erspart geblieben. Nicht unbeeinflusst vom literarischen linguistic turn jener Zeit und mit zunehmender Sprachskepsis lautet Aichingers Poetik nach dem Band "Eliza Eliza" (1965) in "Meine Sprache und ich": "Ich such sie mir aus, ich hol' sie von weit. Es ist aber eine kleine Sprache. Sie reicht nicht weit." Und noch deutlicher: "Ich gebrauche jetzt die besseren Wörter nicht mehr." In der Erzählung "Die Maus" schreibt sie nach Kafka und singt dabei wie die Callas: "Sie weiß wovon sie spricht. Wer weiß, vielleicht besteht der Jubel darin, daß ich unauffindbar bin." Zu einer Lesereise in die USA 1967 ist sie nur bereit, weil sie Bob Dylan aufsuchen möchte (was ihr schließlich auch gelingt). Eine Zeile des Sängers hat es ihr besonders angetan: "I'm glad, I'm not me."

Was mitunter wie resignativer Existenzialismus anmutet, war Ilse Aichingers Sache nie: Das nach einem Englandbesuch bei der Zwillingsschwester entstandene Hörspiel "Knöpfe" (1961) demonstriert eine andere Form der Sozialkritik als zeitgeistiges Engagement es verlangt, 1958 nimmt sie an der Gründung des "Komitees gegen Atomrüstung" teil, in der Erzählung "Flecken" (1978) wimmelt es von inquisitorischen Polizeimetaphern. Dem Gedichtband "Verschenkter Rat" (1978) attestiert Erich Fried: "Hier wird Kritik an dieser Welt geübt, die darum, weil sie nicht tagespolitisch ist, um nichts weniger radikal ist."

Sechzehn Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes, des Lyrikers Günther Eich, kehrte Ilse Aichinger 1988 nach Wien zurück - mit einem ihrer besten Bücher - "Kleist Moos Fasane", einer nochmaligen Vergegenwärtigung der Kindheitslandschaft des dritten Bezirks. Die Autorin ist (nach fast zwei Jahrzehnte währender literaturöffentlicher und germanistischer Stille) im Bellaria-Kino und im Filmmuseum, beim Demel, im Bräunerhof oder im Café Jelinek anzutreffen. Über irgendwelche Fetzen und Rechnungen gebeugt, schreibt sie hier ihre "Unglaubwürdigen Reisen" (2005) sowie "Film und Verhängnis" (2001). Unter dem Tisch staunt man ein wenig über die schwarzen Puma-Sneakers der Dichterin. Ständiger Begleiter der letzten Jahre, offenbar Aichingers Philosophenkaiser, ist der düstere Rumäne Emile Cioran.

In Beantwortung des sogenannten Proust-Fragebogens der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bezeichnete Ilse Aichinger einmal als ihre Lieblingsbeschäftigung "Mäuse vor Katzen retten", und als ihr Lebensmotto - "vivere non necesse est". Dem mag man kaum widersprechen, mit einer einzigen Ergänzung: Schreiben wie Ilse Aichinger ist notwendig. Wer wäre sonst die bedeutendste österreichische Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts?

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: