Schlüssel rein, Schloss zu, Rübe ab

Erich Klein in FALTER 41/2018 vom 10.10.2018 (S. 23)

Grimms Märchen sind so beliebt, brutal und rätselhaft. Franz Josef Czernin versucht sie zu knacken

Märchen? Kein deutschsprachiger Autor, der sich an diesem fantastischen, „volkstümlichen“ und vorgeblich ursprünglichen Genre nicht versucht hätte. Goethe betitelte seine Kunstmärchen schlicht „Das Märchen“, Novalis meinte, in den „Traumbildern ohne Zusammenhang“ spreche „die Natur selbst“. Märchen dienten linker Gesellschaftskritik, den Rechten lieferten sie „Archetypen“.

Galt den einen der Grimm’sche Hausschatz als Ausbund schwarzer Pädagogik, hielten die anderen mit dem Slogan „Kinder brauchen Märchen!“ dagegen. Vor einigen Jahren wurde fantasievolles Märchenerzählen zum immateriellen Kulturerbe erklärt, doch bis heute gelten die zwischen 1805 und 1856 gesammelten und vielfach bearbeiteten Kinder- und Hausmärchen von Jacob und Wilhelm Grimm als Inbegriff des Genres.

Vor allem die vielen, weitgehend unbekannten Märchen hat der Lyriker und Essayist Franz Josef Czernin in einem aufwendigen Projekt einer Neufassung unterzogen. Er selbst spricht von „Verwandlungen“ und erhebt keinen Anspruch auf Wiedererkennbarkeit der Ursprungstexte, die paraphrasiert, abgestoßen oder gänzlich aufgelöst werden. Ein Hinweis auf die Methode findet sich im parallel entstandenen Logbuch des Unternehmens „Das andere Schloss“: „In den Grimm’schen Märchen ist an fast jeder Stelle das Gefühl für Klang, Rhythmus, aber auch für Konnotationen und für die sich dabei einstellenden Hintergründe wirksam.“

Eine Verwandlung à la Czernin geht so. Bei den Grimms hebt etwa das Märchen „Der goldene Schlüssel“ bekannt traditionell an: „Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, musste ein armer Junge hinausgehen.“ Er findet einen goldenen Schlüssel und später in der gefrorenen Erde ein Kästchen mit dem dazu passenden Schloss. Bereits nach wenigen Zeilen endet das Märchen damit, dass der Schlüssel umgedreht wird und „wunderbare Sachen“ in Aussicht gestellt werden.

Was man als prä-postmoderne Verarschung des Lesers verstehen kann, bezeichnen Philologen als Vexiermärchen. Nicht zufällig platzierten die Grimms „Der goldene Schlüssel“ symbolträchtig am Ende ihre Sammlung, bei Czernin wird damit titelgebend der Anfang gemacht: „Da ist ein Schlüssel und der dreht sich, und sogleich ist der Schlüssel selbst das Schloss, ja, sowohl der Palast, mit seinen Zimmern, Gängen und Kammern, als auch das planvoll geschmiedete Loch, in das der Schlüssel nun passt.“

Der sprachliche Wirbel reißt rasant Wortfolgen mit sich, assoziative Ketten wie Schlüssel-Schloss-Loch lösen alle narrativen Bezüge auf. Das Ganze ist mit „Der alte Witz“ überschreiben und der Leser greift ein wenig verwirrt zum 300-seitigen Band „Das andere Schloss“, der ein umfangreiches Register enthält, allerdings keinen konventionellen Kommentar bereitstellt, sondern in einem erfrischend pedantischen Close Reading etwa die Frage nach der Zeitenfolgen in der Geschichte stellt und diese so beantwortet: Mit dem Öffnen des Kästchens werde nicht nur das Geheimnis des Schatzes, sondern auch des Textes gelüftet und auf eine Zukunft verwiesen, die freilich „jenseits des Märchens“ läge. Das Aufschließen des Kästchens aber wäre die Bedingung dafür, „dass diese Zukunft stattfinden kann“.

Wem derartige Spekulationen zu sperrig sind, der wird durch Mikroessays entlohnt, in denen sich der Autor zur Literatur im Allgemeinen äußert; zu Fragen von Fiktion und Realismus, zu eigenen Leseerfahrungen oder über das sich im Lauf der Zeit verändernde Urteil über Autoren wie Hölderlin (der keine Märchen schreiben konnte) oder den märchenhaften „anderen Zustand“ bei Robert Musil.

Und dann taucht abermals „Der goldene Schlüssel“ auf. Von Franz Kafka stammt der Aphorismus: „Manches Buch wirkt wie ein Schlüssel zu fremden Sälen des eigenen Schlosses.“ Czernin beginnt über das Homonym „Schloss“ nachzudenken – über die Sperrvorrichtung und das Gebäude – und merkt dazu an: „Was gäbe ich darum zu wissen, ob Kafka in den Sälen auch das andere Wort hören wollte oder musste.“

Ganze Bibliotheken befassen sich mit der Entschlüsselung von Kafkas Romanfragment „Das Schloss“. Bekanntlich kommt der Protagonist, K., dort nie hinein. Die Idee, dass der Roman selbst zugleich Schloss und Schlüssel sei, klingt frappierend einleuchtend und dunkel zugleich. Ob eine damit ein Universalschlüssel für Czernins Verständnis von Grimms Märchen in die Hand gegeben ist, sei dahingestellt.

Einmal fragt sich dieser, ob es ein Zauberwort gebe, mit dem all die abgeschlagenen Gliedmaßen und Köpfe ihren grausam misshandelten Besitzern zurückerstattet werden könnten. Für die Rührseligkeiten des raunenden „Es war einmal“ ist ohnedies kein Platz. Dafür sind Märchen wie „Die Hochzeit der Frau Füchsin“ zu pornografisch, dafür ist „Der Zaunkönig“ schon im Urtext zu poetisch. Der Frage nach der gerechten Aufteilung des häuslichen Erbes im Märchen „Die drei Brüder“ fällt Czernin geradezu rabiat ins Wort: „Der alte Vater, das pracht- und prunkvolle Haus – das ist schon der erste Schwach- oder gar Unsinn.“

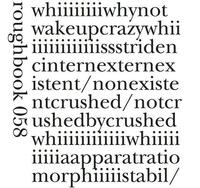

Bleibt nur noch zu fragen, was es mit dem vierseitigen Satzmäander auf sich hat, in den sich der Verlust von allem und jedem in Czernins Neudichtung von „Hans im Glück“ auflöst. Doch auch darauf findet sich eine Antwort: „Rätsel können gelöst werden, etliche Märchen kaum, jedenfalls nicht mehr als einmal.“ Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lesen Sie noch heute.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: