"Das Handy ist der Hundling"

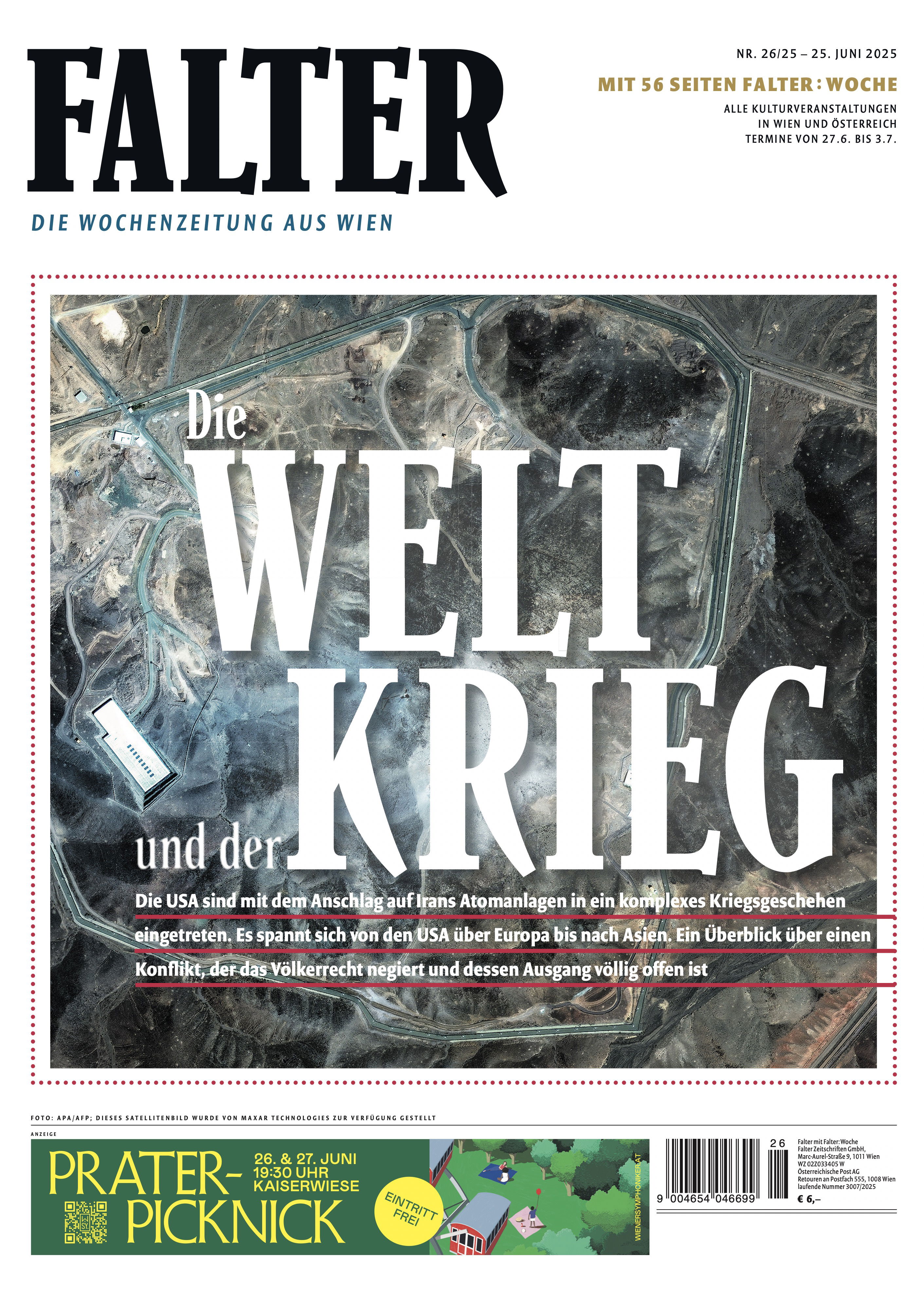

Sebastian Fasthuber in FALTER 26/2025 vom 25.06.2025 (S. 24)

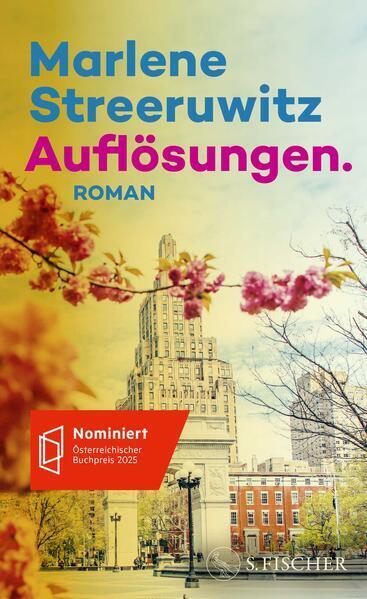

In ihrem neuen Roman "Auflösungen." erzählt Marlene Streeruwitz von New York. Einst war die Stadt ein großes Versprechen. Davon ist nicht mehr viel übrig. Die österreichische Autorin arbeitet sich in dem Buch auch an den Schwierigkeiten und Zumutungen eines Frauenlebens ab -ein zentrales Thema ihres Werks. Das Gespräch fand in der Falter-Redaktion statt.

Falter: Wie sehr sind Sie mit New York verbunden? Marlene Streeruwitz: Ich fahre seit 30 Jahren jedes Jahr hin. In New York habe ich mehr Freunde als in Wien. Da ist meine Familie, die ich mir ausgesucht habe.

Wann waren Sie zuletzt da?

Streeruwitz: Voriges Jahr. Bis auf Weiteres jetzt mal nicht. Ich mag an keine Grenze, wo mir das Handy abgenommen und durchgeschaut wird. Und das ist jetzt der Fall. Ich treffe meine Freunde heuer im Sommer in Paris, oder sie kommen nach Wien.

Das Buch beginnt mit dem, was viele USA-Reisende fürchten: der Einreise. Eine Frau liegt auf dem Boden, und es ist unklar, was mit ihr passiert ist.

Streeruwitz: Natürlich hat die Romanfigur Erfahrungen von mir mitbekommen. Jedes Mal fürchtet man sich, nicht alle Papiere beieinander zu haben. Der Eintritt in die freie Welt ist sehr beschränkt geworden. Neulich habe ich gelesen, dass sie versuchen, rechtliche Wege zu finden, um die Social-Media-Texte von einreisenden Studentinnen und Studenten, die ein Visum haben, anschauen zu dürfen. Das ist Mind-Control, das ist Faschismus. Also da möchte ich jetzt mal nicht hin, wenn ich nicht muss.

Wie haben Sie die Stadt kennengelernt?

Streeruwitz: Als das liberale, kunstsinnige, schwule New York von einst. Deshalb habe ich den beiden Teilen des Romans Zitate von Frank O'Hara vorangestellt: "Standing Still and Walking in New York" und "Meditations in an Emergency".

Frank O'Hara war ein Dichter, der die New Yorker Künstlerszene in den 1960ern mitgeprägt hat. Was war das für eine Zeit?

Streeruwitz: Eine Zeit der Liberalisierung und Befreiung, die jetzt zu Ende ist. Die Personen, die auf diese Freiheiten gedrungen haben, haben leider nie viel Geld verdient. Dadurch konnten sie es sich irgendwann nicht mehr leisten, in Manhattan zu bleiben. Und wurden rausgeschoben. Der Kapitalismus richtet es sich eh selber. Man muss nicht wirklich mit Zensur zuschlagen, sondern man verschiebt einfach die Leute.

Warum ist es so wichtig, in Manhattan zu leben?

Streeruwitz: Wenn man nicht in Manhattan ist, dann ist man niemand. Das war schon immer ein ganz wichtiger Punkt, ein dominantes Feature. Manhattan ist das Zentrum und die gesamten restlichen USA die Peripherie. Das ist natürlich auch Hybris. Aber ich kann mich erinnern, es gab Malerinnen, die wegziehen mussten, und die sind verschwunden. Davor haben immer alle Angst. Früher gab es im Village billige Zimmer, du hast gekellnert und deine Kunst gemacht. Dieser Weg ist nicht mehr möglich, weil du, um zu kellnern, zuerst eineinhalb Stunden commuten müsstest. Und das schaffst du nicht mehr. Das System macht sich selber den Platz frei, sodass niemand mehr da ist, der sagt, man soll es anders machen. Das ist New York heute.

Was war der größte Einschnitt? 9/11?

Streeruwitz: Im Grunde hat die Immobilienindustrie New York kaputt gemacht. Und die Pandemie hat auch noch die kleineren Geschäfte mitgenommen. Jetzt leben wir nur mehr in einem Großkonzern, der uns über das Hausrecht beherrscht. Kein öffentlicher Raum mehr, sondern nur mehr Hausrechtsräume wie in Flughäfen oder Malls. In Mietshäusern ist es genauso. In den USA hat Private Equity den Immobilienmarkt schlicht aufgekauft. Es gibt keine Besitzer mehr, sondern nur eine Riesensauce von Besitzern, die zentralisiert in einer Firma zusammenläuft. Als Hausherr oder Hausherrin kriegst du statt der Miete deine Anteile ausgezahlt, das ist viel einfacher und praktischer. Und die Private Equity kann machen, was sie will. Begonnen hat es aber viel früher.

Wann denn?

Streeruwitz: Für mich hat es mit Ronald Reagan begonnen. Er war der Erste, der gesagt hat: "Let them suffer." Und der schwangeren Teenagern, schwarzen Teenagern die Unterstützung entzogen hat. Er hat diese großen Erzählungen gemacht über Personen, die angeblich so viel Geld kriegen, alles reine Märchen. Reagan als sadistischer Märchenerzähler war ein Einschnitt. Dann kam die Aids-Epidemie, die New York zerrissen hat. Das habe ich schon miterlebt, das war hart. Und heute kann man sagen: New York ist tot. Aber so ist es mit Geld. Es ist eine tote Ware.

Ihre Hauptfigur Nina bricht dennoch von

Wien nach New York auf. Was sucht sie da? Streeruwitz: Enthebung auf Zeit. Das ist ja nicht für immer gedacht. Es ist eine Art Urlaub von sich, vom eigenen Leben. Das, was wir uns alle immer wünschen. Aber das wird ihr nicht zugestanden. Alles, was sie in Wien zurücklassen wollte, reist mit in ihrem Kopf.

Sie bekommt auch laufend am Handy Nachrichten aus der Heimat.

Streeruwitz: Das Handy ist der Hundling. Das schreit immer dazwischen. Auch wenn du es abstellst. Du stellst es wieder an und es schwebt alles von draußen herein.

Sie schreiben, dass sich durch Handys das Straßenbild in New York komplett verändert hat.

Streeruwitz: Es gab eine ganz bestimmte Art, in New York zu gehen. Die war schnell. Zisch! Da musstest du dich durchwinden und immer wieder neu justieren. Das war die reine Energie. Es ist erstaunlich, wie zombieartig und gemütlich die Menschen sich heute auch in New York bewegen. Geleitet vom Handy, immer mit Blick drauf.

Um welche Auflösungen geht es im Buch?

Streeruwitz: Um die Auflösung von Sicherheit. Von Menschen. Die Personen, die Nina trifft, sind ja alle entweder schon aufgelöst. Oder in Auflösung. Das hat auch mit dem Alter zu tun. Ganz New York hat sich aufgelöst. Die Zukunft ist schwer vorstellbar. Ich habe mich zum Beispiel nie unsicher gefühlt in New York. Und das ist in der Szene, wo Nina von diesem Gerüst herunterschaut, anders. Da wird eine Reportage gefilmt. Und eine Person hat eine Beule unterm Arm. Nina fragt sich, ob der eine Pistole mit hat oder nicht. Das ist doch eine relativ existenzielle Frage.

Was war Ihr schlimmstes New-York-Erlebnis?

Streeruwitz: Demonstrieren. Das war in der Occupy-Bewegung. Es war verlangt, auf dem Gehsteig zu bleiben, und trotzdem haben die Polizisten Personen einfach herausgegriffen, zu Boden geworfen und gefesselt und in die Transporter gestoßen. Die Verhafteten mussten dann auch noch für diese weißen Plastikfesseln bezahlen, mit denen sie gefesselt worden waren, weil die Polizisten die wiederum selber kaufen hatten müssen. Eine Armutskette - und es ist also alles nicht sooo neu. Und ich kann hier nicht gendern, weil ich keine Polizistinnen gesehen habe.

Warum haben Sie eine Lyrikerin zur Hauptfigur gemacht? Wenn man bedenkt, dass Literatur eine immer marginalere Rolle spielt, ist Nina als Lyrikerin quasi doppelt marginalisiert.

Streeruwitz: Ja. So ist das auch sicher zu nehmen. Ich fand es wichtig, dass es eine Person ist, die in der Lage ist, das auf sie Eindringende in Sprache zu verwandeln. Ich selber glaube, dass Lyrik eigentlich das ist, was gerade sein sollte. Ich habe ja auch begonnen, Gedichte zu veröffentlichen, was ich nie vorhatte. In meinem Gedicht über Trump steht: "Wenn der König will, bist du ein Käfer." In einem Essay muss ich zwei Seiten schreiben, um das zu erklären. Und so ist es einfach gesagt. Lyrik hat auch etwas schön Autoritäres.

Donald Trump spielt im Buch keine große Rolle. Warum?

Streeruwitz: Der Roman war schon fertig, bevor er gewählt wurde. Ich war ein bisschen böse auf den Verlag, dass ich nicht bis Jänner schreiben konnte. Aber heute finde ich es ganz richtig so. Trump muss gar nicht wirklich anwesend sein, um nicht doch ständig anwesend zu sein. Traurig finde ich, dass es durch ihn nochmal länger dauern wird, bis wir eine Frau an der Spitze erleben werden. Der hat jetzt zwei Mal Frauen besiegt. Und daraus bezieht er auch Kraft. Das ist für den narzisstische Nahrung, wie das so schön heißt.

Ich möchte einige Jahrzehnte zurückspringen ins Österreich der 1960er. Ein Teenager hatte damals den Wunsch, Suhrkamp-Autorin zu werden und für Die Zeit zu schreiben.

Streeruwitz: Ja, das war mein Vorhaben mit 15,16. In dem Alter sagst du dir: Das mache ich. Das war natürlich die reine Angeberei im Badener Strandbad. Erstaunlicherweise ist mir beides gelungen. Wenn auch mit sehr vielen Umwegen.

Ihr Vater war ÖVP-Politiker und Bürgermeister von Baden. Wie viel Rebellion gegen Herkunft, Politik und Kirche steckte in dem Wunsch?

Streeruwitz: Das war im Zeitgeist aufgehoben. Es war klar, dass nur Suhrkamp die richtige Literatur liefert und auch den theoretischen Teil dazu. Die Zeit war die zweite Säule. Weil den Spiegel mochte ich nie lesen. Das ist ein ganz anderer Stil, so deutsch-defätistisch. Für mich hat der Vietnamkrieg einfach diese Grenze gesetzt. Ich war gegen den. Alle anderen in der Familie, meine Eltern und Brüder, waren überhaupt nicht gegen den Krieg. Als jugendliche Person habe ich mir gedacht, ich habe deswegen große Verdienste. Aber es ist schon ein Zeitgeist, der dich trägt. Mehr, als ich mir das damals vorstellen hätte können.

Bis Sie Autorin wurden, verging viel Zeit. Sie haben zwei Kinder allein aufgezogen. Wie erinnern Sie diese Jahre?

Streeruwitz: Ich kann nur sagen, es war sehr anstrengend. Wenn der Alte abhaut und du in die Wüste geschickt wirst, dann ist das einfach hart. Du sollst ja ein neues Leben begrüßen und in deiner Liebe behüten. Du verlierst aber alle Freunde, weil der Mann die mitnimmt, und bekommst kein Geld, weil der nichts zahlt. Du musst für diese Kinder allein eintreten, während dir gerade dein Klassenschicksal und dein Triebschicksal genommen wurden.

An Schreiben war überhaupt nicht zu denken?

Streeruwitz: Nicht in den 15 Kinderjahren. Das macht nichts. Die Kinderjahre sind ja auch wunderbar. Die Kinder sind das Beste an der Sache. Und aus dem Gemühe und der Ungerechtigkeit heraus entsteht auch eine Art Energie. Aber das dauert lang, bis die habbar ist. Zuerst einmal bist du am Boden zerstört, weil auch das Triebschicksal gekappt ist. Du bist dann keine Frau mehr. Das sagt dir deine Umgebung. Da ist die einzelne Person gar nicht so wichtig, sondern der Vorgang, der gesellschaftlich getragen wird von dieser Partei, die sich der Familie widmet oder die Familie als einen selbstverständlichen Vorgang betrachtet, aber die Frauen verachtet. Ich habe als junge Frau Unipolitik gemacht. Und als ich schwanger wurde, hat Günther Winkler, der damalige Rektor der Uni Wien, mich aus dem akademischen Senat verabschiedet mit dem Satz: "Jetzt geht sie dahin, wo sie hingehört."

Warum haben Sie den Namen Ihres Ex-Mannes nach der Scheidung behalten?

Streeruwitz: Ich wollte so heißen, wie meine Kinder genannt wurden. Ich habe mit 20 das erste Mal geheiratet. Da gab es keine andere Möglichkeit, als den Namen des Mannes anzunehmen. Aber wenn ich heute etwas bestelle, wie etwa ein Taxi, dann verwende ich meinen Mädchennamen, weil der einfacher zu buchstabieren ist.

Ihre Figur Nina macht Jahrzehnte später als Mutter und verlassene Frau ähnliche Erfahrungen. Hat sich nichts geändert?

Streeruwitz: Es ist eigentlich ganz ähnlich. Der Mann ist weg. Es gibt immer Komplizen, Komplizinnen und Kreise, die solche Personen schützen. Und du verschwindest in der Wohnung, in der du zurückgelassen wirst und Schluss. Niemand fragt "Wo ist denn Ihre Frau?" oder sonst etwas. Der Mann kann dich stillstellen wie im 19. Jahrhundert.

Sie kämpfen auf dem Feld der Literatur gegen das Patriarchat. In die Politik zu gehen war keine Option?

Streeruwitz: Nein, das wollte ich nicht. Die Zurichtung der Personen durch die Politik ist unerträglich. Ich weiß nicht, wie das funktionieren könnte, dass du in die Politik gehst, ohne dass deine Person vor dem Parlament zurückgelassen werden muss. Außerdem war ich böse. Warum soll ich ein System unterstützen, das mich so ruiniert? Und ich wüsste auch nicht, wo ich mich engagieren soll. Ich habe für mich nichts anderes gesehen als die Literatur. Das war der einzige Weg.

Im zweiten Teil des Romans hat Nina einen Unfall. Sie kämpft sich alleine durch wie eine ramponierte Actionheldin. Warum tut sie sich so schwer damit, Hilfe anzunehmen?

Streeruwitz: Als Alleinerzieherin hat sie gelernt, dass sie alles allein bringt und dass das auch das Prestige ist. Der Erfolg einer Alleinerzieherin ist, es allein geschafft zu haben. Das ist gesellschaftlich vorgeschrieben. Du brauchst keine Hilfe, dann bist du gut. Das ist grausam. Das hat sie aber internalisiert. Außerdem handelt sie in der Situation im Schock.

Ich spoilere ungern, aber der letzte Satz des Romans

Streeruwitz: ... lautet: "Der Papa ist tot." Das können wir ruhig sagen.

Wie ist das gemeint?

Streeruwitz: Das Ende des Patriarchats wird ausgerufen. Das wäre die Wunschvorstellung. Und es wäre gut für alle. Für die Männer am meisten. Gar keine Frage.

Nina denkt ziemlich oft an Sex. Es ist aber immer wahnsinnig kompliziert. Was müsste passieren, damit wir alle großartigen Sex haben könnten?

Streeruwitz: Da müssten wir die DDR fragen.

Können Sie bitte den Zusammenhang zwischen großartigem Sex und der DDR erklären?

Streeruwitz: Wenn alle ihr Geld haben in einer Grundsicherung, reden wir anders miteinander. Die Möglichkeit, Frauen über materielle Zuwendungen zu verführen, ist einfach eine Tatsache. Eros ist ja nicht möglich unter den Umständen, weil immer schon etwas Erpresserisches im Raum ist. Das Normale ist, dass Männer die Macht haben und die einsetzen. Und die Frauen sind die schlimmsten Komplizinnen gegen sich selber, weil sie immer die Nächste sein können und mitmachen. Sie unterbrechen diese Vielweiberei nicht. So gesehen wäre es gut, wenn alle eine bedingungslose Grundsicherung hätten. Dann könnte es vielleicht ein bisschen lockerer sein.

Eine Frau kann sich selbst Blumen kaufen, singt Miley Cyrus. Sie erwähnen den Song im Roman. Es wird nicht ganz klar, ob Sie ihn gut finden oder nicht.

Streeruwitz: Das ist die Erpressung, die gerade läuft. Du kannst es eh alleine machen. Du kannst dich befreien und dann kannst du deine Blumen selber kaufen. Aber dann gibt es die Kommunikation, die ja das Schöne an der Sache ist, nicht. Das Überreichen der Blumen und die Erfahrung, dass du diese Blume wert bist. Wertlosigkeit ist ein böser Zustand. Die totale Wertlosigkeit der Alleinerzieherin zum Beispiel. Es brauchte die ganze Zeit bis heute, dass ich davon ohne Rührung reden kann. Und Wert? Der muss gegeben werden. Da kommt eine Person allein nur bis zu einem bestimmten Punkt. Alles Weitere fällt an die Gesellschaft.

Vielen Dank für das Gespräch.

Streeruwitz: Bitte. "Flowers" ist aber natürlich ein tolles Lied. Kennen Sie den Auftritt bei den Grammys, wo sie das Mikrofon so hinschmeißt? Großartig! Aber der Text ist kein Fortschritt. Finden Sie es nicht auch grauenhaft, mit wie wenig wir uns begnügen müssen in unserem kurzen Besuch auf dieser Welt? Ich denke mir, es könnte alles sehr viel größer, aufregender, bunter, gerechter und dann witziger sein. Da wäre ich auf jeden Fall dabei.