Fragen einer Zeitung lesenden Adeligen

Klaus Nüchtern in FALTER 37/2016 vom 14.09.2016 (S. 33)

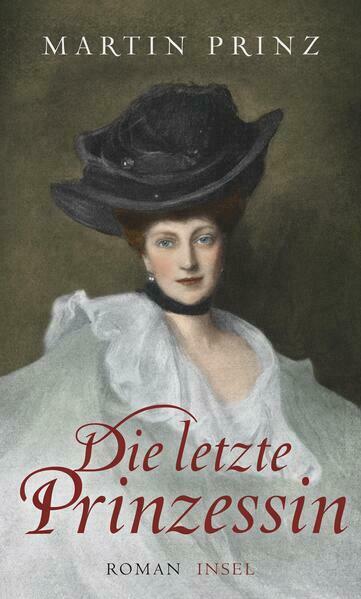

Martin Prinz’ Roman über „Die letzte Prinzessin“ interessiert sich für zu viel und zu wenig zugleich

Sie kam 1883 als Erzherzogin Elisabeth Marie Henriette Stephanie Gisela von Österreich und einzige Tochter des Kronprinzen Rudolf zur Welt, der sich das Leben nahm, als Elisabeth fünf Jahre alt war. Durch ihre „unstandesgemäße“ Ehe mit dem um zehn Jahre älteren Otto zu Windisch-Graetz, die seitens ihrer Familie auf Widerstand gestoßen war, schied die Lieblingsenkelin von Kaiser Franz Joseph I. aus dem Haus Habsburg-Lothringen aus und verzichtete damit auf alle Ansprüche.

Die bald gescheiterte, aber nominell langlebige Ehe mit dem notorisch untreuen Gatten hatte einen erbitterten Sorgerechtsstreit um die vier gemeinsamen Kinder zur Folge, der erst 1924 beigelegt wurde. Da lebte Elisabeth schon mit ihrem späteren Ehemann zusammen, dem niederösterreichischen Landtagsabgeordneten Leopold Petznek. Durch ihn kam sie in Kontakt zur Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP), der sie 1925 beitrat.

Bekannt mit Bruno Kreisky und der Widerstandskämpferin Rosa Jochmann, engagierte sie sich aktiv für die Sozialdemokratie. Die aufgrund eines schweren Rheumaleidens schließlich immobile Elisabeth starb 1963 im 80. Lebensjahr und begünstigte in ihrem Testament die Stadt Wien, der sie einen Teil des Parks ihrer Villa in der Linzer Straße 452 zur Errichtung einer Gemeindebauanlage überließ. An der Adresse befindet sich heute auch die österreichische Niederlassung der buddhistischen Sōkai-Gakkai-Gemeinschaft.

Es ist nicht sonderlich schwer nachzuvollziehen, was einen Schriftsteller an der Biografie dieser Frau fasziniert. Der aus Lilienfeld stammende Martin Prinz (Jg. 1973) war bislang vor allem durch die literarische Aufarbeitung von Leben und Werk seines niederösterreichischen Landsmannes, des Bankräubers und Marathonläufers Johann Kastenberger alias „Pumpgun-Ronnie“, in dem später auch verfilmten Roman „Der Räuber“ (2002) bekannt geworden. In seinem jüngsten Opus, „Die letzte Prinzessin“, konzentriert sich Prinz, der zuletzt die umfängliche Wanderreportage „Über die Alpen“ (2010) vorgelegt hat, auf die ersten drei Lebensjahrzehnte der Protagonistin.

Auch die liefern zweifelsohne genug Stoff, die Frage ist lediglich, nach welchen – sowohl thematischen als auch ästhetischen – Kriterien dieser organisiert wird. Die Antwort darauf bleibt bis zum Schluss offen, oder sagen wir so: Bei der Lektüre stellt sich bald der Eindruck ein, dass sich der Autor für alles interessiert und dass ihm jedes Mittel recht ist.

Die Psyche des kleinen, später dann pubertierenden Mädchens, sein Konflikt mit der Mutter, der es zeitlebens die Mitschuld am Tod des Vaters gegeben hat, scheinen Prinz ebenso wichtig wie die sexuell unbefriedigende und in einen deprimierend viskosen Rosenkrieg ausartende Ehe mit dem eitlen Windbeutel Windisch-Graetz. Die Verschwörungstheorien, Kronprinz Rudolf sei weiterhin am Leben und identisch mit dem Local Hero Lilienfelds, dem Skifahrpionier Mathias Zdarsky, lässt der Autor ebenso wenig aus wie historische Details zum Frieden von Brest-Litowsk.

Ausführlich breitet der Roman Elisabeths extensive Lektüre der Arbeiter-Zeitung aus, deren Berichterstattung über das Attentat Friedrich Adlers auf den österreichischen Ministerpräsidenten Karl Stürgkh die rote Erzherzogin besonders beeindruckt hat und aus der im abschließenden Drittel seitenweise zitiert wird. Allerdings erweist sich dies gleich als doppelter Nachteil für den Roman, der einerseits noch umständlicher und langsamer wird, als er ohnedies schon ist, und andererseits auch in Sachen Stilsicherheit mit der Arbeiter-Zeitung sichtlich nicht mithalten kann.

Denn leider neigt „Die letzte Prinzessin“ stark zu verschwatzten Vergleichen. Die „offizielle Version“ des Doppelselbstmordes von Mayerling bezeichnet der Erzähler nicht nur „als möglichst blickdichte, widersprüchliche Trennwand zur Wirklichkeit“ , sondern auch noch als „Paravent, der in all seinen Faltungen, seinen Winkeln und scheinbaren Öffnungen zu einem Labyrinth wurde“. Wo er es aber ausnahmsweise mit Lakonie versucht, gerät der Roman in die Nähe unfreiwilliger Selbstparodie: „Draußen hatte es geschneit, der Papagei hatte stur geschwiegen. Die Mutter sang, dann schrie sie. (…) Danach war es still geworden. Kein Vater, kein Scherz.“

Eine konsistente Erzählhaltung ist nicht auszumachen, die Perspektive wird wahlweise ins Innere der Protagonistin verlegt oder an deren Portier, den historisch verbürgten Paul Mesli, delegiert, aber auch immer wieder durch auktoriale Kommentare des Erzählers bestimmt, der seinen Leserinnen und Lesern offenbar gar nichts zutraut und die eigenen Figuren zu Tode erklärt.

Dort, wo sie mehr referiert als erzählt, erinnert „Die letzte Prinzessin“ eher an eine History-Doku à la „Österreich I“ denn an einen Roman. Auf einen achtseitigen Exkurs über die Rolle des österreichischen Außenministers bei den Friedensverhandlungen mit der Entente unter besonderer Berücksichtigung der sogenannten „Sixtus-Affäre“ folgt der niederschmetternde Satz: „Nichts davon hatte Elisabeth (…) wissen können.“

Sein Bemühen, sowohl Historiker als auch Neue Post-Leser bei der Stange zu halten und diesen weder Fakten und Zahlen noch das dynastische Drama schuldig zu bleiben, tut dem Roman nicht gut. Und wenn er nicht mehr weiterweiß, erhebt sich ein Lüftchen: „Eine leichte Brise kam vom Meer auf“; „Eine leichte Brise strich durch die Bäume“; „Das Schiff der Kaiserin steuerte in einer guten Brise den Ankerplatz an“; „Nur eine leichte Brise war am Schiff zu spüren“; „am 21. herrschte eine leichte Brise und gute Sicht“.

Es hätte allerdings schon eines veritablen Sturms bedurft, um diesen Roman wieder flottzukriegen.