Salz auf der Haut von Anna und Ana

Nicole Scheyerer in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 18)

Eine bekannte Schriftstellerin aus Italien, ein weltberühmter Autor aus Kolumbien. Ein Debüt, das noch zu voller Statur wachsen muss, und ein Alterswerk, dem die literarische Knochendichte ausgeht. Was die Bücher eint: Sie handeln von sexueller Neugier, heimlich und im Sommer.

Die 1936 im toskanischen Fiesole geborene Dacia Maraini war erst Anfang zwanzig, als sie ihren ersten Roman „Tage im August“ schrieb. Der in neuer Übersetzung wiederaufgelegte Roman spielt im faschistischen Italien des Jahres 1943 und ist aus der Sicht eines Mädchens geschrieben, das den Sommer bei seinem Vater verbringt.

Nur schnell weg hier. Blindlings stürmen Anna und ihr kleiner Bruder Giovanni die Stiegen der Klosterschule hinunter, um dem Internat und den Nonnen für einige Wochen zu entfliehen. Ihr Vater holt die beiden Halbwaisen für die Ferien mit dem Motorrad ab.

Bald wird deutlich, dass die Kinder „Murmuri“, wie ihn seine Tochter oft beim Nachnamen nennt, kaum kennen. „Eure zweite Mama wartet zu Hause auf euch“, verkündet der Vater unvermittelt, nachdem er den Kindern ein Eis spendiert hat. Woran die „erste Mama“ gestorben ist, lässt der Roman offen – wissen es denn die Kinder selbst?

„Entfremdet“ ist ein Attribut, mit dem die Hauptfigur in Marainis 1962 publizierten Erstling von der Kritik beschrieben wurde. Der italienische Titel „La vacanza“ heißt übersetzt „Der Urlaub“, aber es schwingt auch „vacante“, also „unbesetzt“, mit. Die Autorin zeigt die innere Leere einer Teenagerin, die Erfüllung sucht, indem sie der Geilheit der Männer nachgibt.

Mal zieht sie sich in einer Strandkabine für den Nachbarssohn aus, der vor ihr onaniert, mal für einen zudringlichen Herrn in dessen Wohnung. Diese Szenen galten vor 60 Jahren – zumal aus der Feder einer jungen Schriftstellerin – als provokant. Sie waren die ersten Fingerübungen einer Feministin, die später die weibliche Perspektive auf Vergewaltigung, Prostitution oder lesbische Liebe starkmachte.

„Tage im August“ ist kein Entwicklungsroman. Annas seelisches Vakuum erscheint weniger als Hürde der Adoleszenz denn als Wirkung eines katholisch-faschistischen Milieus, das ständig verschweigt, unterdrückt und heuchelt. Der Lärm von Militärlastern und Jagdbombern wirkt in dem römischen Badeort als Drohkulisse. Und die Erwachsenen klingen wenig überzeugend, wenn sie auf Mussolini, die Deutschen und Vaterlandsliebe schwören.

„Die Welt ist das Inferno“, warnt eine der Nonnen die Kinder vor dem irdischen Treiben außerhalb des Internats. So schonungslos, wie Maraini die Frauen mit Schleier beschreibt, scheint bei ihr selbst die ehemalige Klosterschülerin durch. Anstatt als Quell mütterlicher Obsorge erlebt Anna die Schwestern als zudringlich und körperlich abstoßend; auch Religiosität ist kein Zufluchtsort.

Wie in einem Strudel bringt Maraini die Verwirrung ihrer Protagonistin zum Ausdruck: „Beim Rauchen stellte ich mit Erstaunen fest, dass ich den Eindruck hatte, als sei es gar nicht ich, die dieses zusammengeklebte Papier zwischen die Zähne steckte, sondern jemand anderes und ich würde nur zusehen. Ich war erstaunt, dass ich erstaunt war. Mein anderes Ich verschwand wieder. War das wirklich ich gewesen?“

Sie raucht die dargereichte Zigarette, fühlt sich ihrem Gegenüber aber genauso wenig zugehörig wie dem geschlossenen Kosmos des Internats und der Welt ihres Vaters.

Dennoch zieht der Roman nicht hinunter, die spiralförmige Bewegung führt wieder nach oben. Die Alliierten kämpfen sich gerade Richtung Rom vor und vielleicht trifft Anna ja nächsten August im Strandbad Savona jemanden, mit dem sie das Potenzial von Erotik kennenlernen kann.

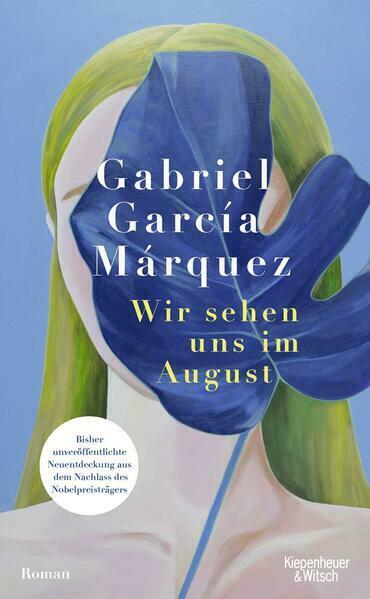

An weiblicher Lust mangelt es nicht in dem Kurzroman „Wir sehen uns im August“ von Gabriel García Márquez. Zehn Jahre nach dem Tod des Nobelpreisträgers haben seine Söhne diese „bisher unveröffentlichte Neuentdeckung“ verlegt.

Ihr demenzkranker Vater wollte dieses Buch ob mangelnder Qualität vernichten, heißt es im Vorwort. Dass sich die Söhne nicht daran gehalten haben, liegt wohl auch an Márquez’ Lektor, der im Nachwort einiges an Mitarbeit nahelegt – vor und nach dem Ableben des 87-Jährigen.

Wieder entführt der Autor in die tropisch-sinnlichen Gefilde seiner südamerikanischen Heimat. Die Lehrerin Ana Magdalena Bach fährt jeden August auf eine Insel, um dort auf das Grab ihrer Mutter einen Strauß Gladiolen zu legen. Weil die Anreise so weit ist, bleibt sie über Nacht in einem Hotel.

Lebendig schildert Márquez das Ankommen in der Lagune, die Vorbereitungen im Hotel, die Fahrt zum Friedhof und die Gedanken, die dieses jährlich wiederholte Ritual begleiten. Aber dann passiert es: Unter dem Einfluss von Gin mit Eis und Soda und der Melodie eines Boleros reißt sich Ana Magdalena einen feschen Gringo auf.

Durch das Abenteuer mit dem „vortrefflichen Liebhaber“ wird die Mittvierzigerin offenbar all dessen gewahr, was sie bisher ausgeblendet hat. Schließlich ging sie als Jungfrau in eine harmonische und auch im Bett erfüllende Ehe.

Jetzt kehrt allerdings Unrast ein. Wegen der Schuldgefühle und aufgrund der 20 Dollar, die der Amerikaner der schönen Einheimischen hinterlassen hat. Vielleicht ist es auch die Midlife-Crisis, die Márquez’ selbstbewusste Hauptfigur zu weiteren sommerlichen One-Night-Stands treibt. Die Atmosphäre inmitten von Urlaubern, mit Tanz und karibischer Musik, scheint wie angetan dazu, sich gehen zu lassen.

Würde man den Verfasser von „Hundert Jahre Einsamkeit“ und „Die Liebe in Zeiten der Cholera“ auch in diesem Romänchen erkennen, wenn sein Name nicht am Cover stünde? Wohl eher nicht. Bei einer Blindverlesung käme wohl der Tipp „Márquez-Epigone“ heraus.

Das liegt weniger an der Sprache – originelle Beschreibungen und Formulierungen gibt es genug – als an der mangelnden Dichte der Handlung und an Erzählsträngen mit Sackgassen. Was wird etwa aus der lebenslustigen Tochter, die partout ins Kloster will? Und warum geht der perfekte, von den Eskapaden nichts mitbekommende Ehemann immer mehr auf Distanz?

Mit einem überraschenden Ende fängt das Buch die Leserin, der die Senores zusehends unattraktiver erscheinen, wieder ein. „Wir sehen uns im August“ ist so leicht wie der Geschmack von Meersalz auf der Haut. Nicht mehr und nicht weniger.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: