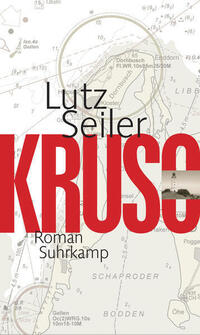

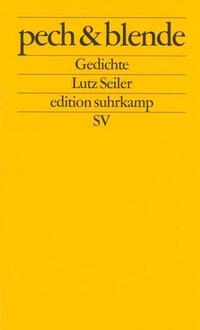

Kruso und Ed auf dem sinkenden Kahn

Ulrich Rüdenauer in FALTER 41/2014 vom 08.10.2014 (S. 24)

Ein Nichtort: Der deutsche Autor Lutz Seiler erzählt in dem Roman "Kruso" von DDR-Flüchtlingen auf der Insel Hiddensee

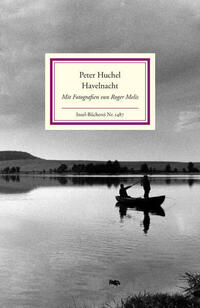

Hiddensee war zu DDR-Zeiten ein fast unerreichbarer Ort: ein bisschen im Schatten der Wahrnehmung, eine Rettungsboje auf offener See, in Sichtweite zu einer anderen Welt. Aussteiger machten sich dorthin auf, von den Grenzposten zwar strengstens beäugt, aber doch geduldet an einem seltsamen Nichtort.

Die Insel schien schon nicht mehr innerhalb des Territoriums des Landes zu liegen. Nur wenige Kilometer sind es von Hiddensee nach Dänemark; für einen guten Schwimmer machbar, zumindest keine Unmöglichkeit. "Wer hier war", heißt es in Lutz Seilers Roman "Kruso", "hatte das Land verlassen, ohne die Grenze zu überschreiten."

Das trifft ganz gut, was die Hauptfigur im ersten Roman des Lyrikers und Erzählers Lutz Seiler vorhat. Edgar, genannt Ed, flüchtet vor seinen Erinnerungen und der Trauer über den Tod seiner Freundin. Er bricht radikal mit der Vergangenheit, um sie gegen eine ungewisse Zukunft einzutauschen – und ihr gleichwohl in transformierter, verzerrter Form wiederzubegegnen.

Er gelangt zum "Vorhof des Verschwindens" und heuert auf einem Schiff an, von dem er noch nicht ahnt, dass es schon in Schieflage geraten ist in diesem Sommer des Jahres 1989. Diese Barkasse ist in Wahrheit eine Gaststätte: der "Klausner". Die Besatzungsmitglieder sind Flüchtende und flüchtige Wesen, Dichter und Intellektuelle wie Ed selbst.

Kruso, der Namensgeber und das Kraftzentrum dieses Romans, heißt eigentlich Alexander Krusowitsch. Kruso aber passt viel besser zu diesem Robinson. Ed wird in den folgenden Wochen zu seinem Freitag, die beiden zu einer Schicksalsgemeinschaft auf dem sinkenden Kahn, in dessen Eingeweiden sie wie Galeerensklaven schuften.

Kruso ist nicht nur Lehrmeister, er ist der große Zampano, ein geistiger Führer, Sektenguru. Er gibt die Richtlinien vor für die SKs (Saisonkräfte) und organisiert das Verschwinden der stetig auftauchenden "Schiffbrüchigen" aus dem Inneren des Landes. Kruso predigt eine synkretistische Freiheitsphilosophie, ist ein Utopist, der Thomas Morus ebenso zitiert wie er mit esoterischen Beschwörungen seine "Kruso-Energie" auf die angeschwemmten Genossen überträgt.

Edgar durchläuft eine Verwandlung: Die Abwaschbecken im Klausner sind große Taufbecken, jeder Arbeitsgang wird zum Ritus. Gedichte werden rezitiert wie Zauberformeln. Lutz Seiler beschreibt die Arbeit unter Deck mit einer körperlichen, zuweilen Ekelgefühle erzeugenden Sprache, die an die wortmächtige Prosa Wolfgang Hilbigs erinnert. Er erschafft eine merkwürdig verschleierte Unterwelt, deren Verbindungslinien zur Wirklichkeit des Jahres 1989 zunächst weniger offen liegen als die Stränge ins Verstohlene, Magische, Unfassbare. Diese Atmosphäre bildet den Keim für eine Verwandlung von Seilers Alter Ego Ed, für eine Wiedergeburt an einem biografischen und historischen Scheidepunkt.

Derweil sendet das Radiogerät fast unbemerkt das politische Hintergrundrauschen, erzählt von den durchlässig gewordenen Grenzen in Ungarn, von einer beispiellosen Fluchtbewegung, die kein Grenzzaun mehr eindämmen kann. Auch die Insel verändert und leert sich, die Besatzung des Klausners verlässt das untergehende Schiff, bis nur noch Kruso und Ed übrig sind.

Geisterhaft, fiebrig, irre gestalten sich diese Wochen auf der Insel, die letzten Tage der DDR, vielleicht die Initiation Eds zum Dichter. Die Sprache trägt diese Erfahrungen. So wie Hiddensee nicht innerhalb oder außerhalb, sondern mehr auf der Grenze eines Territoriums zu liegen scheint, so rückt auch Lutz Seiler mit seiner Literatur direkt auf diese Linie zu. Wirklichkeit, Fiebertraum und magische Motive vermischen sich auf fulminante Weise.

Die ganz konkrete geschichtliche Folie, auf der "Kruso" spielt, zeichnet Seiler in einem bewegenden Epilog: In dieser Reportage schildert er seine Suche nach jenen "Republikflüchtlingen", die von Hiddensee aus über die Ostsee ihren Weg in die Freiheit gesucht haben – und als Leichen an die Küste Dänemarks geschwemmt wurden. Viele sind bis heute nicht identifiziert worden. Seit der Wende gab es erstaunlicherweise keine ernsthaften Versuche, Klarheit über das Schicksal der Toten zu gewinnen.