Ein Stern, der weite Wege geht

Klaus Nüchtern in FALTER 12/2020 vom 18.03.2020 (S. 37)

Mit seinem Nachwenderoman „Stern 111“ hat Lutz Seiler den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Warum eigentlich?

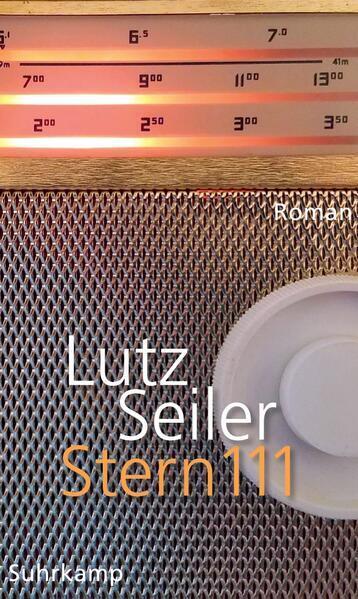

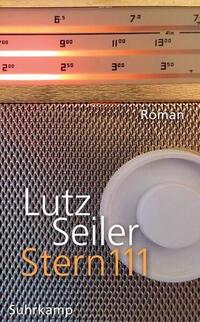

Es ist der schönste Buchumschlag dieser Saison: Auf Papier mit ertastbaren Rillen zeigt er die Front eines Transistorradios, die horizontalen Streifen der in wärmsten Orange- und Goldtönen glänzenden Senderskala über den stählernen Maschen seiner Verblendung und das auf Seite 489 beschriebene „weiße, leicht geriffelte Senderwählrad, das schon etwas angegraut und abgegriffen war“ – so prominent platziert, dass man sofort an ihm drehen möchte. Farblich passend zur Skala liest sich der Titel „Stern 111“, „stern 111“ lautet auch der Markenname des Geräts, wie die Buchrückseite zeigt.

„Das hier ist Vintage!“, schallt es einem entgegen entgegen: Yes, you can judge a book by its cover! Denn auch die Ausstattung der Romanfiktion selbst hat Lutz Seiler mit großer Sorgfalt gewählt: Neben dem Stern 111 – für den Protagonisten Carl so etwas wie die Rodel „Rosebud“ für Citzen Kane – gibt es noch „gute Briketts“ der Marke Rekord, die „Ankergläser“, die „Samstagsnudelsuppen mit Maggi“, Schreibmaschinen der Marken Erika und Olivetti Lettera und natürlich den Shiguli, wie der als „Lada“ bekannte Mittelklassewagen im sowjetischen Inland hieß. Carl befährt damit bevorzugt unasphaltierte Straßen, weil ihn „das Geräusch der Radialreifen auf Pflasterstraßen“ und „das Summen und Brummen unter den Schädeldecken der Pflastersteine“ zum Träumen bringen.

„Die Materie ist magischer als das Leben“ heißt es an einer Stelle, und das gilt in jedem Falle für die Bücher dieses Autors, die unübersehbar von einer Liebe zum Haptischen und zum schweren analogen Gerät zeugen.

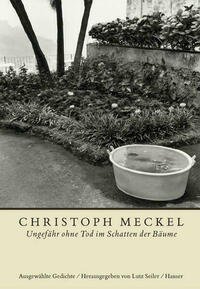

Lutz Seiler, aus Gera in Thüringen stammend und zeitweise auch als Maurer tätig, hat in den 1990ern als Lyriker begonnen und 2014 mit seinem Romandebüt „Kruso“ den Deutschen Buchpreis gewonnen. Der Titelheld, ein Saisonarbeiter, hat auch in „Stern 111“, der wie sein Vorgänger im Jahr 1989 spielt, den einen oder anderen Auftritt. Die einst kritisierte Geschichtsvergessen- ist längst einer Geschichtsversessenheit gewichen, denn Vor- und Nachwenderomane gehen wie geschnitten Brot. Der 56-jährige Autor, der soeben mit dem Preis der Leipziger Buchmesse bedacht wurde, reiht sich damit unter die Leipzig/Frankfurt-Doppelsieger Terézia Mora und Saša Stanišić.

Am jüngsten Opus schätzt die siebenköpfige Jury „den menschenfreundlichen Humor“ und „die Verquickung von Geschichtsschreibung und Privatmärchen“. Menschenfreundlichkeit mag man Seiler gewiss nicht absprechen, sie weist aber einen Hang zum Kitsch auf. Dieser macht sich in dem mit „magischem Realismus“ liebäugelnden Berlin-Plot rund um Carl und ein illustres Häuflein von Hausbesetzern breit, das unter der Führung von Hoffi, dem Hirten steht, einem charismatischen und ideologisch freundlich-verblasenen Typen.

Auch der zweite Handlungsstrang geht in die nämliche Richtung: Carls Eltern, die den Sohnemann irrtümlich im heimatlichen Gera wähnen, brechen in den Westen auf. Einen Westen, der schlussendlich nicht nur bis Frankfurt am Main, sondern gar bis Los Angeles reicht, wo nicht nur die Sternsymbolik zwischen „stern 111“ und dem Stern Bill Haleys auf dem Walk of Fame verbunden, sondern auch die lange aufgeschobene Familienzusammenführung vollzogen und mit einer haltlos rührseligen Rückblende verwoben wird.

Seilers Nach-Wende-Berlin ist pittoresk heruntergerockt. Dass die Anlegestelle für Gestrandete – der Viecherln wegen, die das Gemäuer perforieren, „Assel“ genannt – einst eine von Touristen bestaunte Szenekneipe werden soll, kann zu diesem Zeitpunkt niemand voraussehen. „Stern 111“, der auch ein bissl Künstler- und Entwicklungsroman ist und mit einer eher enervierenden Love-Story aufwartet, steckt voller Einfälle, die aber nicht erzählt, sondern einfach aneinandergestrickt werden. Hoffi, der Hirte, geht mittendrin verloren, seine wundersame Ziege Dodo, die eine Vorliebe für japanische Instantnudelsuppen hat, darf bis zum Ende schweben.

Die Magie dieses Ostalgieromans, der Muckefuck, Mehrfruchtmarmelade und Mischbrot auftischt, mutet vielfach wie ein Illusionistentrick an, der über handwerkliche Schwächen hinwegtäuschen soll. Alles ist bedeutsam, niemals darf eine schlechte Verbindung bloß eine schlechte Verbindung sein: „Die Verbindung war schlecht. Nur Knistern und Rauschen, und manchmal tauchten leise Stimmen daraus auf, aus anderen Gesprächen, irgendwo im Land, irgendwo im Leben, Menschen, die nichts von ihm wussten. Vielleicht spürten sie etwas, dachte Carl. Vielleicht sickerte sein Schweigen langsam ein in den Singsang ihrer Belanglosigkeiten und tränkte ihre Sätze mit Ratlosigkeit, Verzweiflung und Schwere, so lange, bis sie endlich verstummten.“

Das ist aber weder tiefsinnig noch poetisch, sondern einfach nur Labertaschenprosa.