Während die Geschichte um sie tobte

Stefanie Panzenböck in FALTER 34/2019 vom 21.08.2019 (S. 30)

Pauline Drolc war keine Widerstandskämpferin, aber sie war anständig. Anständigkeit ist etwas, das auch heute oft fehlt

Pauline Drolc gehörte der deutschen Minderheit in Slowenien an. 1945 starb sie in einem Lager der Partisanen. Schriftsteller Martin Pollack hat die Geschichte seiner Tante recherchiert

Das Hoftor hat Einschusslöcher. Hier, in der Gegend um Stegersbach im Burgenland, kämpfte 1945 die Wehrmacht gegen die herannahende Rote Armee. Einige der Löcher wurden danach mit kleinen Blechtafeln zugenagelt.

Heute gehört der Bauernhof in Bocksdorf, der 1910 gebaut wurde, dem Schriftsteller Martin Pollack. Das Tor mit den Löchern und dem Blech hat er so belassen. „Es hat mir gefallen, wie der Bauer die Schäden ausgebessert hat“, sagt er und streicht über das Tor. Pollacks Hof ist umgeben von Wiesen und Bäumen, im hinteren Garten faulenzt des Öfteren ein Rehbock.

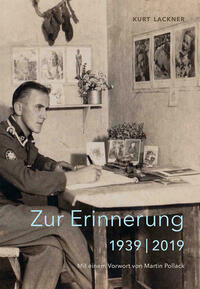

Pollack, Jahrgang 1944, ist Autor, Journalist und Übersetzer. Er arbeitet als Chronist. Er gräbt sich durch Archive, nimmt Geschichten und Geschichte auseinander, irgendwann löst er aus all dem einen einzelnen Menschen heraus, dokumentiert, erzählt anhand eines Lebens die großen Zusammenhänge.

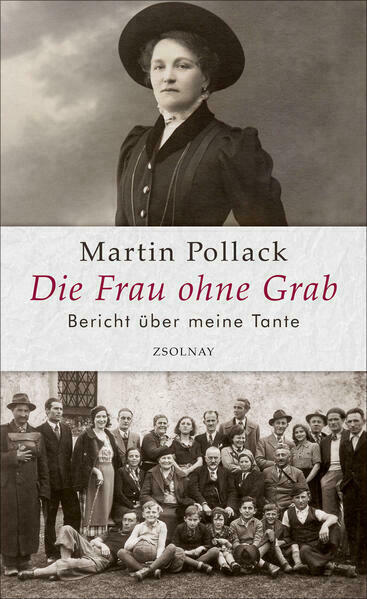

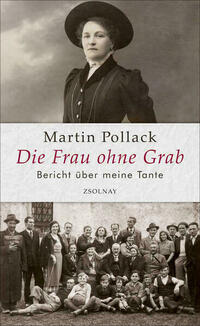

Er schrieb zum Beispiel über Philipp Halsmann, den weltberühmten Fotografen, der 1928 als 22-Jähriger wegen Vatermordes angeklagt und später begnadigt wurde. 2004 legte Pollack die Geschichte seines Vaters, des Linzer Gestapo-Chefs Gerhard Bast, vor, „Der Tote im Bunker“. Und nun veröffentlichte er ein Buch über eine Frau, deren Unscheinbarkeit wie für das Vergessen gemacht ist: seine Großtante Pauline Drolc, geborene Bast, die ihr Leben in der Gemeinde Laško, zu Deutsch Tüffer, im heutigen Slowenien verbrachte hat. Als Angehörige der deutschen Minderheit war sie Teil einer Gruppe, die oft pauschal der Kollaboration mit den Nationalsozialisten bezichtigt wird.

Pauline Drolc kam 1945 in einem Lager der Partisanen zu Tode. Ist das eine Opfergeschichte, die man erzählen darf? Diese Frage stellt sich Pollack zu Beginn seines Buchs „Die Frau ohne Grab“ und gibt die Antwort in einem Schlüsselsatz des Textes: „Ich bin davon überzeugt, dass wir heute alle Geschichten erzählen können, vielleicht sogar müssen, ohne Zorn und Eifer, ohne etwas zu verschweigen oder auszublenden, ohne auch nur ansatzweise den Versuch zu unternehmen, die unfassbaren Verbrechen, derer wir uns als Nachkommen schämen, die uns schlaflose Nächte bereiten, auf irgendeine Weise abschwächen zu wollen.“

Bevor sich Pollack an den Holztisch neben dem Hoftor setzt, macht er Kaffee. Türkischen, wie er es in Bosnien bei seinen Wirtsleuten gelernt hat, als er in Sarajevo 1968 Serbokroatisch gelernt hat. Pollack studierte Slawistik und Osteuropäische Geschichte, lebte lange in Warschau und war Korrespondent des Spiegel in Polen. Er trägt ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Konstytucja“, auf Polnisch heißt das „Verfassung“. Es ist der Slogan der polnischen Opposition im Kampf gegen die nationalkonservative PiS-Regierung unter Jarosław Kaczyński.

„Ich habe Pauline Drolc nie kennengelernt, sie ist 1945 gestorben, ich bin 1944 geboren“, erzählt Pollack. „Auch später wusste ich lange nichts von ihrer Existenz.“ Pauline war eines von acht Kindern. Pollacks Urgroßeltern, Paul und Juliane Bast, kamen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom Rheinland nach Tüffer/Laško, das damals Teil der Habsburgermonarchie war. Pollacks Großvater, der noch vor dem Zweiten Weltkrieg als Anwalt nach Amstetten zog, erzählte viel von seiner idyllischen Kindheit in der Untersteiermark. Aber er sprach immer nur von seinen drei Brüdern, die vier Schwestern erwähnte er nicht.

Warum das so war? Pollack weiß es nicht. Er will auch nicht spekulieren. Er hält sich an das, was er findet. An Fotos, Briefe, Erzählungen von Nachbarn. Spekulationen über mögliche Motive interessieren ihn nicht. Von Pauline hat Pollack nur wenige Porträtaufnahmen gefunden. Und das, obwohl es sehr viele Fotos von Familientreffen gibt, die noch dazu alle in Paulines Haus stattgefunden haben. Doch die Gastgeberin war nirgends zu sehen.

Pollack hat sich lange nicht für das Schicksal seiner Großtante interessiert. Im Buch über seinen Vater erwähnte er einen Besuch am Friedhof von Laško, wo er das Familiengrab suchte und nicht fand. Er äußerte die Vermutung, dass Pauline wohl auch in diesem Grab ihre letzte Ruhe gefunden hat.

Doch dann meldete sich ein Professor aus Graz, der Pollack auf die Forschungen eines slowenischen Historikers hinwies. Dieser schrieb über das Schloss Hrastovec/Gutenhag. Dort befand sich kurz nach dem Krieg eine Art Konzentrationslager der Partisanen. Ein Totengräber, dem die Leichen übergeben wurden, führte zum Teil Aufzeichnungen. Auf einer Liste notierte er „Pavla Drolc iz Laškega“, Paula Drolc aus Laško. „Das war eindeutig meine Großtante“, sagt Pollack. „Da wusste ich, dass sie nicht friedlich entschlafen, sondern 1945 zu Tode gebracht worden war. Wohl nicht erschlagen, aber wahrscheinlich an Krankheit, Hunger und Entkräftung gestorben. Die Zustände im Lager waren nachweislich grauenhaft.“

Wo Pauline Drolc begraben ist, weiß niemand, keine Inschrift erinnert an sie. An der Gedenkstätte in Hrastovec gibt es eine Tafel für die ungarischen Opfer und eine allgemeine, erzählt Pollack. Nach den Gebeinen hat nie jemand gesucht. Weder die Slowenen noch die Österreicher.

Pollack begann zu recherchieren. Wer war diese Frau, die scheinbar nichts Außergewöhnliches an sich hatte? Sie galt als introvertiert und etwas verschroben, ging so gut wie nie auf die Straße.

Man sah sie immer nur im Fenster des Bast-Hauses am Hauptplatz. „Alle, die sie mir beschrieben haben, deuteten immer mit der Hand an die Hüfte. Mehr war von ihr nicht zu sehen.“

Und doch ist Pauline Drolc eine bemerkenswerte Person. Sie wuchs auf in einem durch und durch deutschnationalen Milieu. Ihr Vater und ihre Brüder waren glühende Anhänger einer großdeutschen Ideologie, waren schlagende Burschenschafter, dröhnende, mächtige Männer. „Mein Großvater war ein Rabauke, auch körperlich.“ Während die Männer, so früh es möglich war, der NSDAP und ihren Vorfeldorganisationen beitraten, hielten sich Pauline und ihre drei Schwestern heraus. Sie teilten das großdeutsche und nationalsozialistische Gedankengut nicht.

Die drei Schwestern verließen dann auch bald das Elternhaus, eine heiratete einen jüdischen Holzhändler, die andere einen kroatischen Professor und die dritte einen deutschen Gutsverwalter. Pauline blieb als einzige in Tüffer/Laško.

Mit über 50 heiratete sie den slowenischen Mesner Drolc, der dann zu ihr ins Bast-Haus zog. Sie war immer loyal ihren slowenischen Nachbarn und Freunden gegenüber, in den Briefen an ihre Brüder äußerte sie sich als „liebende Schwester“. „Auf der einen Seite kann man sagen, dass das eine bequeme Position war, aber auf der anderen Seite bedurfte die doch einigen Mutes“, sagt Pollack.

Seltsamerweise verlief kein Bruch durch die Familie. Im Gegenteil. Man traf sich oft im Bast-Haus, die Brüder, die nach Am-stetten gezogen waren, und die Schwestern, die in Zagreb lebten. Eine besonders enge Verbindung bestand zwischen den Bast-Brüdern, die alle bis zu ihrem Lebensende überzeugte Nationalsozialisten blieben, und ihrem Neffen Guido, der nach ihrer Ideologie als „Halbjude“ galt. „Blut war wichtiger als Ideologie, so hat sich die Familie immer verhalten“, erklärt sich Pollack diese Situation.

Gleichzeitig war Guido in Kroatien, das nach 1941 ein faschistischer Staat von Hitlers Gnaden wurde, ein hoher Beamter. Bei einem Überfall der Partisanen wurde er schwer verletzt. Der Familie schrieb er, dass er zwar noch lädiert sei, aber „mit der Pistole geht es schon wieder und Handgranaten werfen kann ich auch schon.“ Pollack schüttelt den Kopf, als er das erzählt. „Da ist einiges verrückt in der Familie. Guido war mehr oder weniger ein Ustaša, ein kroatischer Faschist also. Und das als Halbjude. Total narrisch.“

Während die Geschichte in der kleinen Gemeine Laško/Tüffer tobte, bewegte sich Pauline nicht vom Fleck. Bis 1918 war die Untersteiermark Teil der Monarchie, nach dem Ersten Weltkrieg entstand der SHS-Staat, das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, das 1929 in Königreich Jugoslawien umbenannt wurde. Die Spannungen zwischen den Nationalaktivisten der ethnischen Gruppen, der Deutschen und der Slowenen, waren groß. 1941 überfiel Hitler Jugoslawien, ab sofort hatten die Nazis das Sagen, unterdrückten, vertrieben und ermordeten Slowenen.

Pauline blieb, wo sie war. Im Bast-Haus am Hauptplatz. Sie zog nicht weg, engagierte sich nicht politisch. Sie war die Frau am Fenster, etwas eigenartig, aber immer freundlich. „Sie war keine Widerstandskämpferin, aber sie war anständig“, beschreibt es Pollack. „Sie hat menschlich gehandelt, hat niemanden verraten oder beleidigt. Sie hat nichts getan, was irgendjemandem zum Schaden gereichen könnte. Anständigkeit ist etwas, das auch heute oft fehlt.“ 1945 siegten Titos Partisanen über Hitler. Viele Angehörige der deutschen Minderheit wurden vertrieben oder in Lagern interniert. Auch Pauline Drolc wurde eines Tages abgeholt. Ein junger Partisane soll sie aus dem Haus geführt haben. Ohne Widerstand zu leisten, sei sie mitgegangen. So erzählten es Nachbarn mehr als 70 Jahre später, als sie Pollack danach fragte. Warum gerade Pauline Drolc verhaftet wurde, die sich nichts hatte zu Schulden kommen lassen? Niemand weiß es.

„Es war für mich schon eine unheimliche Gratwanderung, diese Geschichte zu erzählen“, sagt Pollack. „Ich wollte auf keinen Fall dem rechtsextremen Milieu in die Hände spielen.“

Aber Pollack macht sich nicht nur Sorgen, dass er vom politischen Gegner instrumentalisiert werden könnte „Ich bin alt genug, um zu wissen, dass die Linken diese Geschichten, etwa über die Opfer der Partisanen, lang tabuisiert haben. Ich selbst habe sie tabuisiert.“

Als Pollack bei den Wiener Festwochen 1986 deutsche Vertriebene aus Tschechien zum Thema machen wollte, winkten die Verantwortlichen ab. „Ich war damals jung und ein Trottel und habe mir das gefallen lassen. Heute würde mir das nicht mehr passieren.“ Zudem habe sich die Situation geändert, sagt Pollack. Man kann über nahezu alles sprechen.

Pollack forscht weiter. Selbst wenn er sagt: „Ich bin heute 75 und habe zwei Mal Krebs. Welche Geschichten werde ich noch erzählen können? Aber ich möchte noch.“ Zum Beispiel die Geschichte von der Bergbäuerin Karolina Bulova aus Donovaly in der Slowakei. Pollacks Vater ist für ihren Tod verantwortlich. „Er ist mit einer Truppe in die Berge gegangen und hat Juden gejagt. Als sie zu einer Hütte kamen, entdecken sie Karolina Bulova, die sieben Juden versteckt hatte. Sie haben alle erschossen.“

Pollack berichtet von diesem Massaker in dem Buch „Der Tote im Bunker“. Bei einer Lesung lernte er die Nachkommen der Bergbäuerin kennen. „Die werden sich vielleicht gedacht haben, das ist der Sohn des Mörders. Das ist für mich nicht die bequemste Position und ich erlebe das oft. Aber man muss sich dem stellen.“ Die Familie schickte Pollack ein Foto von Karolina Bulova und bedankte sich, dass er über sie schreibt. Es ist auch eine Art von Versöhnung.