Kontaminierte Landschaften

Barbaba Tóth in FALTER 14/2014 vom 02.04.2014 (S. 18)

Kaum ein Dörfchen in Österreich, in dem nicht ein Kriegerdenkmal an die tausenden Toten des Ersten und Zweiten Weltkriegs erinnert. Aber wie gedenken wir jenen anonymen Opfern des 20. Jahrhunderts, die in Massengräbern im Wald verscharrt, in schwer zugänglichen Berghöhlen niedergeschossen und einfach liegengelassen wurden? Der Publizist und Übersetzer Martin Pollack ist der Geschichte solcher Massengräber nachgegangen. Er hat das burgenländische Rechnitz, den slowenischen Kočevski Rog sowie Kurapaty bei Minsk aufgesucht, wie er es nennt, "kontaminierte Landschaften". Pollack, jahrelang Korrespondent des Spiegel, ist ein blendender Erzähler, als Historiker und Slawist weiters ein umsichtiger Chronist. Das macht sein Buch besonders lesenswert, vereint es doch das Genre der journalistischen Reportage mit den Ansprüchen der Geschichtsforschung – eine Kunst, die im deutschsprachigen Raum nur wenige Autoren beherrschen.

Die Gotschee war für den Großvater das Glück

Erich Klein in FALTER 11/2014 vom 12.03.2014 (S. 34)

Osteuropa: Martin Pollack begibt sich auf die Reise zu osteuropäischen Orten von Naziverbrechen und eigenen Erinnerungen

Der Ausblick auf seinen Obstgarten im Südburgenland und schöne Kindheitserinnerungen an einen Bauernhof im Ennstal stehen am Anfang.

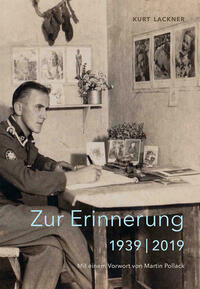

Es wäre nicht Martin Pollack, nähme sein Essay "Kontaminierte Landschaften" nicht sogleich eine rasante Wendung hin zur Zeit des Nationalsozialismus. Als Sohn des SS-Sturmbannführers Gerhard Bast, dessen Biografie er in "Der Tote im Bunker" (2004) rekonstruierte, wurde Pollack zu Kriegsende an einen abgelegenen Ort in der Steiermark evakuiert.

Die damalige Idylle erweist sich im Rückblick als trügerisch und als Ort "sinistrer Vieldeutigkeit". Über allem liegt der Schatten der verbrecherischen Vergangenheit, die Martin Pollack in bewusst subjektiven Assoziationssträngen zu erforschen beginnt.

Er hält sich dabei nicht lange bei theoretischen Ausführungen zum modischen ökologisch Landschaftsbegriff auf, sondern sucht jene Orte auf, an denen sich vorwiegend nationalsozialistische Verbrechen ereigneten. Als da sind: Kuropaty bei Minsk, wo, wie im Wald von Biķernieki in der Nähe von Riga, österreichische Juden von den Nazis massenhaft ermordet wurden. Und er fährt auch an Orte sowjetischer Verbrechen, etwa ins russische Katyn, wo die Sowjets 1940 tausende polnische Offiziere liquidierten.

Traurige Gemeinsamkeit dieser Plätze - die Verbrechen wurden geheim gehalten und alsbald vergessen. In den meisten Fällen gilt für sie, was der französische Forscher Patrick Dubois in Bezug auf den Holocaust in Lissnitschni/Lemberg konstatierte: "Der Wald ist jetzt ein öffentlicher Park. Kein Schild, kein Stein, nichts, was darauf hinwiese, dass hier ein vieltausendfacher Mord geschah." Nicht anders verhielt es sich lange Zeit in Österreich - etwa in Rechnitz.

Martin Pollacks Essay wird besonders eindringlich, wenn er persönlichen Beziehungen zu diesen kontaminierten Landschaften nachspürt - etwa während einer Reise in die Gotschee, die ehemals deutsche Sprachinsel südlich von Ljubljana, von wo der Großvater herstammte. "Gotschee war für den Großvater das Glück", erinnert sich der Autor und scheut sich auch nicht, den "überzeugten Nazi" als "wunderbaren Großvater, der mich mit unendlich viel Liebe umgab", zu beschreiben. Dessen Erzählungen von der Wolfsjagd begeisterten den Enkel, dass dort aber, in der Nähe der Jagdhütte des Großvaters in Krenbichl/Kren, ein Massenmord erfolgte, wurde nie erwähnt. Kämpfer der Slowenischen Domobranzen, ehemalige Verbündete Hitlers, wurden auf Geheiß Titos im Juni 1945 kurzer Hand in eine Schlucht geworfen. Der Großvater schwieg lieber über die ganze Geschichte.

Ohne sich zu verheddern, verstrickt sich Martin Pollack in die Verwicklungen des 20. Jahrhunderts und macht sie gleichsam zur eigenen Sache. Sein Befund: "Die Verbrechen, die Deutsche und Österreicher zwischen 1939 und 1945 auch im heutigen Slowenien begangen haben, werden um nichts weniger monströs, wenn wir auch die von kommunistischen Partisanen angerichteten Massaker zur Sprache bringen."

Im dritten Teil des Essays erzählt Martin Pollack von der gemeinsam mit einem polnischen Fotografen unternommenen Suche nach den "letzten Juden der Ukraine".

In der Ukraine wurden im Holocaust 1,6 Millionen Juden (bisweilen unter tätiger Mithilfe der örtlichen Bevölkerung) ermordet. "Das ganze Land ist vergiftet von all den Leichen, die nie ein ordentliches Begräbnis bekommen haben, weil keiner mehr da war, um sie zu bestatten und den Kaddisch für sie zu sprechen." Pollack hört von den makabren Goldsucher, die sich sofort einfinden, sobald bekannt wird, wo seinerzeit Opfer verscharrt wurden, er erinnert sich aber auch an die österreichische Redewendung: "Da liegt ein Jud begraben."

Die skrupulöse Introspektion - handelt es sich bei dieser "Landkarte kontaminierter Orte" nicht um eine "morbide" Sache? - wird schließlich mit einer Frage beantwortet: "Sehen wir die Landschaft nach der Entdeckung eines Massengrabes mit denselben Augen wie vorher? Oder bewirken solche Erfahrungen eine Veränderung in den Menschen?" Eine brisante Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss!