„Die Musil-Droge wird am besten in kontrolliertem Missbrauch befriedigt“

Alfred Pfoser in FALTER 11/2017 vom 17.03.2017 (S. 22)

Muss man den „Mann ohne Eigenschaften“ tatsächlich lesen? Und wenn ja, wie? Walter Fanta, Herausgeber der zwölfbändigen Musil-Ausgabe bei Jung und Jung, steht Rede und Antwort

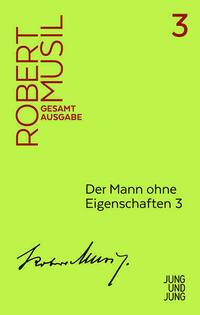

Die definitive Robert-Musil-Ausgabe beim Salzburger Verlag Jung und Jung ist auf zwölf Bände angelegt. Vorerst liegen jene beiden Teile des „Manns ohne Eigenschaften“ in drei Bänden vor, die 1931 und 1933 erschienen sind. Eine gute Gelegenheit also, sich dem berüchtigtsten Fragment der österreichischen Literaturgeschichte erneut zu stellen. Entsprechend rät Herausgeber Walter Fanta dazu, Versagensängste abzulegen und sich einer fragmentarischen Lektüre auch nicht zu schämen.

Musils Anthropologie ist in ihrer Modernität nach wie vor brandaktuell. Dessen Theorie der Gestaltlosigkeit inkludiert Magie und Rationalität, unsere Befähigung zum Verbrecher wie zum Pazifisten. Alles ist drin! Der „Mann ohne Eigenschaften“ will mit Eigenschaften gefüllt sein. Ein Interview mit dem Herausgeber Walter Fanta vom Klagenfurter Musil-Institut, der zuletzt eine Monografie („Krieg. Wahn. Sex. Liebe“, Drava 2015) zum Finale des „Manns ohne Eigenschaften“ publiziert hat.

Falter: Herr Fanta, Germanistinnen und Germanisten sitzen bereits seit vier Jahrzehnten über dem Musil-Nachlass. Das ist doch eine Geschichte des Scheiterns?

Walter Fanta: Natürlich! Musils eigenes Scheitern pflanzt sich darin fort. Musil ist aber kein Einzelfall. Auch Nietzsche, Kafka, Wittgenstein, Bachmann haben riesige Manuskriptberge hinterlassen, an denen sich die Philologen bis heute abarbeiten, ohne dass ein Ende wirklich abzusehen wäre. Das hängt aber nicht nur an der Struktur des Fragments, sondern auch an der Editionsphilologie, den hypertrophen Erschließungs- und Darstellungstechniken, den Digital Humanities, die dazu zwingen, alles immer in neuem Gewand zu zeigen. Sie tragen ebenfalls daran Schuld, dass die Buchstaben der toten Dichter nicht zur Ruhe kommen.

Wie lange sind Sie schon im Musil-Bergwerk tätig?

Fanta: Ich habe schon als Student, dann als Projektassistent an der Nachlass-Transkription mitgearbeitet, die zwischen 1984 und 1990 unter der Leitung von Friedberg Aspetsberger am Germanistik-Institut Klagenfurt erstellt worden ist. Musil habe ich sozusagen aus dem Manuskript zu lesen begonnen. Mir war dadurch von Anfang an klar, dass „Der Mann ohne Eigenschaft“ kein Buch ist, sondern ein unendlicher Prozess des Schreibens.

30 Jahre Robert Musil – wie ist das auszuhalten? Gerät man da nicht in ein gefährliches Naheverhältnis zum Autor?

Fanta: Ja, ganz bestimmt. Es gleicht einer Infektion: Man hat den Musil-Virus. Der Musil-Biograf Karl Corino spricht ja auch vom „Unstern Musils“ und meint damit das Nicht-fertig-werden-Können, das sich auf Corinos Arbeit an der Biografie übertragen hat. Bei mir ist es ähnlich. Musil lässt in seinen Texten immer alles offen. Aber nicht aus tiefer Überzeugung, er will ja zugleich auch für alles eine Lösung. Das erzeugt eine Unruhe, eine permanente innere Unzufriedenheit. Das hat sich von Musil auf mich als seinen Herausgeber übertragen.

Was fasziniert Sie an Musil und wo haben Sie Schwierigkeiten?

Fanta: Die Verfertigung der Gedanken beim Schreiben zu beobachten, das fand ich immer spannend. Die Metamorphosen zu verfolgen, die die Geschichten von ihrem ersten Ausdenken bis zu ihrer ästhetisch vollendeten Erzählung durchmachen. Mit seiner Pedanterie, mit der er allem, selbst dem Abgründigsten, eine auch syntaktisch vollendete Gestalt geben will, nervt Musil, zugleich aber imponiert mir diese wortklauberische Beharrlichkeit auch. Aus seinem literarischen und essayistischen Werk spricht eine Philosophie, ja sogar ein Bündel von Doktrinen, als deren Anhänger ich mich unbedingt bekenne. Vom „Möglichkeitssinn“, vom „anderen Zustand“, von der „Utopie der induktiven Gesinnung“, vom „Theorem der menschlichen Gestaltlosigkeit“, davon bin auch ich persönlich überzeugt.

Robert Musil war und ist doch durch die diversen Frisé-Ausgaben beim Rowohlt-Verlag gut erschlossen. Was ist von der neuen Musil-Ausgabe Neues zu erwarten?

Fanta: Es liegt mir fern, die Leistung von Adolf Frisé zu schmälern. Er hat sein Leben Musil hingegeben und Großes geleistet. Doch haben seine Ausgaben bei Rowohlt – 1976 die Tagebücher, 1978 die Gesammelten Werke und 1981 die Briefe – einen Makel, den er mir selbst im Gespräch auch eingestanden hat: Die Ausgaben haben nicht das normale Leserpublikum als Zielgruppe vor Augen, sondern wollen die Bedürfnisse der Germanistik erfüllen. Dünndruck, Überladenheit und Überkommentiertheit erschweren die literarische Lektüre. Wenn behauptet wird, der „Mann ohne Eigenschaften“ sei ein Buch, das keiner gelesen habe, dann liegt das an der Frisé-Ausgabe. Musil selbst wollte sich in großen Lettern gedruckt sehen. Die neue Musil-Gesamtausgabe bei Jung und Jung wird mit ihrer Ausstattung und durch die Textauswahl, mit der ein Weg durch den Nachlass gebahnt wird, den Bedürfnissen der neuen Musil-Leser und -Leserinnen gerecht, die genießen und unterhalten werden wollen.

Musil gibt es in Zukunft in doppelter Form: online und als Print-Ausgabe. Wie stellen Sie sich die Leserschaft der Online-Ausgabe vor, wer wird nach der (doch ziemlich teuren) Leseausgabe greifen?

Fanta: Letztlich wird Musil durch die neue Hybridkonstruktion für die Lektüre und vor allem für die Forschung viel billiger zugänglich gemacht als bisher. Zugegeben, die bessere Ausstattung der neuen Buchausgabe hat ihren Preis. Der gesamte Nachlass einschließlich der Tagebücher und der Korrespondenz Musils wird in der Gesamtausgabe in einer wirklich gut lesbaren Form dargeboten, unter www.musilonline.at werden alle Manuskripte im Open Access zugänglich sein. Darüber hinaus wird das Internetportal einen interdiskursiven Kommentar mit der gesamten Forschungsdiskussion zu Musils Werken enthalten, der in den nächsten Jahren am Robert-Musil-Institut der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt von Anke Bosse, Artur Boelderl und mir entwickelt werden wird, ein völlig neuartiges Instrument der Literaturvermittlung. Bisher konnte man die Fortsetzung und die Vorstufen des „Mann ohne Eigenschaften“ nicht auf textkritisch gesicherter Basis in Buchform lesen. Die Tagebücher- und Brief-Ausgabe bei Rowohlt war sündteuer, sie ist mittlerweile vergriffen. Die editorische Erschließung des Nachlasses war in der Klagenfurter Ausgabe von 2009 digital auf DVD zu einem relativ hohen Preis zugänglich, ist aus Software-Alterungsgründen in dieser Form aber nicht mehr verfügbar. In Zukunft werden Leserinnen und User Musils Werke in guter Ausstattung bequem im Buch lesen und, wenn sie über den Text etwas wissen wollen, zum Computer, Tablet oder Smartphone greifen. Wer findet, dass das nun etwas teurer geworden sei, kann nicht rechnen.

Welche neuen Texte sind in der Ausgabe zu erwarten?

Fanta: Abgesehen vom Nachlassteil des „Manns ohne Eigenschaften“ wird das meiste Neue in Band zehn zu finden sein, der „Fragmente aus dem Nachlass“ enthält. Neben einer wirklich vollständigen für die Lektüre vorbereiteten Edition der Vortragsmanuskripte, der Aphoristik und der Essayfragmente sind für diesen Band auch Musils poetologische Schriften vorgesehen. Frisé hat davon vieles gar nicht und anderes in den Anhängen der Tagebücher bzw. im Nachlass zum „Mann ohne Eigenschaften“ ziemlich zusammenhangslos und schwer auffindbar veröffentlicht. Ich werde den Versuch unternehmen, die zahlreichen die Romanarbeit begleitenden Niederschriften Musils zu erzähltechnischen, romanpoetologischen bzw. ästhetischen Problemen nach dem chronologischen Prinzip in eine lesbare Anordnung zu bringen. Der Band wird zudem erzählerische und dramatische Fragmente aus dem Nachlass enthalten, die nicht bekannt geworden sind, weil Frisé sie entweder gar nicht oder in kleingedruckten Appendices versteckt veröffentlicht hat. Am Ende der Gesamtausgabe steht die wirklich vollständige Veröffentlichung der Korrespondenz, einschließlich der später, nach dem Erscheinen der Frisé’schen Briefausgabe 1981, noch aufgefundenen Briefe. Dazu zählen vor allem die bisher noch ungedruckten Briefe Martha Musils an ihren Mann in den Kriegsjahren 1915 und 1916.

Sechs der zwölf Bände Ihrer Musil-Gesamtausgabe sind dem „Mann ohne Eigenschaften“ gewidmet. Sind jetzt die Rätsel um den „Mann ohne Eigenschaften“ wirklich gelöst?

Fanta: Die Kunst, den „Mann ohne Eigenschaften“ aus dem Nachlass herauszugeben, besteht wahrscheinlich in Schritten der Zurücknahme. Der Fehler der bisherigen Ausgaben lag darin, möglichst alles zu bringen und damit auch vieles, was gar nicht zur Romanfortsetzung gehört. Da Musil nach der letzten Teilbandveröffentlichung zum Jahreswechsel 1932/33 alles, was er weiter schrieb, ständig umgeschrieben hat, entsteht eine völlige Unklarheit über den Status fast aller Kapitelentwürfe. Hebt ein Entwurf den anderen auf oder bleibt er im Fundus der Romanfortsetzung? Alle diese Fragen lassen sich aus dem Studium der arbeitstechnischen Notizen Musils lösen. Das editorische Resultat für die Buchausgabe ist eine begradigte Romanfortsetzung, mit dem Abdruck der jeweils letzten Überarbeitungsstufen. Davon wieder getrennt erfolgt die Rekonstruktion der früheren Stadien der Romanarbeit, was die Lektüre der Urfassungen und Frühfassungen des Romans erlaubt, die in ihrer Andersartigkeit und Rohheit einen überraschenden ästhetischen Reiz ausüben. Das textgenetische Material im Nachlass gelangt nicht in den Druck, es wird online aufzufinden sein.

Kann man eigentlich sagen, wie der „Mann ohne Eigenschaften“ ausgeht?

Fanta: Das wird aus meiner geordneten Darstellung in Band vier und Band fünf der Gesamtausgabe klar erkennbar und leicht nachlesbar. Musil hat sozusagen zwei Versionen hinterlassen, die erste in seinen Fortsetzungsversuchen 1933 bis 1936, in denen er in Skizzen bis zum Schlussteil unter dem Titel „Eine Art Ende“ vorstieß. Der Roman endet im Ausbruch des Ersten Weltkriegs um den 1. August 1914. Angesichts des Zusammenbruchs des alten Europa in der Kriegshysterie kommt es zur „Liquidierung“ – wie Musil das nennt – aller Erzählstränge des Romans. In einer zweiten Fassung des Endes, an der er von 1937 bis zu seinem Tod am 15. April 1942 in Genf schrieb, wollte er den Zusammenbruch der Kultur anno 1914 mit der Erzählung der „letzten Liebesgeschichte“ zwischen den Geschwistern Ulrich und Agathe synchronisieren und einen Ausgang bieten, der auch etwas Hoffnung lässt. Er war sich aber extrem unschlüssig darüber, wie das zu bewerkstelligen wäre. Zuletzt hatte er den Einfall, in einem Epilog mit der Hauptfigur Ulrich als Überlebendem beider Weltkriege zu schließen.

Was ist denn der „Mann ohne Eigenschaften“ aus Ihrer Sicht: ein

„historischer Roman“, ein Gegenwartsroman oder überhaupt kein Roman?

Fanta: Der „Mann ohne Eigenschaften“ ist durch und durch und in allem ein Roman! Wie der Germanist Norbert C. Wolf in seiner großen Studie „Kakanien“ festgestellt hat, betreibt Musil mit der Romanform als Instrument eine Sozioanalyse im Sinne von Pierre Bourdieu. Er untersucht die gesellschaftlichen Faktoren, die zum Ersten Weltkrieg geführt haben. Er bietet aber auch eine Synthese, er „möchte Beiträge zur geistigen Bewältigung der Welt geben“. Und das tut er auf lehrhafte, unterhaltsame, witzige, ironische und hintergründige Weise. Eine solche Sozioanalyse mit ästhetischen Instrumenten kann Literatur nicht mehr mit denselben Wirkungsmöglichkeiten leisten, das tut heute der Film – zum Beispiel bei Lars von Trier. Wir Heutige, wenn wir überhaupt noch lesen, lesen den „Mann ohne Eigenschaften“ bestimmt als historischen Roman, zu viel hat sich verändert. Die Handlungsmaximen, die wir aus Musils Roman ziehen können, etwa wie wir Kriege vermeiden oder wie wir in der Liebe bestehen können, müssen wir in die geänderten Lebensbedingungen transferieren. Wer ist General Stumm, wer ist Arnheim heute? An diesen Figuren verstehen wir die Geschichte, das Damals. Sie ergötzen uns aber auch vor dem Heute als Hintergrund, weil wir sie auch in ihm wiedererkennen.

Robert Musil gilt als schwieriger Autor. Welche Herangehensweise würden Sie empfehlen?

Fanta: Als Einstieg in die Musil-Droge empfehle ich die „Drei Frauen“ und den „Nachlaß zu Lebzeiten“. Den „Mann ohne Eigenschaften“ bitte erst in kleinen Dosen genießen, in einzelnen Kapiteln, so wie Musil, Arzt und Apotheker in eigener Sache, uns geraten hat, wenn es im Titel von Kapitel 28 heißt: „Ein Kapitel, das jeder überschlagen kann, der von der Beschäftigung mit Gedanken keine besondere Meinung hat …“ Die Sucht nach der Musil-Droge wird am besten in kalkuliertem, kontrolliertem Missbrauch befriedigt.

Die zeitgenössische Kritik hat von der „tödlichen Wirkung des Geistes“ gesprochen. Worin sehen Sie die Aktualität Musils?

Fanta: Musil behandelt die gesellschaftliche Modernisierung, die Ablösung von einer vom religiösen Glauben bestimmten gesellschaftlichen Ordnung. Diese Ablösung ist noch längst nicht vollzogen, auch in unseren Breiten nicht und erst recht nicht in der sogenannten islamischen Welt. Die Musil-Übersetzer ins Türkische, Arabische oder Iranische sind überzeugt davon, dass Musils literarische Sozioanalyse in ihrer Welt jeweils einen wichtigen Beitrag zur „geistigen Bewältigung“ geben kann.

Musil ist eng mit dem von ihm erfundenen Begriff „Kakanien“ verbunden. Aber ist der „Mann ohne Eigenschaften“ tatsächlich der humorvoll-satirische Abgesang auf das alte Österreich, als der er oft rezipiert wird?

Fanta: Mit seinem Kakanien ist Musil von Claudio Magris unter die Vertreter des habsburgischen Mythos in der österreichischen Literatur eingereiht worden. Dies nicht ganz zu Unrecht, denn Musil begann die Arbeit am „Mann ohne Eigenschaften“ nach dem Kriegsende mit einer bitterbösen Satire auf die Habsburgermonarchie, und manches von dieser Haltung ist in der Endfassung erhalten geblieben. Dann aber belehrten ihn die politischen Vorgänge in der Zwischenkriegszeit, besonders das Aufkommen des Faschismus und des Nationalsozialismus, dass alles sogar noch schlimmer gekommen ist, und Musil hat etwa 1927 damit begonnen, die Satire zu mildern und Kakanien seiner unmittelbaren Geschichtsbezogenheit zu entrücken: Kakanien ist nicht nur das alte Österreich-Ungarn, Kakanien ist immer und überall. In unserer heutigen Situation möchte man Kakanien durchaus mit der Europäischen Union identifizieren, einem Staat, der vielleicht auch an einem Sprachfehler zugrunde geht oder sich selbst irgendwie nur noch mitmacht. Bei Musil nachzulesen ist aber das utopische Potenzial des übernationalen Staatswesens: „Es hatte sich bloß die Abneigung jedes Menschen gegen die Bestrebungen jedes andern Menschen, in der wir heute alle einig sind, in diesem Staat schon früh, und man kann sagen, zu einem sublimierten Zeremoniell ausgebildet, das noch große Folgen hätte haben können, wenn seine Entwicklung nicht durch eine Katastrophe vor der Zeit unterbrochen worden wäre.“ Wenn wir diesen Satz prophetisch auf Europa umlegen, dann kommt uns das Schaudern.