Wir stehn betroffen, manche Klammern bleiben offen

Klaus Kastberger in FALTER 24/2010 vom 16.06.2010 (S. 31)

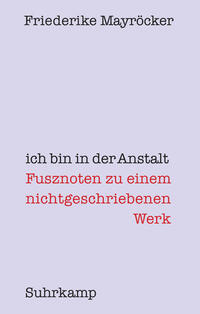

"Ich bin in der Anstalt" verkündet Friederike Mayröcker und schickt Fußnoten zu einem noch nichtgeschriebenen Werk voraus

Der etwas steife Ehrentitel "große alte Dame der österreichischen Literatur" ist zweifelhaft, denn man kennt Friederike Mayröcker als höchst lebendiges Wesen. In Lesungen entfaltet sie eine Aura, die das Publikum (darunter zahlreiche junge und alte Fans) unmittelbar in die Texte holt. Eher zum Klischee geworden sind mittlerweile auch Fotos: Schwarz gewandet wird die Autorin in ihrer Wohnung gezeigt, umgeben von einem Zettelchaos, in dem sie sich bewegt, als würde die Welt aus nichts anderem bestehen.

Verlässlich wortkarg ist Mayröcker in Interviews. Professionelle Fragesteller beißen sich an ihr die Zähne aus. Dass es auch anders geht, zeigt ein Film von Carmen Tartarotti, der unlängst ins Kino kam. Entgegen den Erwartungen, die der Titel dieses einfühlsamen Porträts "Das Schreiben und das Schweigen" weckt, spricht Mayröcker darin sehr ausführlich über sich und ihr Schreiben. Die Stimme kommt dabei meist aus dem Off: zufällig und unerzwungen und dabei umso überzeugender.

Aus einer Art Off (man könnte auch sagen: einem Raum hartnäckig behaupteter Unabhängigkeit) kommt auch Mayröckers Literatur. Artistische Ver-rücktheit, so erklärte die Autorin schon vor Jahrzehnten, dominierten ihr Schreiben von Beginn an. Davon, dass es so geblieben ist, legt das neue Prosabuch der 85-Jährigen ein beredtes Zeugnis ab. "Fusznoten zu einem nichtgeschriebenen Werk" nennt sich der Band "ich bin in der Anstalt" im Untertitel und provoziert damit sogleich eine Frage: Ja, wo ist und wovon handelt denn das nichtgeschriebene Werk?

Aufgeschrieben sind im vorliegenden Buch jedenfalls insgesamt 243 Fußnoten, in denen die Lebensthemen der Autorin noch einmal in ganz dezidierter Weise entwickelt werden: die Lasten des Alterns, von denen kaum ein Detail ungesagt bleibt; die körperlichen Beschwerlichkeiten, die sich immer mehr in den Vordergrund drängen; die Beiläufigkeiten des alltäglichen Lebens, die in ihrer ganzen Banalität erscheinen und vor denen dieses Buch auch so wenig Angst hat wie kaum ein anderes.

Erinnerungen an früher – an die eigenen jungen Jahre, den verstorbenen Lebensgefährten Ernst Jandl, an Liebhaber und Sex (denn auch diese Themen werden hier nicht ausgespart) – verleihen diesen Fußnoten zuweilen eine melancholische Tönung. Alle Trauer indes ist gemildert durch die Kunst, über sie zu schreiben – eine poröse Tröstung möglicherweise, weil sie in dem neuen Buch nicht allein die Gegenwart des nunmehr geglückt geschriebenen, sondern eben auch die Unvorhersehbarkeiten des nichtgeschriebenen Werkes umfasst.

Indem Mayröcker den geschriebenen Text als Fußnote eines (noch) nicht geschriebenen erscheinen lässt, pflanzt sie ihrem Text eine unsichere Zukunft ein. "Wie viele Frühlinge, wie viele Leben" – und damit sinngemäß auch: wie viele Bücher – "werden noch sein?", hatte die Autorin am Ende eines ihrer früheren Prosabücher geschrieben. Die letzte Fußnote von "ich bin in der Anstalt" besteht nur noch aus Punkten und stellt die Frage noch einmal in verschärfter Form. Ohne beantworten zu können, was nicht zu beantworten ist.

Ginge es nach der poetischen Kraft, die sich in dem Text zeigt, könnte das Schreiben, dem dann auch die euphorischsten Bezugnahmen gelten, endlos sein. Der verwegene Wunsch nach einer solchen Endlosigkeit spiegelt sich in zahlreichen Details bis hin zu dem Umstand, dass Mayröcker viele Klammern hier nicht mehr schließt, sondern die Parenthesen offenlässt.

Eine der berührendsten Szenen zeigt – in Fußnote 111 – die Autorin am offenen Grab von Wendelin Schmidt-Dengler. Als sie an der Reihe ist, eine Schaufel Erde hineinzuwerfen, fällt sie in ihrem schweren Mantel über eine Steineinfassung der Länge nach hin. Die Szene ist vollkommen wirklichkeitsgetreu (viele haben es damals beobachtet), und das Textstück hochgradig komplex. Mayröcker beendet es mit einem verkürzten Zitat von Jacques Derrida: "die Einfassung der Rand des Textes".

Lesung am 17.6., 19 Uhr in der Alten Schmiede