Die Ära der couragierten Großmütter

Julia Kospach in FALTER 9/2021 vom 03.03.2021 (S. 22)

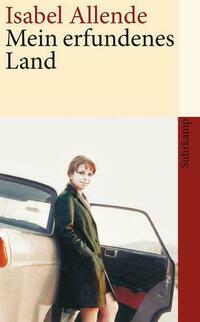

Womöglich entwickelt sich der Zorn auf den Machismo früher, wenn man wie Isabel Allende in einem Land aufgewachsen ist, in dem selbiger bombenfest in der Alltagskultur verankert ist. In Chile existierte der Machismo jedenfalls noch in unverwässerter Reinkultur, als Allende, Jahrgang 1942, in den 1940er-, 1950er- und 1960er-Jahren in Santiago de Chile vom kleinen Mädchen zur jungen, berufstätigen Frau, Ehefrau und Mutter wurde.

„Feministin mit fünf Jahren und stolz darauf.“ So lautet die Selbstbeschreibung von Südamerikas berühmtester Schriftstellerin in ihrem neuen Buch „Was wir Frauen wollen“. Denn bereits im Vorschulalter war für die kleine Isabel unübersehbar, dass ihre – künstlerisch hochbegabte – Mutter Panchita „gegenüber den Männern der Familie benachteiligt war“. Vom ersten Ehemann, Isabels Vater, verlassen, mittellos und ohne Berufsausbildung, war Panchita gezwungen, mitsamt ihren drei kleinen Kindern ins Haus ihres Vaters zurückzukehren, und blieb den Rest ihres Lebens abhängig von den Zuwendungen und Entscheidungen von Vater, Bruder und – nach der zweiten Heirat – Ehemann.

Die kleine, wilde und freiheitsliebende Isabel, die so offensichtlich aus der Reihe tanzte und schon im Alter von sechs Jahren ihrer Aufsässigkeit wegen aus einer Nonnenschule verwiesen wurde, machte sich später einen als Kind oft gehörten Satz ihres Großvaters mütterlicherseits „zum ersten Lehrsatz in meinem erwachenden Feminismus“: „Wer zahlt, sagt, wo’s langgeht.“ Am Beispiel ihrer eigenen Mutter lernte Isabel Allende früh und schmerzlich, dass weibliche Selbständigkeit ohne materielle Unabhängigkeit nicht zu haben ist – und verkehrte damit gleichzeitig den vom Großvater gemeinten Sinn des Satzes in sein Gegenteil.

Von diesem ihrem gelebten Feminismus erzählt Isabel Allende in „Was wir Frauen wollen“, einem Buch, das man als die feministischen Memoiren einer im Alter gelassenen, souveränen und putzzufriedenen Frau bezeichnen könnte. Geschrieben ist es in jenem unverkennbaren Allende-Ton, der ebenso kurz wie prägnant, ebenso eindringlich wie gefühlvoll ist und manchmal hart am Klischee entlangschrammt – und zwar in sehr ähnlicher Weise, in der das auch ein zweiter legendär Erfolgreicher der südamerikanischen Literatur tut, nämlich Paulo Coelho. In jedem Fall ist dieser Ton eines: im positiven Sinn der Worte mehrheitsfähig und massenkompatibel, und genau diesen Ton kann die Sache des Feminismus, von der Allende anhand der Erfahrungen ihres eigenen Lebens erzählt, am besten brauchen.

Jahrzehnte überzeugter feministischer Arbeit hat Allende bereits hinter sich – buchstäblich. Sehr deutlich sind daher die Einsichten, zu denen sie gelangt ist: Gewalt gegen Frauen „gehört zum Wesen der patriarchalen Kultur, es handelt sich bei ihr nicht um Auswüchse“.

Parallel dazu erzählt Allende von ihrem eigenen Werdegang: als junge, feministische Fernseh- und Magazin-Journalistin in den 1960er-Jahren, als Exilantin nach Augusto Pinochets Machtübernahme 1973, nach ihrem Erfolgsdebüt „Das Geisterhaus“ 1982 als international erfolgreiche Schriftstellerin, als Mutter, Ehefrau, Freundin und Großmutter.

Dass sich die bereits in über 40 Sprachen übersetzte, unangefochtene Königin der südamerikanischen Literatur noch in den 1990er-Jahren in ihrer eigenen Heimat als „Schreibtante“ abkanzeln lassen musste, ist nur einer von vielen antifeministischen Reflexen, mit denen sie sich herumschlagen musste. Ziemlich trocken fallen daher manche ihrer Urteile aus, etwa über den klassischen Typus des old white man: „Den Alten ist nicht zu helfen, man muss einfach darauf hoffen, dass sie nach und nach wegsterben.“ Was nun heraufdräue und im Fahrwasser von #MeToo neue Fahrt aufnehme, so Allende, sei die „Ära der couragierten Großmütter“. Denn das, was in die Jahre gekommene Frauen allenthalben erlebten, nämlich die eigene Unsichtbarwerdung, könne man durchaus auch dazu nutzen, um entspannt das zu tun, was man immer schon tun wollte: nämlich sich für sich selbst und die Sache des Feminismus einsetzen.