"Ich bin ein verspätetes glückliches Kind"

Klaus Nüchtern in FALTER 51-52/2022 vom 21.12.2022 (S. 38)

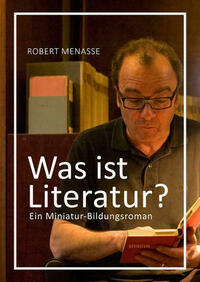

Mit "Die Hauptstadt" hat der Wiener Schriftsteller Robert Menasse 2017 nicht nur den Deutschen Buchpreis gewonnen, sondern auch sein ambitioniertestes Projekt begonnen: eine Roman-Trilogie über die Europäische Union. Fünf Jahre danach legte er mit "Die Erweiterung" sein Opus magnum vor, den 650 Seiten starken Mittelteil des geplanten Prosa-Triptychons.

Der zwischen Thriller, Melodram und Polit-Satire angesiedelte Roman dreht sich um die Beitrittsambitionen Albaniens, die seitens des Ministerpräsidenten durch einen dreisten Coup der Symbolpolitik befördert werden sollen. Was mit dem Diebstahl des Helms des albanischen Nationalhelden Skanderbeg aus dem Wiener Weltmuseum beginnt, setzt eine Reihe an Intrigen und Gegenintrigen in Gang, worin ein unter anderem in Albanien, Brüssel, Brindisi, Warschau und Wien basiertes Figurenensemble in Konflikte, Feindschaften und Liebeshändel verstrickt wird.

Die Kritik hat den veritablen Page-Turner positiv bis euphorisch beurteilt. Der Falter machte keine Ausnahme und führte das erste Interview mit dem Autor seit über zwanzig Jahren.

Falter: Herr Menasse, was geht Ihnen mehr

auf die Nerven: Weihnachten oder Silvester? Robert Menasse: Weder noch. In meiner Familie war das Weihnachtsfest eigentümlich vermischt: Weihnukka. Von meinem Großvater habe ich, wie das zu Chanukka üblich ist, acht Tage lang ein kleines Geschenk bekommen. Er hat immer gesagt: "Die armen Christenkinder kriegen nur einmal was", aber ich habe halt auch nichts Besonderes bekommen, und meine Mutter wollte nicht einmal Geld für einen Baum ausgeben. Erst später habe ich durch meine katholische Schwiegerfamilie gelernt, dass es eigentlich ein schönes Fest ist. Und Silvester nervt mich auch nicht, weil es mir Gelegenheit gibt, mit Freunden zu feiern und etwas zu tun, was ich grundsätzlich gerne tue, nämlich etwas abzuschließen.

Was verschenken Sie? Menasse: Eigentlich nur Dinge, die ich selbst gern hätte.

Damit kann man bei Kindern aber auch einfahren, oder? Menasse: Ich tue mir mit Geschenken für Kinder leicht, weil ich selber ein verspäte-

tes glückliches Kind bin. Und weil meine Kindheit mit so vielen Defiziten verbunden war, kann ich mich bis heute sehr, sehr gut daran erinnern, was ich mir in welchem Alter gewünscht hätte.

Aber nie bekommen haben? Menasse: Nein.

Sind Sie gut im Feiern?

Menasse: Das weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls gelernt, dass es Feste gibt, die schön und fröhlich und -wie Silvester -insofern spannend sind, als man Mutmaßungen anstellt, wie es werden wird.

Angesichts der diversen Krisen, die wir gegenwärtig erleben, vermutlich nicht besonders rosig?

Menasse: Ich bin mit wachsendem Wohlstand, zunehmender Demokratisierung und großen sozialpolitischen Fortschritten aufgewachsen. Es war sicher nicht so schön, wie es uns rückblickend vorkommt, aber es war eine gute Zeit. Und heute ist es wahrscheinlich auch nicht so dramatisch, wie wir meinen, zumal wir mehr Möglichkeiten des Krisenmanagements hätten als je zuvor.

Können Sie ein Beispiel geben?

Menasse: Ja, die so genannte Finanz-und Haushaltskrise Griechenlands. Damals standen der Bankrott eines EU-Mitglieds und sogar der Zusammenbruch der Euro-Währung im Raum. Zugleich war in rassistischer Manier von den "faulen" und "korrupten" Griechen die Rede, die sich um "unsere Steuergelder" sanieren lassen. In Wirklichkeit war diese Krise eine Behauptung, die nur deswegen zustande kam, weil in der nachnationalen EU die Bilanzen dennoch nationalökonomisch gezogen wurden. Aus gesamteuropäischer Sicht betrachtet lagen die Haushaltsschulden Griechenlands bei nullkommairgendwas Prozent des Bruttosozialprodukts der EU. Das ist gar nichts. Kalifornien wäre glücklich damit, und kein Mensch hat je vom Austritt Kaliforniens aus der Dollarzone gesprochen.

Wir sitzen hier in Ihrer Schreibstube, in der es gemütlich warm ist. Wie stehen Sie zum Thema persönliche Verzichtsleistung?

Menasse: Ich habe keine Energiekrise gebraucht, um mich mit 19 Grad zu begnügen. Das ist meine Temperatur. Ich habe heute lediglich etwas stärker eingeheizt, weil ich Sie erwartet habe und nicht wusste, bei welchen Temperaturen Sie einen Pelzmantel brauchen.

Die Delegierung der Krisenbewältigung ans Individuum wurde immer wieder kritisiert.

Menasse: Zu Recht. Es ist nicht falsch, individuell Verantwortung zu übernehmen, aber dieser die Lösung der Krise zu überlassen, ist sicher radikal ungenügend. Außerdem wird vielfach vergessen, dass viele Menschen sich ohnedies schon sehr vieles, was ihnen zustünde, nicht leisten können. Von denen Verzichtleistungen einzufordern finde ich nachgerade obszön.

Heuer gab es auch eine unüblich heftige Kontroverse unter Intellektuellen in Sachen Waffenlieferungen für die Ukraine. Ihre Schwester Eva hat sich weit aus dem Fenster gelehnt. Sie waren da etwas zurückhaltender?

Menasse: Ich bin Schriftsteller, kein Unterschriftsteller und komme immer mehr davon ab, Resolutionen zu unterschreiben, weil ich das für vollkommen unerheblich halte. Eine Meinung habe ich aber schon.

Welche? Menasse: Nun, es ist klar, wer der Aggressor ist, und daher auch, wem man zur Hilfe kommen muss. Und in ganz besonderem Maße sollte das Österreich bewusst sein, das im Jahr 1938 von einem Aggressor besetzt wurde, und dessen damaliger Kanzler kein Selenskyj war, sondern im Radio zur Kapitulation aufgerufen hat.

Wäre die Geschichte anders verlaufen, wenn es Widerstand gegeben hätte?

Menasse: Solche retrospektiven historischen Hypothesen sind immer problematisch, aber ich denke, dass durch einen beschränkten Verteidigungskrieg unter Umständen sogar der Zweite Weltkrieg verhindert werden hätte können. Je mehr sich die Ukraine also wehrt, umso stärker ist es auch ein Signal an etwaige zukünftige Putins.

Einen offenen Brief haben Sie unterschrieben: In ihm wird eine Diskussion der österreichischen Sicherheitsund Verteidigungspolitik gefordert. Ergebnisoffen, wie ich annehme? Menasse: Natürlich, deswegen, und weil diese Sicherheitspolitik eigentlich nicht existiert, habe ich ja unterschrieben. Die Neutralität war eine nette, von vielen geradezu fetischartig verehrte Fiktion, die im Zweifelsfalle nichts nützen wird. Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass es fahrlässig war, in Europa nie über eine gemeinsame Verteidigungspolitik zu diskutieren, obwohl es seit der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre immer wieder Initiativen dazu gegeben hat. Ich bin allerdings kein Experte und weiß nicht, wie die Lösung auszusehen hätte.

Als 1975 in Österreich der Zivildienst eingeführt wurde, waren Sie zwanzig. Ich nehme an, Sie haben gedient? Menasse: Nein, ich war wild entschlossen zu verweigern, weil ich damals mit 18 keine Waffe in die Hand nehmen wollte. Heute bereue ich das.

Warum? Menasse: Weil ich weiß, dass andere mit Waffen umgehen können und die nicht meine Freunde sein müssen. Das sage ich jetzt so. Im Grunde bin ich aber froh, dass ich nie ein Gewehr angreifen musste. Ich habe eine panische Abneigung gegenüber Gewalt. Ich war Internatszögling, und das hat mir gereicht.

Sie waren eher der, der verdroschen wurde?

Menasse: Ja. Deswegen bin ich nach der Matura auch in einen Boxklub gegangen. Sollte mich noch einmal jemand schlagen, wollte ich zurückschlagen können, und zwar nach allen Regeln der Kunst.

Hat sich die Gelegenheit ergeben? Menasse: Nein. Ich habe nicht einmal im Klub einen Kampf, sondern nur Training und Sparring bestritten.

Und wie ist die Sache mit Ihrer geplanten Wehrdienstverweigerung ausgegangen?

Menasse: Als ich bei der Musterung kundgetan habe, dass ich verweigern will, hat mich der Oberst, Leutnant, General, oder was auch immer er war, angesehen und wörtlich zu mir gesagt: "Du bleda Bua. Da kommst du ins Gefängnis und ruinierst dir deine Zukunft." Da habe ich geantwortet: "Gut, wenn das der Preis ist " Worauf er meinte, dass das nicht sein müsse, weil irgendwann in den nächsten Jahren ein Gesetz kommen solle, das es erlaube, aus Gewissensgründen einen Militärersatzdienst abzuleisten. "Was willst denn studieren?", hat er gefragt. "Philosophie.""Das ist ein schweres Studium. Ein sehr schweres Studium. Da wirst du acht Jahre brauchen." Also habe ich einen Aufschub für acht Jahre bekommen. Bei der nächsten Musterung saß wieder einer dort, der mich gefragt hat: "Herr Doktor, haben S'an Job?" Ich habe geantwortet, dass mir gerade einer angeboten worden sei. Sagt er: "Na, dann werden wir Sie nicht mit den Buben in die Grundausbildung stecken" und hat mich für untauglich erklärt.

Eine schöne österreichische Lösung, oder?

Menasse: Ja. Man kann hier eine gewisse, geradezu altösterreichische Konzilianz beobachten. Das gefällt mir schon. Drei Wochen nach der ersten Musterung habe ich mein Studium begonnen und konnte so frei studieren, wie man sich das heute nur noch erträumen kann. Ich habe von der Öffnung der Universitäten in den 1970ern profitiert, denn davor war einer wie ich für die akademische Laufbahn gar nicht vorgesehen. Mein Urgroßvater mütterlicherseits war Steinmetz, und ich war der erste Akademiker der Familie. Die Kreisky-Ära war schon eine Glanzzeit dieses Landes.

In Ihnen steckt also auch ein österreichischer Patriot? Menasse: Das würde ich so nicht sagen, weil für mich Patriotismus mit nationaler Identität zu tun hat, einem Konzept, das ich nicht verstehe.

Gibt es keine "typisch österreichischen" Eigenschaften, auf die man eventuell ein bissl stolz sein darf?

Menasse: Es gibt so etwas wie eine Mentalität, die mir nahe ist und nahe geht. Ich bin aber kein österreichischer Patriot, sondern ein Patriot in politischer Hinsicht. Im sozialdemokratischen Glanzjahrzehnt von Bruno Kreisky, Willy Brandt und Olof Palme hat sich der Zeitgeist in unterschiedlichen Ländern auf je eigene Weise manifestiert. Ich bin in Wien und Niederösterreich zuhause, da verstehe ich die Mentalität und die Tonfälle, da habe sentimentale Erinnerungen, da entwickle ich Heimatgefühle. Für Tirol oder Vorarlberg gilt das nicht. Ich kann dort etwas schön finden so wie am Tejo, am Peloponnes oder in Thüringen. Mein einziger Schwachpunkt in Sachen nationaler Identität ist

der Sport?

Menasse: Der Fußball. Wobei ich langsam zu der Überzeugung gelange, dass ich den auch nur brauche, um mich zu ärgern. Verantwortlich dafür ist diese Mischung aus heller Aufregung vor und tiefer Depression nach dem Match. Es fällt auf jeden Fall der Satz: "Es ist bitter." Im Grunde genommen interessiert mich der Klubfußball aber viel mehr.

Was ist der Klub Ihres Herzens? Menasse: Die Vienna.

Weil Ihr Vater dort gespielt hat? Menasse: Nicht nur. Vienna und Sportklub sind einfach besonders sympathische, auch familientaugliche Vereine.

Wie haben Sie den Westbalkangipfel wahrgenommen, der zu Nikolo in Tirana stattfand?

Menasse: So, als hätte ich mein eigenes Buch noch einmal gelesen. Die Formulierungen, die in den Zeitungen zitiert wurden, stehen eins zu eins in meinem Roman. Ich weiß aus Hintergrundgesprächen, dass das am Ende verlautbarte Kommuniqué bereits zu Beginn der Konferenz feststeht. Darin bekräftigt man die Absicht, irgendwann einmal Beitrittsverhandlungen zu beginnen, redet danach über etwas ganz anderes, und rauskommen tut gar nichts. Ich kriege einen Wutausbruch, wenn ich mir die Kommissionspräsidentin anhören muss, die eine Gabe hat, trostlose Phrasen aneinanderzureihen und dabei ein Gesicht zu machen, das ihren Stolz darüber zeigt: "Kann ich das nicht super?"

In Ihrem Roman fällt der Satz "Entweder es kommt Albanien in die EU oder es kommen die Albaner". Wie wird sich das abspielen?

Menasse: Es gibt auf der einen Seite eine immer stärker werdende legale Arbeitsmigration, und auf der anderen Seite wächst die albanische Community in Süditalien, die für den so genannten "Webstuhl" verantwortlich ist - womit die Schmugglerboote zwischen Brindisi und Durrës gemeint sind. Das sind eben gewisse Familien, die die 'Ndrangheta schon in den Norden verdrängt haben.

Wobei die albanische Mafia, wie ich Ihrem Roman entnehme, anders strukturiert ist als die italienische.

Menasse: Ganz anders. Was mich aber noch mehr interessiert hat, war der Umstand, dass Albanien in seinem Bestreben, der EU beizutreten, bereits jetzt sehr konsequent europäisches Recht implementiert, während Mitglieder wie Polen oder Ungarn systematisch EU-Recht brechen, ohne dass es größere Konsequenzen hätte.

Der engste Berater des albanischen Premiers ist in Ihrem Roman ein Dichter. Eine Wunschprojektion?

Menasse: Edi Rama (Anm.: Ministerpräsident Albaniens) ist ja selbst Künstler und offenbar der Meinung, dass Künstler zu bestimmten gesellschaftlichen und politischen Fragen einen originelleren Zugang haben. Außerdem kennen sich die mit Metaphern und Allegorien aus, und wenn man auf Symbolpolitik setzen muss oder möchte, können Dichter ganz gute Berater sein. Das gilt allerdings auch für Werbeagenturen.

Diese Symbolpolitik setzt in der "Erweiterung" eine Groteske um den Helm des mittelalterlichen und christlichen Nationalhelden Skanderbeg in Gang.

Menasse: Albanien hat knapp drei Millionen Einwohner, von denen etwas weniger als sechzig Prozent auf dem Papier Moslems sind. Weil Religion dort aber keine spirituelle, sondern eher eine kulturelle Angelegenheit ist, können die zwei größten Nationalhelden Christen sein: Skanderbeg und Mutter Teresa. Außerdem sind die religiösen Feiertage in Albanien alles Staatsfeiertage. Die religiöse Vielfalt in dem Land bedeutet also vor allem gemeinsames Feiern. Die Befürchtung seitens mancher, dass sich die EU Probleme einhandelt, wenn sie das mehrheitlich muslimische Albanien aufnimmt, ist sicher unberechtigt.

In einem Interview monierten die beiden Herausgeber der Literaturzeitschrift Kolik unlängst, dass die Literatur "aktuell gefragte Themen" wie etwa "Krieg" besser den Journalisten überlassen solle. Ein Roman wie der Ihre hätte mit Ästhetik eigentlich nichts mehr zu tun. Hat Sie das geärgert?

Menasse: Ich habe das nicht gelesen, aber meines Wissens hat Karin Fleischanderl sehr gute italienische Erzähler vorbildlich übersetzt, und Gustav Ernst hat einen Roman wie "Einsame Klasse" geschrieben, der dem politischen Zeitgeist seiner Entstehung verpflichtet ist. Das ist es, was die Gattung Roman ausmacht: Er ist eine Epoche in Erzählung gefasst, in der sich die Figuren innerhalb bestimmter politischer Rahmenbedingungen entfalten. Daher glaube ich auch nicht, dass es Themen gibt, die dem Journalismus vorbehalten sind.

Ansonsten ist die "Erweiterung" aber sehr wohlwollend aufgenommen worden? Menasse: Ich bin nicht unzufrieden, und solange ich vom Schreiben in Würde leben kann und ab und zu die Liebe von Lesern spüre, werde ich das auch bleiben.

Die Leserschaft und die Kritik sind zwei Paar Schuh, aber selbst letztere war doch weitgehend überzeugt?

Menasse: Das hängt von so vielen Zufällen ab: Wer das Buch zum Rezensieren bekommt oder sich unter den Nagel reißt. Aber ab einem gewissen Alter weiß man, wie es läuft und reagiert gelassener.

Generell werden Schriftsteller aber schon lieber blöd gelobt, als klug verrissen? Menasse: Blödes Lob hat mich eigentlich auch nie befriedigt -und hat mir auch nicht gutgetan.

Können Sie mit Kritik etwas anfangen?

Menasse: Solange ich sie nachvollziehen kann. Wenn aber allzu deutlich wird, dass die negative Kritik schon vor der Lektüre des Buches feststand, kann ich das nicht hinnehmen - selbst dann nicht, wenn der ein oder andere Einwand berechtigt ist.

Welchen können Sie denn annehmen?

Menasse: Gleich bei meinem ersten Roman gab es eine Kritik, die grundsätzlich wohlwollend war, aber mir die Anfängerfehler um die Ohren gehauen hat. Da hatte ich dann tatsächlich rote Ohren. Bei meinem Roman "Vertreibung aus der Hölle" wiederum hat ein bedeutender und einflussreicher Kritiker das Konzept des Romans einfach ignoriert oder nicht verstanden. Und wenn dann auch noch drei Rezensenten von dem abschreiben, ist das wirklich niederschmetternd.

Apropos. Das letzte Gespräch haben wir vor 21 Jahren aus Anlass des Erscheinens von "Vertreibung aus der Hölle" geführt. Später kam es zu Missverständnissen

Menasse: Missverständnisse haben den Vorteil, dass man sie ausräumen kann. Bei Ressentiments ist es nicht so einfach, und bei Hass ganz, ganz schwierig.

Bei besagtem Interview waren Sie 47 Jahre alt und meinten, dass Sie immer glücklicher, milder und gelassener würden. Ist es danach so weitergegangen?

Menasse: Ich glaube schon, dass es mir besser geht, als in sehr jungen Jahren. Eben, weil ich entspannter geworden bin.

Die Kurve der Gelassenheit flacht dann aber schon wieder etwas ab?

Menasse: Natürlich, und es gibt immer noch Sachen, die mich aufregen. Ich bin nicht altersmilde geworden, aber ich bin an vielen Dingen altersdesinteressiert.

Nennen Sie mir nur eine Sache, die jenseits der sechzig besser wird?

Menasse: Es gibt viele Vorteile, aber einer ist zweifellos der, dass man die kleinen Machträusche jüngerer Menschen nicht mehr ernst nimmt. Wenn man fast siebzig ist und schon viele Todesfälle zu beklagen hatte, hat man -nicht durchgehend, aber immer wieder -Memento-mori-Momente und wundert sich, mit welcher neurotischen Energie und Selbstherrlichkeit manche Menschen ausgestattet sind -so, als würden sie nie sterben.

Der Satz von Thomas Bernhard Menasse: Bringt es auf den Punkt: "Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt."

Ist damit wirklich alles gesagt?

Menasse: Es gibt noch diese kleine Unterscheidung: Versucht man, etwas zu schaffen, das die Chance hat, weitergegeben zu werden, oder folgt man nur seinen Wichtigtuer-Allüren?

Wenn das mit der Altersgelassenheit halbwegs hinhaut, dann wohl auch deswegen, weil man sich eingestehen muss: "Ich war früher auch ein bissl so "Menasse: Natürlich. Wenn ich zurückblicke, geniere ich mich auch für viele Sachen. Diese Scham wird aber vom Schwamm der Erkenntnis aufgesaugt: "Okay, das war zwar peinlich, aber das habe ich eingesehen und mache es nicht mehr."

Wollen Sie sich aussprechen?

Menasse: Nein. Warum soll ich jetzt erzählen, was mir peinlich ist? Ich bin ja froh, wenn ich nicht dauernd dran denken muss und mir sagen kann: "Na gut, so warst du halt als Junger."

Bei der Lektüre Ihres Romans fällt auf, dass es sich bei den meisten Protagonisten um ältere Männer mit umständlicher Libido und einem deutlichen Hang zur Melancholie handelt.

Menasse: Ich hatte beim Schreiben die Angst, dass man meine Melancholie beim Lesen zu deutlich spürt.

Also haben Sie die auf mehrere Figuren verteilt? Menasse: Ich bin ja jede Figur. Bei einem Schauspieler würde man von Method Acting sprechen.

Abgesehen von der offenbar populären Insultationsformel "Ta dhifsha suratin", "Ich scheiß Dir ins Gesicht": Wie viel Albanisch verstehen oder sprechen Sie?

Menasse: Ich hatte keine Veranlassung, Albanisch zu lernen. Zum einen sind die Albaner in den Städten sehr polyglott, zum anderen hatte ich in Nordalbanien und den Gebirgsdörfern immer einen Dolmetsch bei mir. Anders wäre ich an die Menschen ja nicht herangekommen: In drei Monaten hätte ich nie ausreichend gut Albanisch gelernt, um mich mit denen wirklich unterhalten zu können.

Und wo gibt es den besten Fli?

Menasse: Nicht in dem Lokal, in dem er im Roman gegessen wird. Die Szene, die sich dort abspielt, ist aber authentisch und musste einfach ins Buch: Ich habe meinen Augen nicht getraut, als die Menschen aus der Moschee rauskamen, durch den Biergarten gingen und sich zum Gebet niederknieten. Zugleich wollte ich aber auch vom Fli erzählen, weil der eine so typische und mit Bedeutung aufgeladene Speise ist. Mir war es bloß zu kompliziert, die beiden Figuren noch in ein anderes Lokal zu schicken, also habe ich ihn dort servieren lassen. Aber falls Sie einmal nach Tirana kommen, gebe ich Ihnen ein paar Tipps.

Beim Helm des Skanderbeg!

Klaus Nüchtern in FALTER 40/2022 vom 05.10.2022 (S. 33)

Ta dhifsha suratin!", richtet der albanische Ministerpräsident, von seinem Umfeld stets "ZK" ("Zoti kryeministër") genannt, am 6. September 2019 dem französischen Präsidenten per Telefon aus - was "vorsichtig", wie es heißt, mit "Ich scheiß in dein Gesicht!" übersetzt werden kann. Der Grund für den Unmut des ehemaligen Basketball-Stars, der 1989 einen historischen Triumph über die DDR fixierte, ist das französische Veto gegen Albaniens Ansinnen, der EU beizutreten. So jedenfalls die Ausgangssituation von Robert Menasses jüngstem Roman.

Mit "Die Erweiterung" erweitert der Wiener Autor seine sowohl essayistisch als auch in der Fiktion vorangetriebene Auseinandersetzung mit dem vereinigten Europa um 650 Seiten und knüpft an den vor fünf Jahren erschienenen Vorgängerroman an. Wie schon "Die Hauptstadt" rekrutiert Menasse in seinem dieser Tage erscheinenden Opus magnum sein Personal zu nicht unwesentlichen Teilen aus der Beamtenschaft der Europäischen Kommission, wobei neben Brüssel unter anderem auch Brindisi, Wien, Warschau und Tirana als Schauplätze fungieren.

Neben einem guten Dutzend an Hauptund bedeutenderen Nebenfiguren gibt es noch einen weiteren Protagonisten, der die Handlung vorantreibt und gerade auf der Achse Wien-Tirana für beträchtliche Turbulenzen sorgt. Um rund 500 Jahre älter als alle anderen Akteure, handelt es sich dabei allerdings um keinen Menschen, sondern um ein Artefakt, nämlich den Helm des albanischen Nationalhelden und Verteidigers der Christenheit gegen die Osmanen, Fürst Gjergj Kastrioti, besser bekannt unter dem Namen Skanderbeg.

Dass Skanderbeg (1468) den Weißmetallhelm mit dem vergoldeten Ziegenkopf, der sich in der Sammlung des Wiener Kunsthistorischen Museums befindet (und im Weltmuseum ausgestellt ist), nie besessen oder getragen hat, tut dessen politisch-symbolischer Wirkmächtigkeit keinerlei Abbruch: Sich selbst mit Skanderbegs Helm "krönend", gedenkt der ZK den Vertretungsanspruch aller Albaner -also auch jener, die im Kosovo, in Nordmazedonien, Italien oder Deutschland leben -geltend machen und entsprechenden Druck auf die EU ausüben zu können, denn: "Entweder kommt Albanien in die EU, oder es kommen die Albaner. Als Pflegerinnen, als Schwarzarbeiter, als -ich formuliere es einmal vorsichtig so -: als Familien mit gewissen Interessen."

Nachdem die Restitutionsforderung von Österreich (im Übrigen mit guten Gründen) verweigert wird, kommt es -Bellinis "Saliera" lässt grüßen! - zu einem elegant choreografierten Kunstraub, der allerdings aufs Konto der albanischen Opposition geht und seinerseits mit einer Gegenintrige gekontert wird.

Der gestohlene Helm und eine originalgetreue, dem ZK quasi auf den Kopf geschmiedete Kopie desselben setzen ein von grotesken Zufällen und Missverständnissen bestimmtes Verwirrspiel in Gang, das hochkomisch und blutig ernst zugleich ist und neben der albanischen Mafia auch einen auf Kunstraub spezialisierten Ermittler auf den Plan ruft, der einmal bündig wie folgt charakterisiert wird: "Kommissar Franz Starek war ein zutiefst lethargischer Mann. Man durfte aber seine Lethargie nicht mit Gemütlichkeit verwechseln, er konnte sehr ungemütlich werden."

Starek ist nur ein Vertreter aus einem Ensemble an Figuren, das mit beträchtlichem Aufwand und unübersehbarer Empathie zusammengestellt wurde. Allesamt sind komplexe, liebevoll gestaltete und - trotz oder gerade wegen ihrer Idiosynkrasien -großteils sogar liebenswerte Charaktere. Auffällig ist, dass es sich beim Gros von ihnen um in die Jahre gekommene Männer mit teils schaumgebremster, in jedem Falle nicht unkomplizierter Libido sowie einem unübersehbaren Hang zur Melancholie handelt.

Einer der Jüngeren unter ihnen, Karl Auer, ist in der Generaldirektion Nachbarschaft und Erweiterung (NEAR) tätig und im Übrigen Cousin des erwähnten Franz Starek (die ursprünglichen Vorstellungen der beiden von Albanien gehen auf gemeinsame Karl-May-Lektüre zurück). Er wird als eher zärtlicher und schmusiger denn animalischer Typ beschrieben: Bei potenziellen Objekten seines Begehrens denkt er zunächst einmal darüber nach, ob diese als Mutter seiner Kinder infrage kämen.

Eine dermaßen rührende Figur wird man im Werk des Autors (oder sonst wo) nicht so schnell finden, und man gönnt es diesem Karl Auer daher von Herzen, dass er tatsächlich bei der nicht unflamboyanten Baia Moniq Kongoli zu landen vermag, der Vorsitzenden des Justizreformausschusses des albanischen Parlaments und eigentlich out of his league.

"Die Erweiterung" ist kein makelloser Roman, der Gebrauch der Tempora und Konjunktive eins und zwei gelinde gesagt erratisch und die Mobilisierung dessen, was gerne als historisches "Hintergrundwissen" bezeichnet wird, gerät mitunter etwas ungelenk, wenn einzelne Figuren zu monologisieren beginnen, als würden sie die einschlägige historische Fachliteratur oder Wikipedia-Artikel referieren.

Diese Mängel werden allerdings wettgemacht durch die komplexe Handlungsführung, die Dichte des historischen Materials und die eindringlich gestalteten, vielfach beschädigten Biografien der Charaktere. Ebenfalls gewinnend ist die von sichtlichem Recherchestolz getragene Detailfreude, mit der einzelne Episoden und Schauplätze ausgestattet werden. Mitunter übertreibt es der Erzähler -"prächtige Holztüren aus nordalbanischer Buche mit Intarsien aus Blutpflaumen" -, aber wenn er uns wissen lässt, wo in Brüssel man sich seine Schweinekoteletts besorgen sollte und in welchen Gässchen von Tirana man den besten Fli serviert bekommt, glaubt man ihm aufs Wort.

Thriller, Politsatire und Melodram werden in dem hochdramatisch endenden Roman auf ebenso vergnügliche wie ernsthafte, manchmal etwas langatmige, vielfach atemberaubende Weise kombiniert, sodass der Österreichische Buchpreis dem Autor, der ihn 2017 noch seiner Schwester überlassen musste, fast sicher scheint. In der Hinsicht hat sich der Rezensent freilich noch stets als miserabler Prognostiker erwiesen.