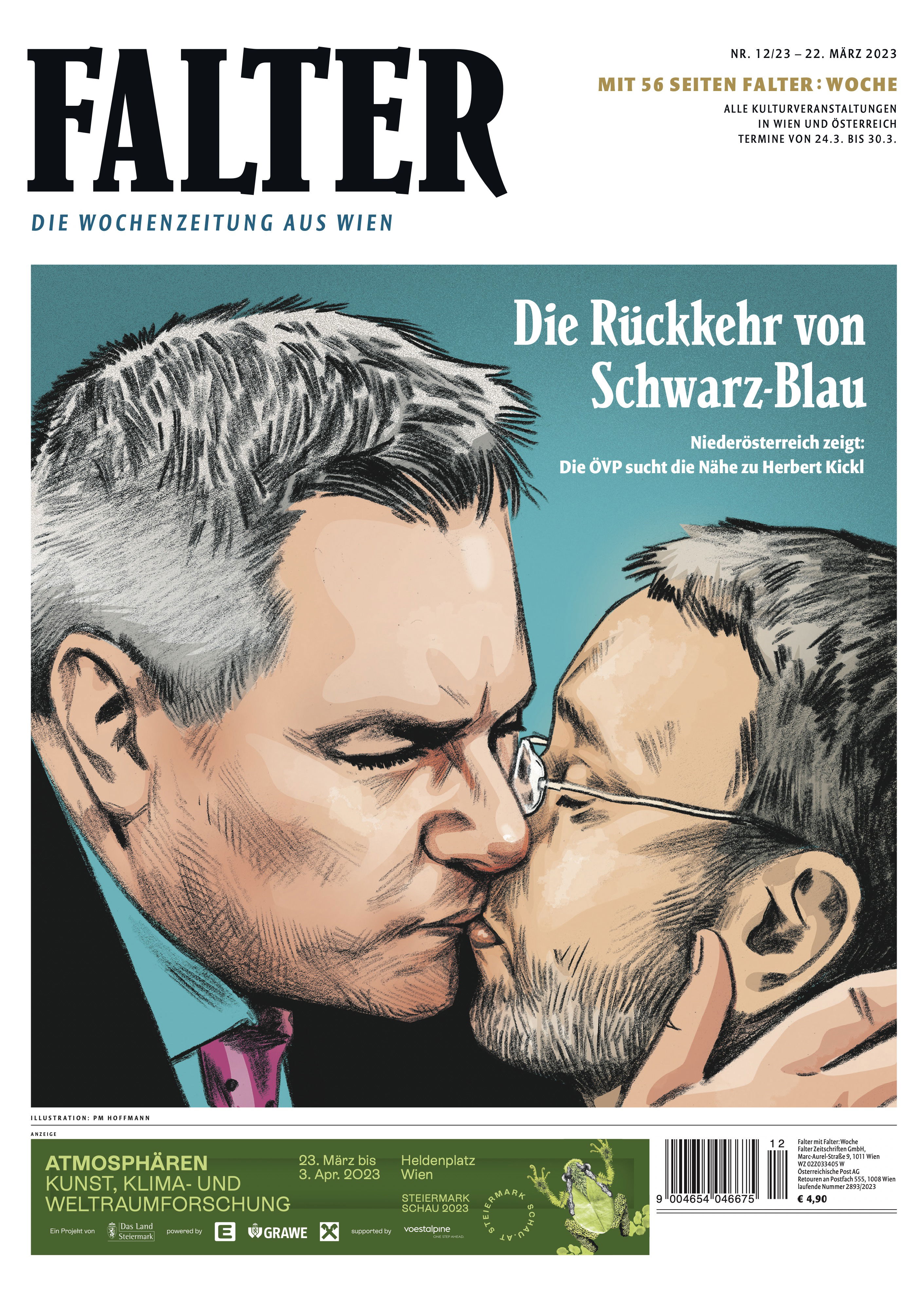

Mit dem Schrecken nicht davongekommen

Christina Dany in FALTER 12/2023 vom 22.03.2023 (S. 13)

Schon der Klappentext verrät, dass es zu einer Katastrophe kommen wird. Nach wenigen Seiten kann man sich denken, zu welcher, auf Seite 34 ist es dann so weit. Dann genügt dem Autor ein kurzes Kapitel mit lapidarem Ende, um den Verlauf des Unglücks zu schildern. Es geht alles so schnell wie manchmal im echten Leben, beim echten Sterben.

Drei Familien werden in ihren Grundfesten erschüttert. Eine davon, eine somalische Flüchtlingsfamilie, hatte zuvor schon unaussprechliches Leid erfahren, die beiden anderen waren bislang von gröberen Schicksalsschlägen verschont geblieben. Die aufstrebende Wiener Grünpolitikerin und der besserwisserische Universitätslektor, der joviale Starwinzer und die tüchtige Marillenkönigin, für sie und ihre behüteten Kinder ändert sich von einem Tag auf den anderen alles: „Keiner der Beteiligten ist mit dem Schrecken davongekommen. Das Unglück hat sich in die Hinterköpfe gegraben und dreht dort Endlosschleifen.“

Daniel Glattauer packt in seinem neuen Roman ein aktuelles Thema an, es geht um eine klare Botschaft, ein hehres Anliegen. Den Ungehörten eine Stimme zu verleihen. Die Idee, so enthüllte Glattauer in einem Interview, sei ihm bei einem Toskana-Urlaub mit zwei befreundeten Familien gekommen, in den er auch sein afghanisches Patenmädchen mitnahm: „Wenn man sich eine lang ersehnte Reise gedanklich ausmalt, mischen sich in die Vorfreude immer auch blitzartige Schreckensvisionen.“

Genau so eine Schreckensvision wird im Roman Realität. Der Autor hat die Arbeit an diesem als „stilistische Abenteuerreise“ bezeichnet und setzt alles daran, seine Leser nicht zu langweilen. Zu Beginn fängt er die Szenerie wie mit einer Kamera ein, findet daneben aber durchaus eigentümliche Bilder: „Da schmiegen sich lebensdurstiger Himmel und abenteuerhungriges Meer in üppigen blauen Streifen aneinander.“

Es folgen Kapitel im Stil von Pressetexten und Online-Zeitungsmeldungen, inklusive Leser-Postings, die den grassierenden Wahnwitz im Leserforum der Online-Ausgabe einer renommierten österreichischen Tageszeitung sehr gekonnt persiflieren. Einer dieser fiktiven Poster schreibt hellsichtig: „Die sogenannten ‚Qualitätsmedien‘ holen sich den Boulevard halt durch die Hintertür herein, mit den anonymen Postings, wo jeder seinen Dreck absondern kann.“

Dann gibt es noch einen Kunstgriff mit einem ungeöffneten Brief, der am Anfang des Romans in eine Schublade gelegt und erst am Schluss endlich gelesen wird (und dessen rechtzeitige Lektüre das Drama, das sich dazwischen ereignet hat, verhindert hätte); weiters den Austausch zweier verliebter junger Menschen in einem Online-Forum, der an die gewitzten, flotten Dialoge aus Glattauers Bestseller „Gut gegen Nordwind“ erinnert; es gibt ein Radiogespräch, eine Gerichtssaalreportage und ein Interview mit dem Reporter einer Straßenzeitung. Der Autor zieht also etliche Register und überzeugt damit mal mehr und mal weniger. Neben dem gesellschaftspolitischen Anliegen ist auch für Banalitäten Platz: „Warum weiß man erst, wie sehr man jemanden liebt, wenn man ihn verloren hat?“

Eine der gelungensten Romanfiguren ist ein kauziger alter Rechtsanwalt, nach dessen denkwürdigem ersten Auftritt man erstmals nicht sofort weiß, in welche Richtung die Handlung geht, wofür man recht dankbar ist. Leider nimmt man ausgerechnet dieser gut gezeichneten Figur ihre große Offenbarungsrede vor Gericht dann doch nicht ganz ab, sondern hört den Autor dozieren.

Glattauers Roman hat 300 Seiten, und erst am Schluss wird auf nur 15 davon die Geschichte erzählt, um die es dem Autor wirklich geht, der er Gehör verschaffen möchte. Es ist eine furchtbare Geschichte von Flucht, Tod und Trauer. Es ist gut, dass sie erzählt wird, weil sich solche Geschichten tatsächlich tausendfach zutragen. Wer sie nicht hören will, wird auch das Buch nicht lesen wollen.