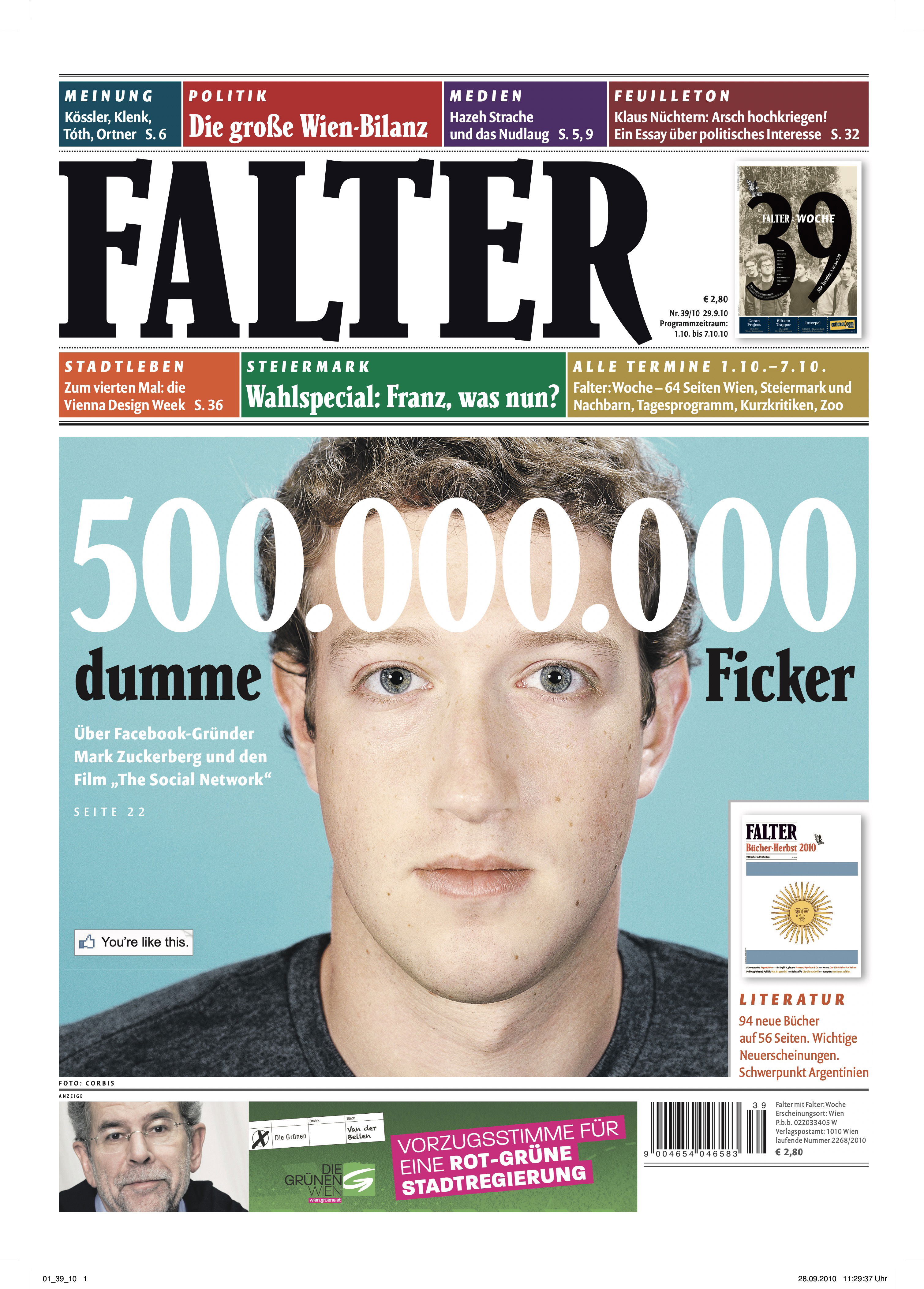

Je höher die Latte, umso größer die Fallhöhe

Alexandra Millner in FALTER 39/2010 vom 29.09.2010 (S. 20)

Mich interessiert Transformation, diesen Satz habe ich

mit Kreide auf eine abwaschbare Unterlage geschrieben und kurz darauf mit Wasser wieder heruntergewaschen. Im Anschluss daran habe ich das Wasser samt Buchstaben und Satz getrunken und auf eine aus dem Inneren kommende Inspiration gewartet."

Von solchen und anderen zufällig im Radio aufgeschnappten Äußerungen versucht sich der Ich-Erzähler in Hanno Millesis Erzählung "Ich durchsuche Feldcharakter" beim Schreiben inspirieren zu lassen. Da die einfallslose Schriftstellerfigur diese "Stimme der Abgedroschenheit" in Eulenspiegel'scher Manier wortwörtlich nimmt, gibt er sich der Lächerlichkeit preis, macht sich zugleich aber auch über klischeehafte Vorstellungen vom Schreibprozess lustig.

In Ermangelung jeglicher Eingebung muss der Schriftsteller etwa den Namen seines Protagonisten per Zufallsprinzip im Telefonbuch suchen, aus Gründen falsch verstandener Authentizität dessen Identität selbst überprüfen.

Die Begegnung mit dem Namensträger führt unweigerlich zur nächsten Enttäuschung: So hat er sich seinen Protagonisten nun wirklich nicht vorgestellt. Mit allerlei Tricks versucht der Unglückliche seine Schreibblockade zu überwinden und nicht aufzugeben, auch wenn die Qualität seines Schreibens dabei unwillkürlich auf der Strecke bleiben muss: "Hauptsache ein Werk."

Mit der Grundproblematik des Schreibens steht der Mann allerdings nicht alleine da. In seinem neuen Erzählband "Das innere und äußere Sonnensystem" versammelt der Wiener Schriftsteller Hanno Millesi Schriftsteller in der Krise, denen keine Idee zu skurril und keine Assoziation zu abwegig ist, um ihr nicht in der Hoffnung auf neuen Erzählstoff nachzugehen.

Das zugrunde liegende Prinzip dieser amüsanten wie klugen Versuchsanordnungen ist die Übertragung: die antikapitalistischen Radikalthesen der RAF, Jack Kerouacs Schreibregeln oder Kernszenen bedeutender Filme – die völlig unpassende Anwendung diverser Theorien auf die banale und kleingeistige Erfahrungsebene des Ichs bringt die Fallhöhe groß angelegter Ideen zum Ausdruck und führt verlässlich zu komischer Wirkung.

Dabei ist den in ihrer Lektüre aufgehenden Schriftstellern das literarische Universum so allgegenwärtig, dass es ihm sogar gelingt, vom Faktum des Todes abzusehen. So befindet sich etwa ein Erzähler auf der verzweifelt-hartnäckigen Suche nach verstorbenen Schriftstellerkollegen in Wien, wohingegen ein anderer versucht, seine Dichteridole an deren Jahrestagen durch Nachahmung ihres Lebensstils wiederauferstehen zu lassen – auch wenn dies für ihn bedeutet, am Geburtstag von Scott Fitzgerald volltrunken mit dem Schreibtischsessel umzukippen.

Ein weiterer wiederum lässt sich aus dem Jenseits von André Breton surrealistische Anweisungen erteilen oder telefoniert mit Sylvia Plath. Das größte Ausmaß an Skurrilität und Situationskomik erreicht Millesi, wenn er seinen schreibblockierten Ich-Erzähler die Schreibregeln des Beatniks Jack Kerouac in die Praxis umsetzen lässt.

Millesis Erzählungen sind eine verzweifelte, woodyalleneske Parodie auf den Beruf des Schriftstellers, ein aberwitziges Spiel mit Schreibreflexion und Poetik und eine kluge literarische Anverwandlung der Theorien von Intertextualität, die seit geraumer Zeit zirkulieren und viel diskutiert werden, ohne dass die gelunge Dramaturgie des Bands oder die souveräne sprachliche Qualität darunter je zu leiden hätten.

Vielleicht lassen sich die skurrilen Verwicklungen der Protagonisten mit einem Raymond Queneau, der experimentierfreudige Umgang mit dem Ballast der literarischen Tradition mit einem Roberto Bolaño vergleichen; von beiden könnte – wenn man den Autor schon mit diesem Maß messen möchte – die große Leichtigkeit seines Duktus stammen. Mit anderen Worten: "Das innere und äußere Sonnensystem" garantiert ein großes Lesevergnügen.