Wie aus Thomas Bernhard wurde

Sebastian Fasthuber in FALTER 21/2013 vom 22.05.2013 (S. 27)

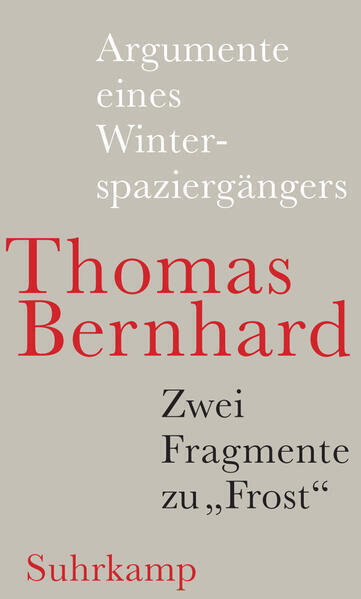

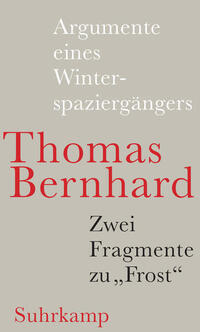

Zum 50. Geburtstag des ersten Bernhard-Romans "Frost" erscheinen zwei bislang unbekannte Vorstufen

Unser Staat, sagte der Doktor, ist lächerlich

unser Staat ist eine Lächerlichkeit, mit der sich die Welt nicht beschäftigt, nicht mehr, sagte der Doktor, beschäftigt

das ist die Wahrheit, das ist die Tragödie: das Lächerliche geht von der Spitze aus: Rot und Schwarz steuern das Schiffchen ohne Umschweife in den Abgrund hinunter

unser Staat ist eine kleinbürgerliche Unzucht

"

Derzeit läuft in der Kunsthalle Wien das Festival "What Would Thomas Bernhard Do". Ein Blick in Texte, die dieser vor mehr als 50 Jahren zu Papier gebracht hat, zeigt: Thomas Bernhard (1931–1989) könnte heute seine frühen Arbeiten, ganz unserer retromanischen Gegenwart wie seinem Geschäftssinn entsprechend, wiederveröffentlichen und noch einmal gewinnbringend verkaufen. Aktualität ist nach wie vor gegeben, ja, der Abgrund scheint näher denn je.

Der zitierte Ausschnitt steht so fast wortwörtlich in Bernhards Debütroman "Frost" (1963), mit dem ihm nach zehn Jahren des Herumprobierens mit Gedichten und verschiedenen Erzählformen – vieles davon blieb unveröffentlicht – der Durchbruch gelang.

Das Buch erzählt von einem todessehnsüchtigen Maler, der sich in das von dumpfen, inzestuösen Verhältnissen geprägte Salzburger Gebirgsdorf Wenig zurückgezogen hat. Sein Bruder, ein Arzt, schickt einen Medizinstudenten, um ihn zu beobachten. Der Maler eröffnet diesem auf langen Spaziergängen durch eine feindselig erscheinende Natur seine finstere Gedankenwelt.

Das Zitat findet sich nicht nur in dem Roman, sondern auch in einem aus dem Nachlass stammenden Text, der zum 50. Geburtstag von "Frost" nun in dem Band "Argumente eines Winterspaziergängers" erschienen ist. Dieses Buch enthält zwei Vorstufen zu "Frost", die dem Autor als Ideenreservoir und Zitatenschatz für die schließlich gedruckte Fassung dienten. Die erste davon, das Typoskriptfragment "Leichtlebig" (Jänner/Februar 1962), ist noch eher lose mit "Frost" verbunden.

Anders "Argumente eines Winterspaziergängers" (Mai/Juni 1962). Zwar ist es hier noch nicht der Maler Strauch, der spricht, sondern ein namenloser Doktor, und der Famulant, der als zwischengeschaltete Erzählinstanz dient, fehlt noch. Viele der Formulierungen, die später im Roman auftauchen sollten, stehen aber bereits mehr oder weniger identisch in dem Fragment.

Gefunden wurde dieses nicht im Bernhard-Nachlass, sondern in dem seines Kollegen Gerhard Fritsch (1924–1969). Der Bernhard-Freund war Anfang der 60er-Jahre Herausgeber der Literaturzeitschrift Wort in der Zeit. Erschienen sind die "Argumente" dort freilich nie. Ob Fritsch den Text nicht abdruckte, weil er ihm zu radikal erschien, lässt sich im Nachhinein nur vermuten.

Noch unklarer erscheint bis heute, warum Bernhard um 1962 so plötzlich der Knopf aufgegangen ist. Scheinbar ohne Anlauf schaffte er den Sprung vom traditionellen Schreiber zum modernen Autor. Wo er kurz zuvor in seiner frühen, an seinem Dichter-Großvater Johannes Freumbichler (1881–1949) geschulten Lyrik noch "Glitzernde Sterne" und "Romantisches Mondlicht" besungen hatte, da stand in "Frost" auf einmal der Bernhard vor uns, wie wir ihn heute kennen:

"

das ist kein guter Menschenschlag hier, sagte der Doktor, die Leute sind verhältnismäßig klein, man steckt den Säuglingen Schnapsfetzen in den Mund, damit sie nicht schreien

viele Mißgeburten, der Anencephalus ist hier zuhause (

) alle haben sie heisere Stimmen, den meisten ist eine Verkrüppelung angeboren

alle im Rausch gezeugt, müssen Sie wissen

die Kindesmißhandlung, der Mord, Vorfälle für Sonntagnachmittage

das Vieh hat es besser

man wünscht sich ein Schwein, kein Kind

"

Auch die Herausgeber Raimund Fellinger (Bernhards langjähriger Lektor bei Suhrkamp) und Martin Huber (vom Thomas-Bernhard-Archiv in Gmunden) wagen im Nachwort keine These dazu. Der Bruch in seinem Schreiben sei "nur nachvollziehbar unter der Prämisse, hier habe ein Autor, aus welchen Gründen auch immer, beim Schreiben Erfahrungen gemacht, die ihm zu dem ihm eigenen Literaturverständnis verholfen haben (

)".

Das Tolle an "Frost" und den Fragmenten ist: Man kann dem Autor über die Schulter schauen, wie er seinen unverkennbaren Stil ausbildet und Dinge erstmals ausprobiert. Mag sein, dass die Bernhard'sche Suada erst in den 70er-Jahren perfektioniert wurde; dafür ist sie hier ganz frisch – und noch weit davon entfernt, zur gut funktionierenden Masche zu werden.

"Frost" hat Bernhard nicht nur in ästhetischer Hinsicht weitergebracht. Für den Roman erhielt er mehrere Auszeichnungen (damals nahm er sie noch an), und knöpfte Siegfried Unseld einen größeren Geldbetrag ab.

Später schrieb er über die erste persönliche Begegnung mit dem Suhrkamp-Verleger: "Ich forderte von Unseld zwei Jahre nach dem Erscheinen von Frost (

) 40.000 Mark; weil ich es eilig hatte, in zwanzig Minuten. (

) Nach diesem Geschäft, das mich im Höchstmaß befriedigte und das zur Rettung meines Ohlsdorfer Narrenhauses notwendig war, fuhr ich nach Gießen, um einen Vortrag zu halten, und dachte die ganze Zeit, dass gute Geschäfte machen wenigstens so schön ist wie Schreiben (

)."