Flatternde Leidenschaft

Sebastian Fasthuber in FALTER 35/2015 vom 28.08.2015 (S. 30)

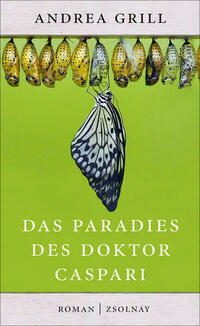

Andrea Grills Held erforscht Schmetterlinge, Margarita Kinstners Protagonistin fängt und begräbt sie

Literatur und Schmetterlinge sind die zwei süßesten Leidenschaften, die dem Mann bekannt sind.“ Dieses Zitat ist von Vladimir Nabokov (1899–1977) überliefert, einem der großen Autoren des 20. Jahrhunderts und einem ausgewiesenen Experten, was die Erforschung von Faltern betrifft. Nach seiner Übersiedlung in die USA 1940 arbeitete der Verfasser des berüchtigten Romans „Lolita“ eine Zeitlang als Schmetterlingskundler im American Museum of Natural History in New York. Der blaugelbe Plebejus (Lysandra) cormion Nabokov wurde nach ihm benannt.

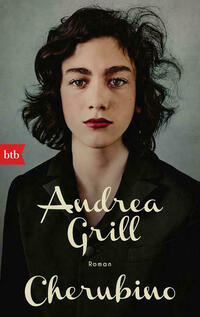

Dass neben den Herren der Schöpfung – „Kleiner Falter, flieg!“, sang der deutsche Musiker und Autor Jochen Distelmeyer in der Spätphase seiner Band Blumfeld verzückt – auch Frauen diese Passion teilen könnten, kam Nabokov nicht in den Sinn. Auf die zwei Jahre vor seinem Tod in Bad Ischl geborene Andrea Grill trifft sein Bonmot aber ganz besonders zu. Sie studierte Biologie und promovierte 2003 mit einer Arbeit über die Schmetterlinge Sardiniens, ihr Debüt als Autorin gab sie 2005 im Otto-Müller-Verlag mit „Der gelbe Onkel. Ein Familienalbum“.

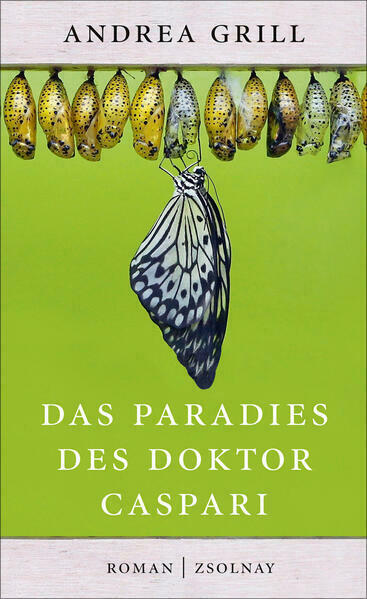

Seither liefen Forschen und Schreiben bei Grill, die außerdem aus dem Albanischen übersetzt, parallel. Im neuen Roman „Das Paradies des Doktor Caspari“, ihrem ersten Buch bei Zsolnay, finden Literatur und Schmetterlingskunde auf sehr ansprechende Weise zueinander. Noch einmal Nabokov: „Ein Schriftsteller sollte die Präzision eines Poeten und die Vorstellungskraft eines Wissenschaftlers haben.“ Das klappt hier gut.

Helden der Geschichte sind der auf einer indonesischen Insel gestrandete Biologe Franz Wilhelm Caspari und die zahlreichen Schmetterlinge, mit denen er sein Haus teilt. Caspari hat hier vor Jahren ein Exemplar einer Nachtfalterart (Calyptra lachrypagus) entdeckt, die schon als ausgestorben galt. Seither widmet er sich ausschließlich der Züchtung und Erforschung dieser Tiere.

Mit Menschen hat Caspari, aus dessen Sicht der Roman mit Ausnahme der letzten paar Seiten erzählt wird, weniger am Hut. Er lässt sie nicht an sich heran. Dass er seine todkranke Großmutter noch einmal besuchen könnte, kommt ihm nicht in den Sinn, lieber kommuniziert er über ein elektronisches Spielzeug mit ihr.

Seine einzigen Buddys sind ein Tankstellenbetreiber und ein reicher Schweizer, der seine Forschungen zwanglos unterstützt – ein bisschen erinnert Caspari an Bernhard-Protagonisten, denen andere Menschen ekelhaft sind, die aber doch ab und zu jemanden brauchen, der ihnen zuhört. Außerdem benutzt er sie als Tränenproduzenten. Denn um überleben zu können, sind die Schmetterlinge auf menschliche Tränenflüssigkeit angewiesen. Caspari ist daher Stammgast bei den Begräbnissen auf der Insel, wo sich seine Züchtungen an der Trauer der Versammelten laben können. Leider wird auf der Insel viel zu selten gestorben. Deshalb muss Caspari dafür sorgen, dass er seine rührselige Haushälterin regelmäßig zum Heulen bringt.

Bei aller Obsession hat sich Caspari in Indonesien ins Abseits begeben. Seine vielversprechend gestartete wissenschaftliche Laufbahn ist eingeschlafen, inzwischen wird er kaum noch publiziert.

Die Absagen kommen derart schnell, dass Caspari sogar den Eindruck hat, die Fachcommunity macht sich nicht einmal mehr die Mühe, seine Aufsätze zu lesen. Und auch der Versuch, doch noch eine Stelle in Wien zu ergattern, scheitert.

„Das Paradies des Doktor Caspari“ ist ein kurzweiliger Roman über Menschen und Tiere, Freud und Leid des Forscherlebens sowie die meist zeitlich stark begrenzten Beziehungen unter Expats. Dankenswerterweise hat Andrea Grill darauf verzichtet, Caspari neben seinen Schmetterlingen auch noch eine Geliebte zur Seite zu stellen. Ein bisschen kitschig ist das Finale trotzdem geraten, und ein Liebesroman ist das Buch ja sowieso.

Schmetterlinge sind eindeutig die Tiere dieser Literatursaison. Margarita Kinstners neuer Roman, der in Zsolnays Schwesterverlag Deuticke erschienen ist, trägt sie im Titel.

In „Die Schmetterlingsfängerin“ erzählt sie von einer Mittdreißigerin, die demnächst ihr erstes Kind auf die Welt bringen wird. Für Danijel wird Katja dann von Wien nach Sarajevo ziehen. Einst ist Danijel mit seinen Eltern vor dem Krieg aus Bosnien geflohen, jetzt hat er dort als Arzt eine Stelle bekommen.

Kurz vor dem Umzug bekommt Katja ein mulmiges Gefühl, das nicht allein die Zukunft betrifft. Sie muss zuerst ein paar Ungereimtheiten in ihrer Familiengeschichte klären und fährt dazu aufs Land, wo sie bei ihren Großeltern aufgewachsen ist.

Hier hat sie als Kind Tag für Tag Schmetterlinge in Omas Kaffeebüchse eingefangen. Kein Tier hat eine Nacht überstanden, aber nach einem Begräbnisritual unter den Himbeersträuchern jagte sie gleich wieder munter den nächsten Schmetterlingen hinterher.

Solche starken Bilder einfach einmal stehen und wirken zu lassen, ist leider nicht Margarita Kinstners Stärke. In ihrem detailgesättigten Roman wird alles ein bisschen zu genau auserzählt und darüber hinaus auch noch kommentiert.

Am Ende weiß man mehr über Katjas Familie, als man je wissen wollte. Ein paar Schmetterlinge mehr hätte „Die Schmetterlingsfängerin“ allerdings schon vertragen.